来源:LIFE教育创新 作者: 宝丽格 已有0人评论 2017/10/22 10:46:23 加入收藏

二、日本的开放式学校+个性化教育发展历程

从20世纪70年代后期开始,开放式学校教育以亚洲的日本为中心,带动着台湾地区走向了立足教育系统内部各种因素的系统化研究时期。而这段时间日本正进行着第三次的教育改革浪潮。

在日本的现代教育史上,明治维新至今经历了三次大的教育改革浪潮。

日本二战之前,实行的是“尽忠天皇”的教育,从本质上来讲,将教育制度中纳入极端国家主义,军国主义教育的统一模式,所实行的是为消除个性差异,最终压制了受教育者的个体人格。当然这种集体对个性的压制,在日本的当代文化中仍然可以见到其影子。我们在之前的日本的校园霸凌文章中也有讨论到。

第二次教育改革就产生在“二战”后,当尽忠天皇的压力被释放之后,以杜威的实用主义教育思想、生活教育论、个性教育原理为基础,围绕民主教育体制的建立与修正及再改革为核心,首先最大的教育改革就要面对尊重个性、发展个性和实行个性的教育原则。

当然作为个性,不仅仅包括每个人的个性这种狭隘的意义,还包括家庭、学校、地区、企业国家文化和时代的个性等。日本强调的个性也不是自由放纵、无组织、无纪律、不负责任等,而是在明确责任的情况下,扩大选择的自由,发挥独创性和各自的特色。对于每个人来说,就是要求具有鲜明的个性,善于独立思考、有主见、有韧性、有活力。对于家庭、学校、企业、地区、国家来说,则要求灵活、独创、发挥各自的优势,办出各自的特色,而不是要求一个模式、千篇一律。

在上述观点基础上,根据1946年3月公布的《第一次美国教育使节团报告书》的建议,将个性教育作为发展教育、开放学生智力的重要原理。这一原理在文部省1946年5月15日公布的《新教育指针》中更为突出。这为第三阶段的教育改革奠定了坚实的基础。

20世纪70年代开始的第三次教育改革以教育的个性化、教育的国际化、教育的终身化为中心,其中尤其强调了教育的个性化。从后两次教育改革的连贯性角度来看,教育的个性化问题成为教育改革的焦点。这也与日本的应试教育畸形发展有关,虽然在日本上大学不难,但是要上好大学确实比较困难的。而且日本又是一个非常重视学历的国家,甚至还有“四当五落”的说法,也就是一天只睡4个小时就能考上大学,而睡了5个小时就只能名落孙山的说法。这次的改革通过倡导全人发展的开放式学校学校教育也因应了日本个性化教育改革与发展的必然趋势,在实践中不断地得到酝酿、发展并逐渐走向成熟。

进入20世纪90年代以来,重视个性几乎成了最关键的词语。是面向21世纪的能在国际竞争中处于优势地位的人才能必备的素质。“个性教育”在日本主要表现为“个别化教育”,其中又分为“指导个别化”和“学习个性化”。

“指导个别化”,主要是为了让学生更好的达到共同的学习目标,根据学生的学习情况准备多种学习内容和方法,以保障“基础学力”。实际上,“指导个别化”主要是为了帮助那些不适应集体教学的跟不上学业的学生,主要是一种适应“个别差异”的教学而不是“个性教育”。

“学习个性化”则是尊重学生在学习中表现出来的兴趣、对事物的看法、思维方式、感受方式等差异,并有意识地促使其得到发展,其目的是通过让学生选择或设定学习课题以及学习顺序等,一改过去那种被动接受的学习态度,培养其主题性、自主性,发展其个性。

三、日本的开放式学校+个性化教育实践

日本的开放式学校通常被称为“没有围墙的学校”,或个性化教育的学校。在最初的70年代,日本的开放式学校只有两三所。以加藤幸次、染田屋先生为核心,在1984年6月成立了日本个性化教育研究联盟,加强了开放式学校的发展,日本各地以这一学会为中心,建立了诸多个性化教育实验学校,其中札幌市丘珠小学校率先开始实验,静冈县沼津市私立加藤学院1972年也开始创办。爱知县东浦町立绪川小学被认定是日本个性化教育的先驱学校。

开放式学校的诞生,最初是源于人们对教育环境与教育活动之间相互制约关系的一种理性思考。以前的日本学校建筑对各种指标要求特别严格,对于开放式学校的探索起到了阻碍作用。例如全日本学校有总图设置、教室的开间、进深,单体校舍的平面形式等具体要求。其中每班学生数不多于80人,校舍平面一律采用北侧单面走廊式,教师朝南。这个规范性的涉及标准和原则一直沿用了近70年。而与之一样一成不变的就是中小学的教学方法,固定在按学制分成年级和班,每个班又被固定在一间标准教师内,由以为教师包教到底,学校只是被看做是单纯传授知识的场所。日本把这种教育方式教做“一斋进度”。

1984年日本文部省首次修订了《学校建筑基准》,对于在义务教育阶段的各种学校设置“多目的教室”予以财政支持。学校空间得到解放后,到了1985年开放式学校已将近100所,1985年文部省决定为开放式学校提供补助性建设资金。之后,每年包括改建、新建的开放式学校大约有400所,现在日本的开放式学校已经有几千所左右,占学校总数的10%左右。

日本关于开放式学校的探索也主要有关开放教室的探索,在英美等国家探索的基础上,进行了三个方面的拓展。

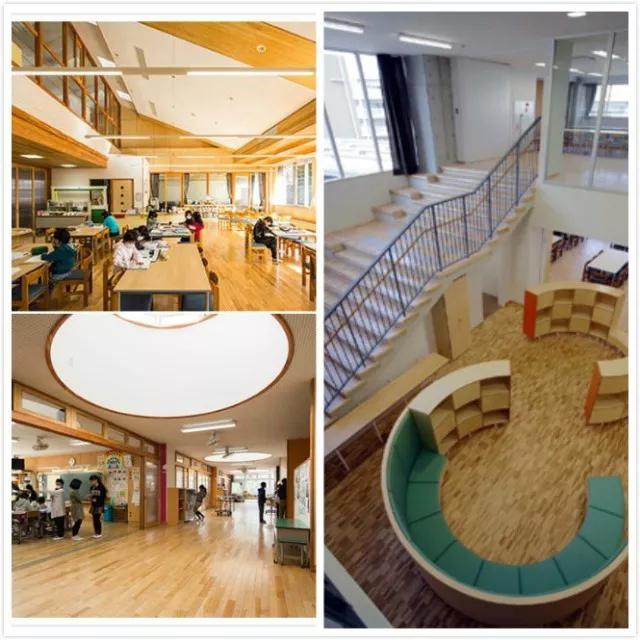

第一种是工作空间型(work space),即将室外的走廊拓展成为学习活动空间,这种形态是日本比较特有的形态,占日本开放式建筑总数的一半;

第二种类型是学习中心型(learning center),约四间教室大的面积中,全无隔间,继承了美国开放式学校建筑的特点,这种类型在日本位数不多;

第三种是特别教室型,是在特别教室周围增设了学习空间或学习中心,以绪川小学为例,每年级三个班共用一个学习空间,而两个年级又共用一个大型的多用途开放空间(约10间教室的面积)。由此可以看出日本开放学校的空间特色,即各班级拥有其专属的普通教室,以3-4个班为单位共有一个学习中心,8-9个班拥有一个大型的开放式学习区。

开放式空间以及集体学习示意图

开放式教学楼的落成,为改变教学方式提供了学习环境的基础。现在也有众多小学有优秀的改革范例。如

日本东海村立照沼小学校 川崎市立はるひ野小学校

当然建筑空间本身是为了教学而服务的,这一时期日本个性化教育及其实践,立足于学校教育系统要素的研究,力图改变传统整齐划一的弊端,涉及实践、空间、内容、人员之间的开放与协作的问题。

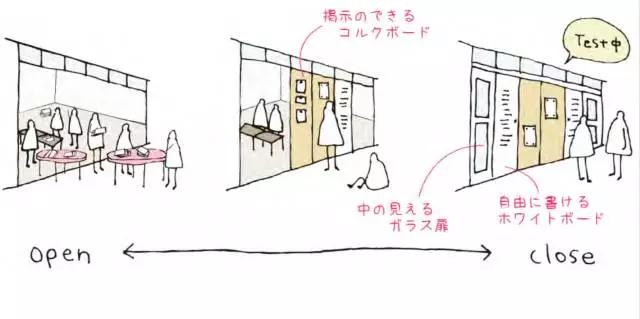

在空间上,打开教室与走廊之间的墙壁,将走廊作为学年共同学习的空间,加强同学年学生之间的合作学习,促进学生良好人际关系的形成,并为多样化的学习组织形式和指导创造条件。

在时间上,根据学生的个人差异、发展阶段、学习内容活动等,柔软而弹性地分配时间,改变传统僵硬话的时间分配制度

在学科安排上,要求打破学科之间的壁垒,加强学科之间的综合与统整

在人员上,要求教师之间、学生之间走向协同指导和合作的学习,建立共同学习提,形成开放、和谐的人际关系。

在具体的实践过程中注重以下这三点,即综合性、差异性、合作性。

1.综合性

在日本追求一种学科课程内容既要精选学生必须掌握的基本内容,又要根据学生的个性需要选取学习的内容。在课程实际上给课程内容留有更多选取的空间,例如学校不断地超越学科课程去建构适应学生个性发展的个人课程。环境教育、国际理解教育、信息教育、福祉教育等科目的开发来实现综合性学习时间的体系。

在此过程中又要注重个别学习和集体学习的有机结合。在个别学习的组织化方面注重保证必要的课程时间的安排:另一方面,在集体学习中对课程的重点、关键性学习内容进行个别化指导的同时,强化学生的自主性和个性化。注重指导的个别化和学习的个性化的综合。在课程设计理念上,既要重视教师的指导作用,尤其是针对学生的学力差异进行个别化的知道;同时又关注学生学习的个性化,无论是学习内容,还是学习方法,其选择权尽可能地回归学生主体。

2.差异性

差异性方面主要考量的就是学生个性差异主要表现在以下四个方面,学生的学力差异,兴趣差异,“学习适应性”差异,也就是学习方法、思维方式以及认知特点等影响,以及学生生活经验的差异,日本在建构个性化学习策略时,把学生的学习与个体生活背景相结合,提高学生对学习课题的理解水平。

3.合作性

包括完善教师“TT”协力体制。也称复数教师协力体制,指教师合作参与教学过程的应对方式。目的在于对学生个性化学习的状况从多角度、多层面开展评价和知道,为学生的个性化学习提供有用的信息和资料。

健全学校个性化学习指导组织。在学校推进组织机构的学习指导部中设立个性化部门,定期召开研讨会,探讨个性化学习的计划、方针以及学生个性化学习展开的问题、应对策略等。

强化PTA校外协力体制。日本学者认为,在个性化学习中,学生的学习活动具有多面性和复杂性,对指导者的专门知识和技能的要求很高。有时,学校教师对某一领域并不精通,需要借助社会专门人才的力量。因此,PTA校外协力机制可以有效的解决这样的实践问题。

参考内容

熊梅等著,《新型学校的构建,开放式学校教育的本土行动与创新》,教育科学出版社

柳泽要,学校建筑的历史变迁以及最近的发展(学校建築の歴史の変遷と最近のトレンド),千叶大学大学院工学研究课建筑都市科学专攻

刘学智,日本中小学教育中的个性化学习:经验、问题与启示,比较教育研究

邬天柱,日本中小学建筑设计新的探索,建筑学报

(作者:宝丽格, 21世纪教育研究院创新中心助理研究员)

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号