来源:文汇教育 作者: 未知 已有0人评论 2017/3/17 11:08:43 加入收藏

而在此次上海数学教材“出口”英国前,我们对这些新闻也并不陌生:早些时候,英国教育大臣曾多次探访上海的学校;随着中英数学教师交流项目启动,中英教师开始互访,中国老师被派到英国教书,英国老师也来到上海的学校听课……

随着中英两国教育交流不断日渐深入,尤其是一线教师之间的交流学习,对不少英国老师来说,在探寻“上海教育”秘密的过程中,他们的眼光也从教师的教研活动,教学方法逐步转移到教材上。

尤其是数学教育,这件事情真是牵动着英国人的神经。“在英国牛津、剑桥这样的顶级名校里,有一批全球知名的数学家和学者。虽然这个高峰很高,但不可否认,英国的短板也很明显:基础教育阶段的数学教育不如人意。”上海师范大学国际与比较教育研究院院长张民选教授以2012年PISA测试结果举例,在数学部分,上海学生平均分为613分,而英国学生只有494分。

2014年,英国与上海正式启动中英数学教师交流项目,作为中英高级别人文交流机制的一部分。此后,一批英国中小学数学老师走进了上海的学校。

张民选正是中英数学教师交流项目的负责人。那时的场景,他记忆深刻。“我们给英国老师们安排的是浸润式的考察、体验。比如,让他们跟着我们的老师,从早上升旗开始,到上课,到课后批改作业,再到教师教研活动。”

和中国老师交流后,英国老师发现,自己在课堂上本该有更多“武器”

有时候,不交流还真不知道彼此之间的差异有多大。

比如,英国老师最初不能理解,为什么在上海的学校里,老师要开公开课,请同行来听课。有的英国老师最开始甚至是抵触的:我们都是教育专业人士,为什么要去听别人的课?!

但是在听了上海老师的公开课,一些人的看法立马改变了。原来,这就是传说中的“学习共同体”啊。无论是教研组、年级组还是老师通过开设公开课,开展同行之间的教学交流,这些都有助于提升整体教学水平。

比起这些,英国老师感受更深刻的一点是教材。由于两国教育体制的不同,一些在我们眼中司空见惯的事情,在英国老师眼里是新鲜的。

“在英国的很多公办小学,学生上课的课本是不带回家的,因为课本是公费买的,一般都留在学校里。哪本课本用旧了,就替换一本新的。另外,学生回家也没有作业本,所谓的作业主要是课堂上的练习,老师发一张纸,学生做完就结束了。”张民选说。

在英国的小学,一名老师往往承担着全学科的教学。在数学教育上,很多老师尽管教小学生做题目不成问题,但由于自己不是科班出身,如何把一些数学问题讲透,让学生们理解——这一点显得颇为困难。

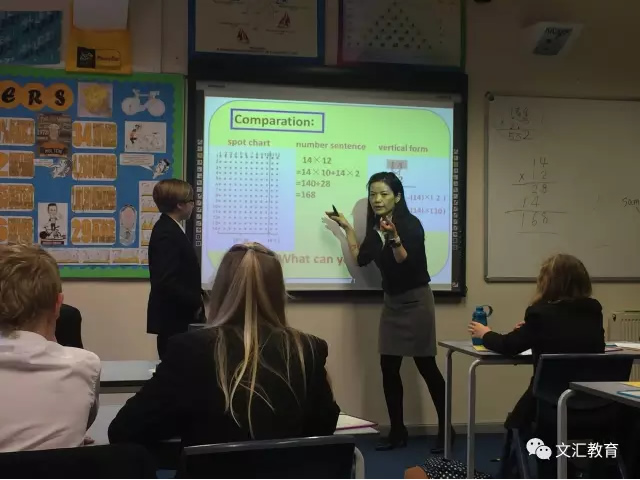

上海数学教师在英国学校进行教学交流。

有位派到英国交流,在英国当地学校教书的上海老师,举个一个例子:她到英国的课堂上,问学生“什么是分数?”,结果有学生回答:就是“分披萨”。

这位老师起初不明白,为什么英国学生对分数的理解,会和披萨这种食物联系在一起?后来她明白了,很多英国老师最开始给学生讲“几分之一”的时候,都是用披萨举例的。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号