来源:全球教育展望 作者: 市川博 已有0人评论 2019/3/5 8:54:51 加入收藏

五、寄语中国教育的未来

中国教育正在积极推进“以学生发展为本”的教育,根据我在日本长期从事这方面研究和指导的经历,我想对中国教育今后的发展提出一些管见。

课堂上重视学生的兴趣爱好,并不指把学生的兴趣和关注作为让学生掌握教师所要传授的知识的诱饵,这一点是不言自明的。但是在实际教学中,重视学生的兴趣爱好往往被作为让课堂保持安静、让学生对学习内容产生兴趣的手段。然而,学生的兴趣爱好具有下述意义,我希望能够将其作为教育的原点牢牢把握。

(一) 学生迫切的兴趣和关注点(想法、偏执、意见、愿望等)中蕴藏着成长的萌芽,把握并活用之有赖教师的眼力

学生内心迫切的兴趣爱好中潜藏着成长的萌芽和事物的本质。

例如,在日本,学习商店如何用心销售商品时,常常会让学生去附近的鱼铺或果蔬店考察。但每次都会有孩子不去关注本应重点考察的鱼或蔬菜,倒是对摆在鱼铺里边的胡萝卜、白萝卜和芥末,或是果蔬店门口的菜刀产生浓厚兴趣。“明明是鱼铺,却也摆着胡萝卜、白萝卜和芥末呢!”会有孩子这样说。其实,这是商家为了把白萝卜切成细丝点缀在刺身上,令其显得美味而花的心思。芥末则是为了在食用刺身时放入酱油中食用,店家将胡罗卜切成薄片卷起,在上面加上芥末作为赠品。店家为吸引客人购买而巧用心思的核心(事实的本质),就潜藏学生那些看似偏离方向的关注点上。

果蔬店的菜刀亦是如此。卖萝卜时,可以用来切掉萝卜上的叶子,可以方便客人拿;可以把西瓜、包菜、萝卜切成一半出售。这些也都是店家为方便客人购买而表现出的用心。我希望教师能够紧紧把握住“孩子所注意到的”、“孩子们所说的”、“孩子小声嘀咕的”事物,经常思考这些事物中包含的对班上学生、对发言学生而言有意义的事物,并将其作为“教学材料”进行运用,逼近事物的本质。以“教师之眼”把握每个孩子感兴趣的事物中所隐藏的核心,以推进学生开展逼近事物本质的学习,这便是教师的职责。

(二)孩子的兴趣和关注点(想法、偏执、意见、愿望等)是确立有个性有韧劲的主体以及发展社会、科学、艺术等的原点

教育是为学生实现个性和谐发展提供支持的活动。日本有句谚语“喜好出精巧”。这句话的意思是,不管是什么事,只要喜欢就自然会专心致志,达致精通。教师的职责就是要探寻孩子内在固有的潜力,并将其激发出来,把孩子培养成人格统一的、独具个性的人。在孩子的迫切感中潜藏着成长的萌芽。孩子在迫切追究问题的过程中可以得到锻炼(同时认识到不适合自己的事物),通过尝试错误,可以发现真正的自己,从而成长为有个性和韧性的主体。

直面自己迫切的兴趣和关注点进行思考和行动,从而形成自我,还要不囿于所谓的常识去思考和行动。即便是在被视作有违常识的异端之中,也蕴藏着社会、科学、艺术等领域新的发展萌芽。诺贝尔奖的获得者江崎玲於奈逆转了提高锗纯度的常规研究方法,通过提高杂质浓度推进半导体研究,开发出了使其获得诺贝尔奖的“江崎二极管”。具有划时代意义的发明或发现,往往是对一些谁都没有见过的东西、谁都没有着手去做的事情产生兴趣,并不断深入探究,进而取得成功的。每个孩子看似天真无邪的兴趣、想法、偏执和直觉中有可能潜藏着推进社会和科学发展的萌芽。我希望这种萌芽不被追求标准答案的应试教育掐灭。

今天,人工智能正发挥着巨大的力量,甚至连著名的围棋选手也难以与之匹敌。在这样的形势之下,当今我们所追求的正是每个人富于独创性和灵动性的思维,是与每个人由内而外涌现出的感性、直觉、感受和感情相伴而生的思考。为此,首先要能坦率地敞开自己内心去思考和深究,这样的思考力才是最为重要的。

(三)孩子各自的兴趣和关注点(想法、偏执、意见和疑问等)通过表达得以相互碰撞和锤炼,从而产生出更好的想法和做法

由于自己的兴趣和关注点(想法、偏执、意见、愿望等)是一己之见,难免会存在错误。正因如此,需要在集体中坦率地表达自己的想法,通过集体思考,获得磨练、纠错、弥补不足的良机。同时,也将这种良机给予了他人。在前文所介绍的“四大发明”课中,孩子们就是这样亮相各自内心的想法,介绍从自己的兴趣出发进行调查所获得的结果,从而获得了扩展学习的机会。

如前所述,“教育是为学生实现个性和谐发展提供支持的活动”。我想强调的是,即使在课堂上共同学习相同的内容,不仅每个孩子理解的质量、广度、深度和程度存在差异,而且不同的孩子所要培养的能力也是有所不同的。对于这一点,我想以岛本恭介老师的历史课为例来作说明。这节课的基本目标是学习“日本在奈良、平安时代,人们冒着返回率仅60%的风险,以生命为赌注乘船远渡重洋到达隋唐(653年—894年间约20次),吸收中国的先进技术、文化和佛教经典,以及政治制度,带来了社会和文化的发展繁荣”。但每个学生的学习目标又有不同的侧重点。

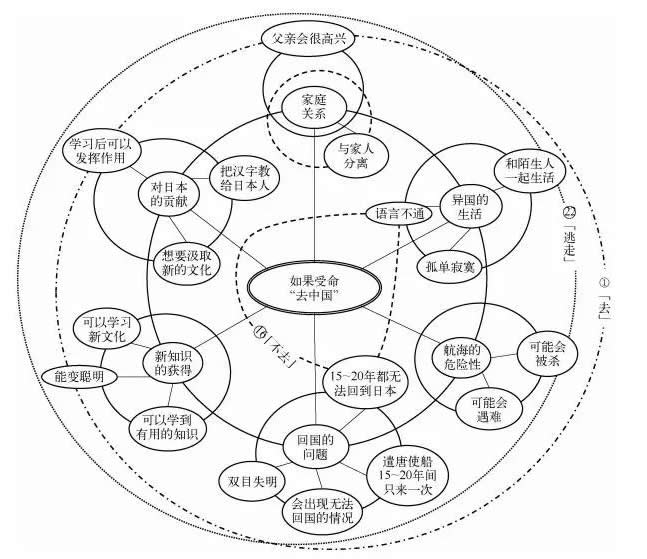

教学从以下活动开始:学生们先讨论确定一个主题“如果受命乘遣唐使船去中国,该怎么办?”,然后各自就这一主题进行调查,在地图上将磁性姓名牌贴在与自己想法相符的位置上。学生①—⑦将姓名牌贴在船身上,表示“去”;⑧⑨将姓名牌放置在海上,意为“虽然想去,但犹豫是否要乘船前往”;⑩虽然来到了码头,但是由于害怕而不敢登船;—主张“不去”,他们要留在有住处的横滨;—主张“离开京城逃往东北地区”(担心因违背天皇命令而受惩罚,或失去性命。史上确实有因不愿上船去隋唐而被流放孤岛的案例)。

我根据学生的想法制作一张“思维结构图”(根据学生在前一节课结束时写的“课堂收获”及“想法和意见”等内容制成,见图2)。在这节课上,学生们看着贴在遣唐使船地图上的姓名牌,表达自己的想法。通过讨论,学生学会从多种视角,拓展并加深了对遣唐使背景的理解,包括前往中国的危险、战胜危险去吸收学习优秀文化的成果、谋求社会繁荣和发展的愿望等等。但在这里需要把握以下三点:

第一,课堂上每个人都基于各种调查和根据(知识和事实),表达自己的想法,补充对方在视角或知识上的缺陷,又从同伴那里吸收新的视角和知识,从而拓宽自己的视野,重新建构自己的认识(想法)(基本知识的获得)。

图2 围绕问题“如果受命‘乘遣唐使船去中国’,该怎么办?”的认知关系图

第二,每个学生通过这堂课的学习获得的结论是多样的,而保证这种多样性至关重要。这意味着如思维结构图所表现的那样,学生通过课堂或自己的调查,从多种视角进行考察,获得多样化的知识(信息),将这些知识关联起来后,对是否乘遣唐使船的问题形成自己的看法。这时,学生要对多样化的知识进行轻重取舍,以自己独有的方式构筑自己的见解。

即使学生们都获得关于遣唐使船的返回率仅为60%这一知识(信息),也会产生不同的看法,有的作出了“生还率过半,不一定会身亡”的判断,从而选择“去”;有的着眼于“乘船人中有40%的人无法回国”的危险性,从而选择“不去”。但是,无论是前者还是后者,都有可能改变自己的意见。前者的话,会出现这样的学生,认为存在着到下一班遣唐使船来为止20年都无法回国,或是像阿倍仲麻吕一样不再回国的情况;好不容易冒着危险渡海,即使学习了隋唐的文化,回国后也有可能无法做出贡献。他因注重这些知识而改变了先前冒险也要“去”的意见。相反,后者中,会有这样的学生,认识到航海的危险性虽然很高,但如果不取得草药、灌溉等先进知识和技术的话,人们的生活就无法变好。他因注重这些知识而感到不安,从而将意见改为“必须要去”。

课堂是一种这样的场所: 学生阐明各自的意见及依据,从多种视角出发获得多样的观点和知识,从而拓展视野,在相互切磋和磨合中培养思考与判断能力,重新建构认识。原本认为应该“去”的学生,既可以因为获得了有关航海危险的知识(信息)而将自己的决定变为“不去”,也可以做出“依然要去”的判断。这里的关键是,让学生获得多样化的视角和知识,拓展视野,以自己的方式重新建构认识。

第三,虽然在集体中进行思考(讨论),但对于每个学生而言学习目的具有不同的侧重。例如,学生①将姓名牌贴在船的桅杆上,强烈表达了“去”的决心。然而,该生决定“去”的理由却是:“因为学习后可以发挥作用”、“如果能变聪明的话,自己和爸爸都会很高兴”。其中前者尚可评价,而后者却停留在个人目的的层面上,并且该生缺乏对航海危险性的认识。对学生①而言,特别需要的能力是增强对航海危险性的认识,并且在实现认知的再建构上下功夫。又如,决定留在横滨的学生例举了“语言不通”、“15—20年都无法回到日本”等危险,对这一类学生而言学习目的则是: 令其认识到冒险去吸取新文化的必要性,并知道正是因为有了这样一些敢于冒险的人,才实现了社会的发展,要让学生基于这些知识重新建构自己的认识。学生也同样察觉到危险,而决定逃到东北地区,有时这样的逃跑也是必要的,这种必要性须让学生说出来。但也要让这样的学生吸取有关冒险渡海的必要性以及冒险归来的人们推动了社会发展的视角和知识,从而实现认知的再建构。

通过开展这样相互对话的活动,以达到问题探究的目的。但在这里需要事先说明的是,每个学生的学习目的各有不同侧重点,教学不应将其引向一个最终的固定结论(标准答案)。重要的是,教学要创造机会使学生能吸取自己所欠缺的视角下的知识,以自己的方式重新建构自己完全接纳认同的认识。

进一步细化而言,即便同样是将姓名牌放在遣唐使船上,放在桅杆、船头的孩子与放在船正中央的孩子在性格或思维方式上也有所不同。前者精力充沛,雄心壮志,有冒进之嫌。而后者认为船的中央是遣唐使的房间,最为安全,所以才将姓名牌放在那里。他们明知危险仍决定“去”,是属于在性格上对事物的判断比较慎重的孩子。放置姓名牌的位置表现出了孩子的性格和生存方式。在日本,一些教师为了把握每个学生的想法、已有的知识和经验,并深入理解他们的思维倾向和性格等,使教学能契合每个孩子的需要,他们如医生将病人的病情记录在病历卡上那样,为每个孩子制作一份学情卡,记录他们从孩子身上发现的东西,以便给学生提供适切的指导。此外,还在“座位表”上记下学生在前一节课的课后所写下的想法、获得的知识和经验、需要得到指导的地方等,将其运用于课堂上。虽然要花费时间和工夫,但为了能够真正地根据每个孩子的需要对其成长给予个性化的支持,像这样细致地对每个学生进行深入的理解及指导是不可或缺的。

在这节课临下课时,有个孩子提出了这样一个想法“老师,下节课我们来讨论‘如果我是鉴真,是否要去日本’吧”,同学们都十分赞同,并由此确定了下节课的主题。这是真正意义上用孩子们的力量创造的课堂。他们把自己当作是鉴真,展开各自的调查,明确自己的立场和意见后走进课堂。这里也能看见“以学生为中心”的教育的本质。

(作者 市川博,(日本)横滨国立大学名誉教授(横滨240-8501))

(译者 沈晓敏/华东师范大学课程与教学研究所、教师教育学院教授(上海200062)、李雨菡/华东师范大学国际与比较教育研究所硕士研究生(上海200062)、沈聪/华东师范大学教育学部硕士研究生(上海200062))

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号