来源:全球教育展望 作者: 市川博 已有0人评论 2019/3/5 8:54:51 加入收藏

于是1923年,中国将传授儒教道德的修身科改为公民科,同时还推动了一些改革,如新设社会科,即把小学1—4年级的历史、地理、公民和卫生等科目综合为一门学科。日本首次设立社会科是在第二次世界大战后的1947年,中国比日本早了24年。不过在1920年代后半期以后,中国对新教育的批判逐渐强烈,这些科目在1929年变为党义科,后又改为社会科,1932年又变成公民训练科、常识科等。

(二)对日本教学实践的研究

就这样,我以中国教育现状与历史研究为专长,担任东京大学大学院兼职讲师,负责中国教育史的研讨课。为了更深入、更有效地推进有益于解决当今教育问题的研究,我强烈地感受到要将问题意识付诸教育实践中。为此,我走进中小学,与教师共同开展教学研究,结果我更加感受到实践研究的魅力和重要性,于是我开始专注于研究什么样的教学能够让孩子们带着迫切的愿望、通过个性化地自主解决问题的学习活动,获得真正解决问题的能力。

我与横滨市立东小学教师们合著的《以基于实感的理解方式为目标的社会科教学》(明治图书,1983年)反映了我与教师们共同开展社会科课堂教学研究的成果。这本书着重阐述了帮助学生获得“基于实感的理解”的重要性: ① 注重对事实和现象形成基于实感的认识,以使学生带着迫切的愿望去研究学习问题;② 为了使学生对问题进行真实的实证的探究,也必须对问题、事实和现象进行反复地基于实感的认识;③ 对所学知识如果仅仅停留在知道和了解的层面,培养出来的只是书呆子。而要将所学知识运用于问题的解决上,就必须结合学生自己已有的经历和感受去体会和感知,用自己的方式去把握事物。为此,该书具体阐明了什么是基于实感的理解,并具体展现了注重基于实感的理解的课例,包括教案、教学实录、学情卡等丰富的材料。

此书出版时也遭到了一些批判,认为“实感”的意思较为暧昧,缺乏科学性。然而,二十五年后的2008年,文部科学省发布的《小学学习指导要领》中,理科的课程目标不再只提“理解”,而是将“基于实感的理解”也写入了目标中:“儿童能对身边的自然自己发现问题,通过有目的的观察和实验,培养问题解决能力,对学习内容获得基于实感的理解。”之后,其他学科也都开始重视“实感”。我的思想得到广泛接受,倍感欣慰。

1997年我和横滨山元小学合作研究的成果集结成书出版,书名为《运用姓名牌的讨论课——培养每个孩子挑战生活课题的能力》(明治图书,1997)。

讨论课中有一种类型叫辩论,这种辩论分为正反两方,辩者必须自始至终坚持自己立场,想尽一切理由维护自己的论点,破解对方的逻辑。这样的辩论不能培养学生理解对方立场、吸纳对方意见,和对方共同去重新构建认识的思考力和判断力。而认可对方的立场和意见,通过自由讨论,率直地提出自己的意见、疑问和困惑,相互切磋,重新探索更好的方式方法,这才是最重要的。

当然,所有学生未必能达成一致意见。我认为重要的是,通过坦率的讨论(调查不明之处),每个人贡献自己的看法和智慧,思维得到锤炼和重构,发展了确立个性化认识的能力,同时能调整各自的个性化认识,形成共识,培养民主的思考力和行动力。为此,我们创造了使用磁性姓名贴开展讨论的教学方式。

例如,在学习区域开发时,针对填海造地工程,学生产生了程度不一的赞成与反对意见,赞成者认为,填海造地带来了工厂、住宅和铁路等的建设,反对者认为填海造地破坏了自然,人们不能再下海游泳,也不能从事渔业了。

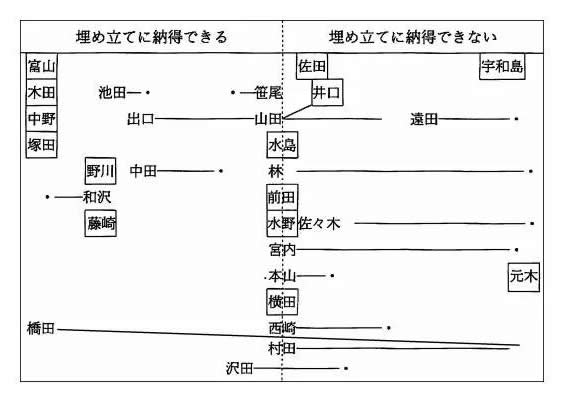

于是,老师用一块小黑板,中间画一条线,在黑板右侧,写“反对”,左侧写“赞成”,反对者和赞成者分别将自己的姓名牌贴在右侧或左侧,坚决反对的会贴在最右侧,有点反对的贴在中心线稍微靠右侧,中立的则贴在中心线上。学生们都真实地表达自己的立场,对问题进行深入讨论、追究(参见图1)。

图1 姓名牌的位置及移动

此外,想法不够明确的学生会将自己的姓名牌贴在框外。讨论过程中,想法发生变化的话,可以自由改变姓名牌的位置。

通过姓名牌的位置,学生们可以看到同伴立场的分布,确认自己的位置,积极参与讨论(追究)。教师也能把握学生的状况和变化,更好地推进教学。

我与学校老师共同研究教学方案、教学方法,分析课堂教学,投入到以儿童为中心的教学研究中。这个时期,我虽然离开了中国教育研究,但是我的实践研究不久迎来了中国改革开放时代,在与中国的交流中发挥了作用。

三、中国的改革开放与教育的国际交流

(一)国际研讨会的参与

1. 1990年上海国际研讨会

“文革”后我第一次访问中国是在1987年3月,即1978年12月中共十一届三中全会提出改革开放政策大约十年之后。我用了两周的时间访问了上海、北京、开封和南京等城市,还拜访了经济学、政治学、历史学领域的专家学者,但却没有机会走访学校及与教育相关人士进行交谈。

进入1990年代后,教育方面的国际交流活动在中国急速发展。1990年10月,以“课程改革与社会进步”为主题的国际研讨会在上海召开。中国国内的参会者中,来自中国各地的教育行政部门有34%、人民教育出版社及地方出版社有14%、大学、研究机构和进修机构有45%、中小学校长和教师7%(主要是来自在上海、深圳和温州的实验学校致力于课程改革的人士)等共计116人(名册中系136人);海外的参会者包括来自美国、英国、德国、澳大利亚、韩国、中国台湾和香港地区有21人,日本也有6人参加。在四天时间里,大家围绕中国的教育改革展开了热烈讨论。

日本教育学会认为:“在中国,以这样向世界开放的形式召开教育方面的国际研讨会是第一次,具有划时代意义。”因此,学会杂志《教育学研究》委托我撰写一篇介绍该国际研讨会的文章。于是,我用6页篇幅详细叙述了有关中国教育改革的动向、海外参会者的报告以及会议讨论内容。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号