来源:中国教育学刊 作者: 王枫 已有0人评论 2019/3/1 14:53:40 加入收藏

四是更加指向学生合作能力和创新能力等关键能力的培养。科学技术作为具有极其鲜明创新创造特点和面向未来的社会发展领域,其与学校课程教学的融合必然充分凸显学生合作能力、创新实践能力等适应终身发展的关键能力培养导向。智慧学校互联的学习环境为师生之间、生生之间、学生与社会之间的互动与合作创新提供了技术媒介支持,技术融入并驱动的项目化学习、STEM和STEAM教育等,将持续对具有合作能力、创新实践能力的智慧型人才培养作出更大贡献,这些智慧学校技术支持对学生学习产生的影响,必将促成学生学习方式的时代变革和可持续的终身发展。

(五)专业创新高素养的智慧教师队伍

智慧教师是智慧学校的核心人力资源组成和智慧教育的首要实践者。信息技术和人工智能不断融入学校教育教学,并不能抹杀教师对学生的引导和指导作用,而更加要求教师能够成为利用好技术红利,通过提升自身教育智慧来培养时代所需人才的教育者,实现从讲授者到教学设计者和学生终身发展的引导者、激励者、影响者的角色定位转变。

智慧教师的“智慧”首先来自对先进教育理想的执着追求和科学教育规律的专业把握,需要教师具备扎实的教育专业知识、学科与跨学科本体知识和从客观教育规律出发开展教育教学工作的育人专业能力。在教育信息化背景下,教师对信息技术的熟练掌握也将成为智慧教师专业发展的必要条件之一。当校园环境本身能够产生大量的学习数据和分析结果时,教师如何判断和使用好这些信息,促进学生的学习和发展,将成为教师“智慧”的集中体现。智慧教师要能够借助技术支持,不断创新课程资源和教学设计,通过对教育过程的数据分析,优化自身的教育行为,实现教师自身专业发展的“智慧学习”和“智慧教研”。

随着教师在工作领域中的机械性、事务性工作将被极大缩减,更多的时间将投入与学生的真实互动与情感交流中。这意味着智慧教师需要通过加强自身的全面素养来影响和引导学生。智慧教师的高素养既要包括高尚的师德师风、高超的育德能力,也要包括教师对于人类历史和现实社会各种文明和文化知识的广泛跨学科涉猎及由此积累形成的深厚人文底蕴。唯有如此,教师的“专业能力”和“人格魅力”才能统合成每一个教师的“教育智慧”,每一个教师的“教育智慧”才能支撑起学校教育“立德树人”根本任务的最终实现。

(六)系统高效全方位的智慧学校管理

智慧学校的学校管理将同样被技术重塑。学校的资产管理、财务管理、后勤管理、课程管理、教学管理、教师管理、学生管理、安全管理、档案管理等都可以借助信息化平台的数据记录与共享,形成相互联通的整合式学校管理可视化系统,极大提高管理效率和智能化水平,实现校内软硬件相结合、人财物相结合的管理方式突破。在此基础上,学校的管理系统还将能够依托校园内师生行为数据的收集和分析,将多种管理要素结合到一起进行综合分析,为学校管理者提供学校运行与管理中的智能预测、预警和咨询建议,确保学校管理决策的精准性和科学性。此外,智慧学校的学校管理还能够基于校内校外的广泛互联,实现开放的全方位管理,与家庭、社区、其他学校、专业机构、社会场馆等实现“学校-家庭-社会”的完全联通,成为构建全社会协同的教育公共治理体系的有机组成部分。

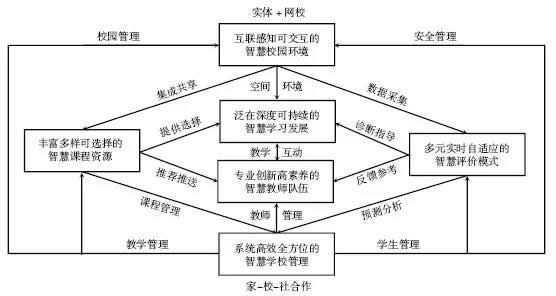

智慧学校上述六个方面的核心特征及发展趋势具有内在衔接的关系。智慧校园环境的“感知”能力和基于“互联网+物联网”的广泛互联,为学校课程教学资源的集成共享、评价反馈的数据采集创设了基础的空间环境;智慧的课程资源为师生个性化选择教学内容配置了丰富的教育资源库;自适应的学习评价为师生进一步优化教学提供了诊断指导和反馈参考。校园中产生的所有数据,经过大数据积累、模型构建与分析处理,为学校管理效能的提升和智慧教师的专业发展提供全方位系统支持,最终将这一切技术支持下生成的感知、分析、应用等“智慧”作用到学生全面而个性的学习和发展中,为每一个学生的智慧生成和终身发展服务(见图1)。

图1智慧学校核心特征及发展趋势的内在衔接关系

三、智慧学校的实践路径

以实现教育现代化和智慧教育为目标的智慧学校建设,既不是学校变革的重起炉灶,也不是学校建设某一方面的零打碎敲,必须在自上而下的通盘考量和自下而上的实践积累的相互作用中,实现智慧学校建设实践的路径规划与选择。近年来,我国的教育信息化推进日益加快,在全国基础教育改革中已经开始了基于教育信息化的智慧学校建设初步探索和实践。教育部2018年陆续发布的《中小学数字校园建设规范(试行)》《教育信息化2.0行动计划》等文件,为中小学智慧学校建设提供了方向和指引。

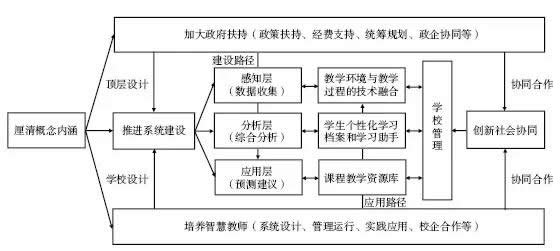

未来的中小学智慧学校建设,首先必须深刻把握信息时代和即将到来的人工智能时代背景下我国基础教育改革与学校发展的大趋势,明确智慧学校“何以智慧”、智慧学校所应具备的核心特征包括哪些等关键问题,建立统一的话语体系,加强智慧学校建设的理论研究和具体问题研究,从思想层面形成对智慧学校建设的总体把握,为智慧学校建设的重大问题决策提供判断依据,对智慧学校建设的各项实践提供理论指导。在厘清概念内涵的前提下,智慧学校的建设作为一个复杂的系统工程,需要立足学校自身已有办学实际,从校园环境、数据采集、分析应用、资源匹配、教学变革、管理创新、队伍建设等多个方面进行全方位的系统设计与实施,也需要来自政府和社会的广泛支持(见图2)。

图2智慧学校建设实践的基本路径

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号