来源:知识分子 作者: 王丹红 已有0人评论 2019/12/3 22:35:53 加入收藏

二 、“实验是真理的唯一试金石”

左起:蒋梦麟、蔡元培、胡适、李大钊,1920年3月14日摄于北京卧佛寺

杜威此行没有带来什么具体的政治主张,他只给我们一个哲学的方法,让我们自己去解决问题。这个方法分开来说,一是历史的方法,另一个是实验的方法。

——胡适 1921年7月11日

为了替杜威开路,应江苏省教育会邀请,1919年5月2日,胡适在上海作了“谈谈实用主义”的演讲。

他介绍说,实验主义是19世纪科学发达的结果,一是悟得真理不是绝对,二是生存进化,达尔文的《物种进化》表明“物竞天择适者生存”;杜威的实用主义,一是方法论:不要空论不慕好听的名词,应注重真正的事实、探求试验效果;二是真理论:“真理都是工具”;三是实在论,人类应该从事实上求真理知识,去做真理的主人。

胡适将此前后的演讲稿整理成文,题为“实验主义”,在《新青年》上发表。

1919年5月3日,杜威在上海开始了此行的第一场演讲,胡适现场翻译。当时盛况,从听众程天放的回忆中见一斑:那时我是复旦大学三年级学生,一天报载杜威博士在江苏省教育会公开演讲,由适之先生翻译,我和许多同学都去听。当时,适之先生在《新青年》上鼓吹文学革命,批评旧传统旧习惯,上海一般知识青年都震于他的大名,却没有见过他…… 在电车上我们想象胡适一定是西装笔挺、神气十足,等他陪杜威走上讲台时,穿的是一件长衫,态度谦恭和蔼,不像一般留学生,而像中国传统学者,大出我们意料之外。

受到热烈欢迎,杜威改变了主意,当晚致信哥伦比亚大学校长,争取在中国讲学一年。他写道:

“他们(胡适和北京大学)都认为目前是中国教育和思想发展的一个关键时刻,如果能有一个西方特别是美国思想的代表坐镇,这将会是一个千载难逢的时机。我自己也极为珍视这个难得的机会,可让我了解东方思想和情况。因此,我希望哥大能接受教育部即将提出的建议。我个人所得也会是哥大所得。我相信由于我人在这里,就会为哥大招来更多中国和日本学生。”

5月5日早晨,胡适在蒋梦麟家,两位上海记者来访,方知5月4日北京三千多名学生走上街头游行,抗议巴黎和会将青岛送给日本;胡适受到鼓舞;7日,他接到陈独秀北京来信,介绍“五四”的经过,同一天,他参加了上海国民大会游行。

事态遽变,8日,蔡元培辞职离京;在上海,胡适和蒋梦麟拜访了孙中山先生;12日,胡适回到北京。

12晚,孙中山到杜威寓所晚餐,他谈到中国人长期受制于古训“知易行难”,却不愿行动,希望自己即将出版的书能够向国人证明“知易行难”……杜威认为,在西方没有人相信“知”是一件容易的事,过重实用反而不切实际;两人认可了实践的重要性。

杜威回忆:“那天傍晚,与前总统孙中山先生在一起感到很高兴。”

杜威夫妇5月29日抵达北京,见识风起云涌的学生运动,他们在6月4日给女儿的信中写道:“在中国的生活很刺激,这句话很公允,我们所目击的是一个国家的诞生。”

7月,蔡元培同意回北大,他先派蒋梦麟代理,由此开启了蒋梦麟服务北大长达17年的经历。

杜威夫妇最终在中国住了两年多的时间,1921年7月11日离京回美,胡适在当天出版的《晨报》发表文章 “杜威先生与中国”。他写道:

杜威先生在中国到过并演讲的地方有奉天、直隶、山西、山东、江苏、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东十一省,他在北京的五大演讲录已经出了十版,其余各种小演讲录……几乎数也数不清了!我们可以说,自从中国与西洋文化接触以来,没有一个外国学者在中国的思想界的影响有杜威先生这样大的。

胡适说 “没有一个外国学者在中国的思想界的影响有杜威先生这样大的”,这是事实,但他没有讲出故事的另一面:与杜威哲学同时代的其它美国哲学理论,在中国或未被介绍、或被压制。

比如,杜威同事、哥伦比亚大学文学教授约翰·厄金斯(John Erskin,1897-1951)为本科生创立的荣誉文学课程,哈佛大学教授欧文·白璧德(Irving Babbit,1865-1933)倡导的 “新人文主义”,芝加哥大学校长倡导的以西文经典文学为基础的“伟大书籍”运动。

当杜威学派、胡适、文学革命在中国高歌猛进时,哈佛大学新人文学派、梅光迪和他的领导的学衡派,对其提出了针锋相对的批判。但在当时的中国,胡适教授在青年学生眼中是犹如神一般的存在,梅光迪等人望尘莫及。

三 、“新大陆笔墨官司”

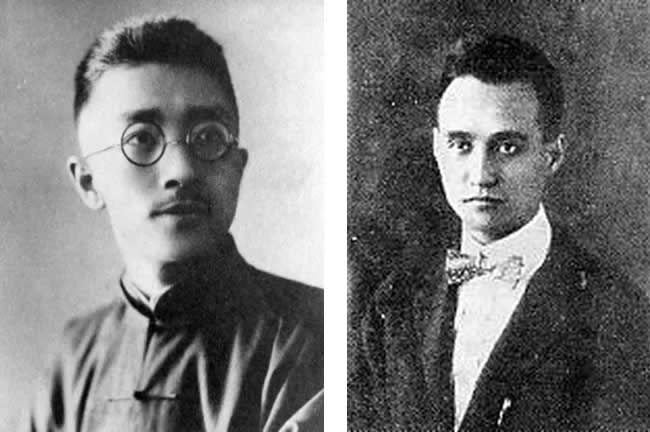

左:胡适(1891-1961) 右:梅光迪(1890-1945)

青年时代的梅光迪和胡适是一对好朋友。胡适的 “文学革命”,即起源于两人1915年秋在美国的一场笔墨官司。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号