来源:教育思想网 作者: 杨东平 已有0人评论 2019/3/4 13:33:42 加入收藏

3、第三是学校社会经济地位分数差

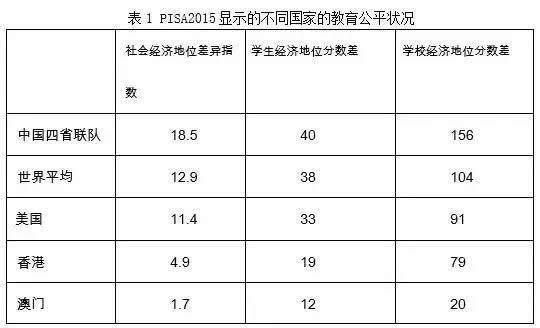

把测试学校根据其社会经济地位划分为三个等级,计算不同等级间的分数差距3。从第一等级到第三等级,学校间的分数差异世界平均值为104分,中国大陆是156,美国是91,香港是79,澳门是20。

可见,无论学生个体还是学校,中国大陆教育的公平状况显著低于世界平均水平,反映的是在高度竞争的应试教育体制下导致的学校差距和阶层差距。

考虑到参与此次PISA测试的是中国大陆经济最发达的四个地区(上海、北京、广州和江苏省),不难推测实际的情况比数据显示的要更严重。从数据看,即便是中国一线城市,教育公平状况都无法与日本、韩国相比。许多竞争论者的价值偏差是只计较教育绩效,而无教育公平的关怀。所以,我们需要进一步探究的是,何以日本的基础教育比我们更为公平?

同样位居PISA成绩第一梯队,芬兰、日本、韩国学生的学业负担远低于中国,说明中国学生“拼时间拼命”的应试模式学习效率相当低,反复刷题的训练并没有转换成学业综合能力。所以,我们还需要探究,何以日本的基础教育比我们更为高效?

日本理科教材,很薄

四、精英主义,还是大众主义?

为应试教育辩护的另一理据,是认为严格的知识教育和考试训练是国家竞争、培养优秀人才的必经之路。将基础教育纳入极其狭窄的学术性的竞争轨道,以培养科学家、拔尖人才为目标,将教育视为国家竞争的工具,体现的是一种国家功利主义和精英主义的价值观。

任何国家的教育都具有选拔、筛选的功能,造就一批具有高度创造力的优异人才和未来社会的领袖人才;问题是究竟是在更广泛地普及教育的基础上,以及在宽松、自由、包容的文化土壤中使他们自然生长;还是如举国体制的竞技体育那样,严格训练、层层筛选,为了筛选出少数“尖子”,让大多数人为之“陪绑”并成为教育的失败者?

关于拔尖人才培养的实效,“钱学森之问”已经做出了回答。有人说,我们培养诺奖人才是不太成功;但是,我们不是培养出了大批训练有素的专门人才,支撑了中国的现代化事业吗?我想问的是,培养各类专门人才、应用人才,真的需要花那么长的时间,付出牺牲身心健康、童年和青春这样昂贵的代价吗?

应试竞争正在成为一场不断升级加码的“军备竞赛”,将每个家庭、每个儿童都投入无法选择、无法逃遁的单一轨道。因此,应试教育真正严重的问题,也许还不是拔尖人才或专门人才的培养,而是贻误了面向大多数人的国民基本素养的教育。分数和升学率竞争取代了学校树人育人的宗旨,教育最为本质的功能被虚置架空,令人触目惊心的国民素养低下和道德滑坡的现实随处可见,就不奇怪了。

任何国家国民教育的基本价值和功能,必定是面向大多数学生,培养未来社会的合格公民。一个民族的基本素质,健康、文明、有文化、有教养,才是国家进步的基础,这种国民素养是无法如精英人才那样可以花钱引进的。

如《人民教育》原主编傅国亮所言“国家可以不要神童,但有责任保护每一个孩子的生命健康,”培养具有美好心灵的人性儿童,具有美好心态的阳光儿童,具有美好心志的自立儿童。这就是一个国家应该有的儿童观。

正是基于这种考量,2015年联合国教科文组织的研究报告《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变》,提出要重新定义知识、学习和教育,要超越狭隘的功利主义和经济主义。“教育应该以人文主义为基础,以尊重生命和人类尊严、权利平等、社会正义、文化多样性、国际团结和为可持续的未来承担共同责任。”“教育的经济功能无疑是重要的,但我们必须超越单纯的功利主义观点以及众多国际发展讨论体现出的人力资本理念。教育不仅关系到学习技能,还涉及尊重生命和人格尊严的价值观,而这在多样化世界中是实现社会和谐的必要条件。”

以国家竞争和培养拔尖人才为旨,是在上个世纪50年代为快速实现工业化构建的教育制度,在中小学层层建立“重点学校”以选拔“尖子人才”。它所造就的等级化的学校制度,智育至上、考试至上、唯分数的教育评价,终于在90年代之后酿成应试教育之大观,成为伤害一代又一代儿童、貌似不可战胜的怪兽。

21世纪已经过去18年了,在不久的将来,人工智能将会达到发展的“奇点”。今天在学校的少年儿童在走上社会时,我们熟悉的许多职业和工作技能将会消失。因此,全世界的教育都在换赛场、换频道,开辟面向未来的教育创新之路。而我们还在讨论是否应当减负、应试教育是否“政治正确”,让人情何以堪!

有人会说,谁不愿意让孩子轻松、健康,但是没有办法,应试教育改变不了啊!又要回到本文的初衷。想不想改和能不能改,是两个不同的问题。中国教育能否从应试教育突围,是一个专门的问题,我将另文论述。

如果因为在黑暗中待得太久了,我们不仅习惯了黑暗甚至转而讴歌黑暗,死抱着应试教育不放,不思改革,不敢改革,甚至认为这就是最好的教育,减负就会误国害民;那么,我们就只能永远原地踏步,在应试教育的泥潭中越陷越深,走上民族的慢性自杀之路!

这才是真正的教育竞争,是决定民族命运的关键抉择!

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号