来源:全球教育展望 作者: 杨向东 已有0人评论 2018/11/27 13:39:34 加入收藏

三、指向学科核心素养的考试命题

学科核心素养的测评旨在通过学生在具体任务上的表现,推断其在某个素养上的水平。这一推断过程会比传统测评方式的推理更为复杂,体现在整个推理过程的诸多环节,比如,对所测学科核心素养确切内涵和外延的理解是否准确,创设的情境或任务能否合理引发相关的行为或表现,学生在任务上的表现与相应的学科核心素养水平的匹配是否合理,等等。所有这些都与评价任务的设计有着直接的关系。

1.准确把握学科核心素养内涵和表现特征

深刻理解所要考查的学科核心素养的具体内涵,是开展学科核心素养命题的关键。修订后的普通高中课程标准给出了每个学科核心素养的内涵界定和主要表现,学业质量标准描述了不同素养水平的表现特征。然而,这些表述仍然是在一般意义上刻画的学科核心素养及其表现特征,是跨越了不同课程内容和具体评价任务的抽象理论。命题时,需要结合学段、学生群体、课程内容范围和当前任务对所要考查的学科核心素养及其水平加以具体化,明确在当前任务情境下学科核心素养的实质内涵。例如,高中物理课程标准中对“物理观念”表现水平有如下表述:具有物理观念,能从物理学的视角描述和解释自然现象,能应用物理知识解决实际问题。实际命题时,命题人员则需要在此基础上进一步确定:(1)什么是物理观念?在高中阶段有哪些物理观念?这些物理观念在高中阶段和初中阶段有什么内涵或特征上的区别?(2)和当前所要命制的题目相关的物理观念有哪几个?在当前题目中的具体表现又是什么?(3)如何确定这里所说的“自然现象”的确切内涵?就当前命题而言,能够选择的自然现象的范围与复杂程度是什么?(4)“物理学的视角”是指什么?在当前命制的任务中其确切内涵是什么?只有对这些问题有着清晰的界定和理解,才有可能在情境创设、条件界定、设问等方面有着清晰的指向。

2.基于真实情境,创设能够引发学科核心素养表现的评价任务

所谓真实情境,是指源于现实世界、贴近学生经验的生活场景。现实生活中的真实情境往往具有极其丰富的信息和特征,蕴含着大量的潜在线索和限制[25]。真实情境下的任务不像传统测试题目那样具有完整明晰的条件和问题结构,通常也没有固定的答案和解题套路,显得更加真实和自然。它让学生觉得是在解决有现实意义的问题,有助于激发学生参与和投入的兴趣。

选择用于评价的真实情境时,不能只关注当前情境与现实生活中的目标情境的相似性或保真程度[26],还要关注依托该情境而创设的评价任务在引发学科核心素养表现上的蕴含性[27]。其实,绝大多数现实问题是嵌套于复杂多变的时空和社会条件中的,很少现实情境及其相关条件能够被完全复制,尤其是在纸笔考试形式下。单纯只是关注情境的外在形式,并不能确保相应任务所指向的问题解决过程和学科核心素养测评的目的是相吻合的。这样讲,并不是排斥真实情境在学科核心素养测评中的重要价值,而是强调要从建构的层面审视当前所测建构和目标情境所需建构的相似程度[28]。如前所述,学科核心素养指向个体在现实情境中所表现出来的特定领域知识、方法和观念的整合或重组,系统严谨的探究能力以及创新性的问题解决。如果某种情境化任务考查了学生在上述表现,即便没有在严格意义上“重现”对应的现实生活情境,也可以被认为是真实的。

依据这种观念,创设合理的、依托于真实情境的评价任务,需要综合考虑如下几个方面:

(1)寻找学科核心素养表现与真实情境之间的结合点

如前所述,每门学科都有其所对应的现实世界和生活现象。在本质上,每门学科都是人类在长期实践和探索过程中发展起来的一种认识世界或参与社会的独特方式,有其特有的知识体系、思维方式和探究模式,孕育着特定的方法论和价值观。而学科核心素养就是经过学科课程学习后学生逐渐形成的能够整合学科知识、技能、方法、态度和价值观念等应对和解决各种现实情境中表现出来的灵活的、迁移性的品质。从这个意义上讲,各种与该学科相关的真实的现实生活情境提供了引发学生学科核心素养表现的可能性。要命制评价学生学科核心素养的任务,就需要命题人员能够在谙熟学科核心素养的内涵和表现特征的基础上,用一种学科专家的眼光审视和考查各种与该学科核心素养有关的现实生活情境,发现特定现实生活情境与所在学科(知识体系、思维方式、探究模式和价值观念)的关系,挖掘该情境用于考查学科核心素养不同水平的可能性。

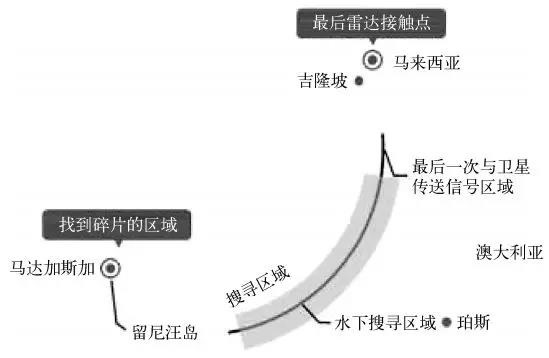

图4给出了考查普通高中地理课程标准中“综合思维”这一学科核心素养的任务情境案例。4题干描述的是发生在现实生活中的一个实际事件,但从地理学科的角度来看,这是一个和地理有关的现实问题。要解决其中提出的问题,学生需要运用和该问题相关的已有经验、地理知识和原理来深刻理解当前情境,明确问题实质和各种可能的假设,综合影响该问题的各种可能因素,形成一个基于证据的、能够自圆其说的解释和论证方案。它不仅需要学生掌握与该区域及该事件有关的地理基本知识、原理和技能,还需要学生能够将相关的知识、技能和思维方法进行整合,并根据当前任务的特定需求加以灵活运用。这样一个现实的情境中,不仅提供了学生开展地理意义上的“综合思维”的可能性,还可以观察到不同水平的“综合思维”这一学科核心素养上的具体表现。

失事之前,马来西亚航空公司的航班370(简称马航370)与雷达的最后一次接触点出现在如图所示的吉隆坡西北附近。两个小时之后,飞机最后一次与卫星传送信号的地点出现在图中所示的斜线末端区域。之后飞机就消失了。三个星期之后,马航370飞机的残骸在留尼汪岛附近海域被发现。专家当时建议按照图中所示的灰色阴影区域对飞机进行搜救。你觉得当时专家的建议是否合理?请解释并论证为什么?

图4 “马航370失事”问题

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号