来源:全球教育展望 作者: 杨向东 已有0人评论 2018/11/27 13:39:34 加入收藏

3.学业质量标准即学科核心素养测评的建构理论

修订后的普通高中课程标准中的学业质量标准,是以学科核心素养为纲,整合了特定课程领域的知识、技能、方法或观念,对学生学业成就的整体描述和界定。这种学业质量标准扬弃以学科知识点为纲,以识记、理解和应用为质量水平,转而采用一种整合的、实践取向的学业成就观[10]。首先,它强调的不是学科固定的知识和技能,而是特定学段结束后学科核心素养表现及其特征。明确界定每个学科核心素养的内涵、外延、构成成分及其结构关系是确立学业质量标准的前提。每个学科核心素养都是在整合或重组学科知识,以学科特有的观念、思维方式、探究模式应对现实情境中形成的。其次,学业质量标准提供了对各学科核心素养不同水平及其表现特征的刻画。与知识技能的掌握不同,核心素养的每个水平都指向现实问题或任务的解决。不同水平之间的差异不是从知到行、从部分到整体的关系,而是知行统一的深度和广度上的差异,体现的是学生在学科核心素养上具有实质意义的质性变化。这种质性变化,除了体现在对特定现实情境或任务的判断和分析,对资源的调动、重组、整合和运用,对方案、进程或社会互动的计划、监控和评估,对结果的解释和论证等,还体现在相关学科知识和技能的结构化程度,学科观念、思维方式和探究模式上的发展水平和综合程度等方面。

素养本位的学业质量标准明确了各学科的育人价值和质量要求,系统阐明了学生在高中阶段素养发展水平及其表现特征。它将学科核心素养视为贯彻基础教育阶段的学生内在品质或特征。像身高、体重刻画物理属性的水平一样,特定学段的学业质量标准刻画了该学段学生在学科核心素养上的水平。在设计学科核心素养测评时,要以学业质量标准为依据,确定考试命题的价值方向、理论框架和水平依据。

二、学科核心素养测评的评价框架

评价框架是测验编制的蓝本。即便有完善的建构理论,研究者仍然可以在不同抽象水平或从不同角度提出各种假设。评价框架通过某种正式的方式(比如语言、图表、模型等),对当前所涉及的建构内涵、内容领域或情境范围、任务类型或特征,以及这些要素之间的关系加以明确界定或限定,并给出具体清晰的表述[11]。学科核心素养测评在评价框架的理论依据、关注维度和表现形式上都和既有测评有所不同。

1.既有教育考试的评价框架及其反思

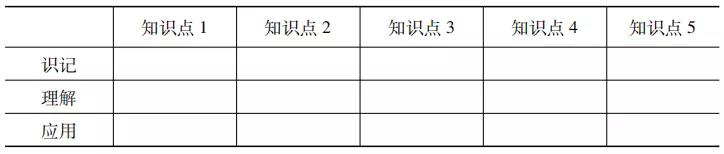

长期以来,国内外教育考试通常采取“双向细目表”的基本形式(见表1)。其中一个维度规定考试涉及的学科知识或技能,另一个维度用于刻画知识或技能上的不同掌握水平。依据该表,评价者确定不同内容或掌握水平上的题目数量、难度以及要采用的题目类型等。这种评价框架的主要依据是布鲁姆的教育目标分类学。依据该分类框架,学科教育教学中的每个目标都可以表述成为教育者所期望的学生认知过程与课程内容(知识)的结合体[12][13]。比如,“学生应该理解变量、表达式和等式等概念”。其中,“理解”这一动词表述的是预期的学生认知过程,“变量、表达式和等式”这些名词则描述了学生应该习得的预期(课程)内容。通过这种方式,学科知识体系被分解为一系列“知识点”,即具体而微的概念、原理或技能,学生在这些知识点上的掌握程度成为预期学习目标。自上世纪80年代传入我国后,该框架在我国基础教育领域得到广泛应用。后来,认知过程逐渐被简化为识记、理解和应用三类,成为确定学生掌握水平的典范术语,也成为我国教育考试命题的理论依据。

表1 双向细目表形式的评价框架

然而,这种评价框架指向的是一种以学科知识点为纲、以知识点掌握水平为质量水平的学业质量观。它所适应的是以教师讲解为主要教学方式,以学生掌握碎片化知识和孤立技能,在有标准答案的问题或任务中识别和运用为主要目标的教育形态。它过于关注学生在知识点上的认知,缺乏对事物或现象的整体认识和思考,缺少知识整合和综合运用。这种评价框架不适用于学科核心素养的测评。

2.学科核心素养测评的理论依据

测评学科核心素养需要重新反思学习观,正确理解学科核心素养与学科知识技能之间的关系。学科核心素养所蕴含的学习观是建构主义[14][15]和情境认知理论[16]。按照这种理论,知识是个体依据自身经验建构意义的结果。学习是个体在与情境的互动中创生意义的过程。学习应该在具体的、有意义的情境中展开,并且会受到具体任务或问题情境的深刻影响。情境通过活动,并和活动一起共同创生知识[17]。

这种观点体现了一种多维度整合的学习视角。Deblock(1972)曾将学习概括为如下四个维度的整合:(1)从事实到概念,到关系,再到结构;(2)从事实到方法,到学科方法论,再到学科本质观;(3)从知道到理解,到应用,再到综合;(4)从有限迁移,到中等程度迁移,再到全面的迁移[18]。其中第一个维度指向学科知识和技能。该观点强调了从事实入手,通过让学生与源于现实世界的真实情境互动,实质性的形成概念和掌握原理,并在此基础上形成结构化的知识和技能。第二个维度即当前所说的学科过程与方法,依然强调从事实入手,让学生在解决情境化任务过程中潜移默化的形成方法,发展思维。不仅如此,学科方法的掌握不能停留在零碎技能层面,需要指导学生从日常经验出发,逐渐过渡到学会用学科的概念、符号、方法和思维来分析情境和提炼问题,解释和论证现象。在这种过程中,学生潜移默化的理解和掌握学科思维方式和探究模式,进而达到能够深刻理解学科的观念及其性质,反思学科的价值和不足。

生活中存在各种不同复杂程度的情境。从简单情境中可以相对容易的提炼特征,形成概念。复杂开放的情境则需要整合相关概念和原理,灵活运用理论或方法才能深刻理解。通过经历不同的现实情境或主题,个体逐渐从运用概念分析和理解情境,逐渐过渡到能够整合不同的学科知识、方法和观念,解释和论证复杂开放的现实情境。这一过程体现的是第三个维度的进程。第四个维度即是这一进程的外在表现,从简单相似的情境到复杂开放的情境,再到跨学科的、整合性的现实生活情境,学生逐渐发展了灵活有效的问题解决策略,培养了自主学习和反思能力。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号