来源: 华东师大课程与教学研究所 作者: 蔡清田 已有0人评论 2018/11/15 14:22:34 加入收藏

陈伯璋老师把这个2005年到2013年为期八年的一系列研究叫做“台湾学生核心素养的八年研究”。台湾的情境跟美国不一样,不能盲目去移植美国的东西,台湾的八年研究在整个世界课程研究的脉络当中,先进行课程理论研究再进行课纲的规划设计的循序渐进历程是非常重要的。在这八年中,我们做了三四十个研究,挑几个比较有意思的跟大家分享一下。

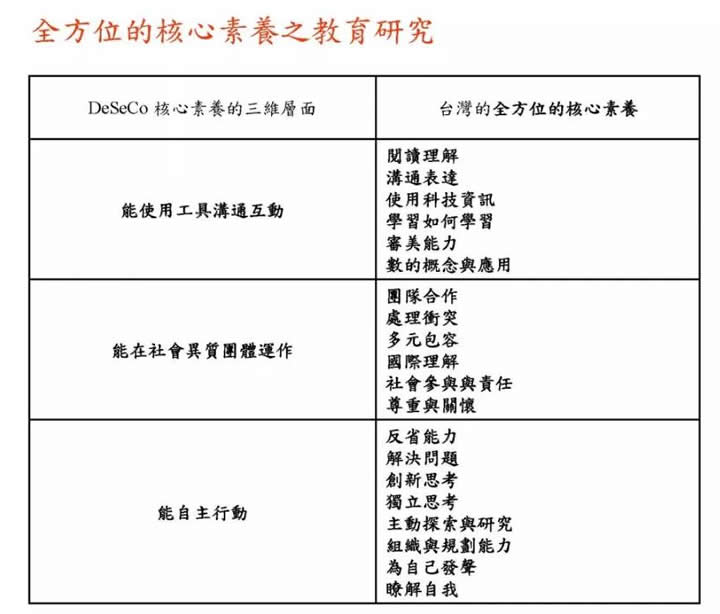

最早的工作是中正大学哲学系原系主任洪裕宏先生主持的“界定和选择核心素养”,是概念参考架构与理论基础研究,他从哲学的角度提出计划,包括心理学、社会和历史、教育、科学、文化、艺术,陈伯璋老师和我参与的部分是教育。特別是陈伯璋老师领导的全方位核心素养的教育研究,从2005年12月1日到2007年11月30日进行了将近两年的时间,我们从不同的学习理念去界定到底台湾的课改要怎么走。这些计划都很重要,但特别是陈老师的这个计划的研究成果后来就成为我们总计划里面最经典的部分,我们称之为“台湾全方位的核心素养”。它探讨了OECD等国际组织及世界先进国家为什么要推动核心素养的研究?归纳出的22个项目之多的核心素养后来完全纳入了总计划,它指出核心素养这个东西好像吃了可以强身,就好像大力水手一样,吃了以后可以力量无穷,我们有这个期望和研究假设。但有人质疑,22个还叫核心吗?我们后来也陆续进行了再修正。

我们到底怎么样用核心素养?怎么样将核心素养用到课程里面来,或者怎么用到课纲或者课程标准里面来?因此我们又做了一个中小学课程相关之课程、教学、认知、发展等学理基础与理论趋向。做了大概一年半的研究,做这个的目的是研究核心素养是否能与台湾的课程标准相结合?是否可能成为学校教育中的一个部分?它怎样通过课程来落地?我们对台湾早期的课纲、课标进行整理和研究,特别是从哲学基础去修正我们现在要制定的课纲基本理念;从社会变动的角度看课标怎么做研定课程目标;从文化研究的角度看学校现在在教的学科是否符合时代的需求;从教学原理角度看这个怎么实施运作。

这一研究增强了我们对推动12年基础教育改革的信心。过去谈的学科知识在九年义务教育中做的非常透彻,经过18年的实施也颇具成效。但是很多人批评,学生有知识、有能力了,那接下来呢?知道是一回事,能不能做到是另外一回事,知行有没有合一?另外,知道后用什么心态来做事情,是用动机良善还是居心不良?知识能力当然很重要,但更重要的是价值态度情意。我们12年基础教育就是在基本能力的基础上,特别强调态度情意、价值,在台湾把它称为素养。我们的素养包含知识、能力和态度情意必备品格。我们讲的素养,既包含了过去的东西,又与时俱进。但是这个概念刚推出时大家不了解,有很多人批评,以为我们推翻了学科知识,否定了基本能力,经过几年的沟通和说明,大家较认同素养这一概念。经过反复讨论,核心素养已由22项修正为一个核心的三面九项。培养学生自主行动、沟通互动、社会参与等,我们叫“自动会”。过去我们推动课程改革,台湾有些老师调侃:“教改像月亮,初一十五不一样,管它一样不一样,对我不会怎么样。”但现在不一样了,大多数教师还蛮认同核心素养这个观念,希望这个核心素养课程早一点实施。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号