来源:中小学管理 作者: 李凌艳 已有0人评论 2017/9/4 9:15:13 加入收藏

所以,学校自我诊断的意义不仅在于摸清现状、发现问题,更具有共识形成、理念引领的前瞻性和引导性。学校自我诊断的指标和内容,既是学校检核既往努力成效的标准,更是引领教职工进一步改进和提升的方向和目标。比如:已往在学校评估中对“教师”的考核大多关注其学历达标、专业对口等情况,同时也会关注其参与教研活动的频次、层级,以及是否按时写教案、上课是否不迟到不拖堂等行为指标。而在基于学生发展的学校自我诊断中,从学生发展这一中心出发,“教师”要素的核心诊断内容则为“教师是否真正陪伴学生快乐成长、指导学生有效学习”。对这一内容的校本化分解既是对诊断工具具体题目的编制,更是对教师学习、理解如何做学生成长的陪伴者和学习的引导者的具体引领。这里,强调教师对学生自主学习能力的培养,重视教师根据学生学习的具体情况及时调整教学安排等。

所以,我们的项目学校都惊喜地发现,基于学生发展的学校自我诊断不仅清晰地告知了“我们现在走到了哪里”和“我们走得怎么样”,而且更有价值的是,它还帮助学校不断厘清“下一步我们该如何走”。正是对这三个问题的逐步解析和回答,使学校中的多个主体在很大程度上达成了价值共识。

建立扎根师生的诊断文化,引领学校可持续发展

如果诊断只是停留在一次次评价活动上,那么它还只是一种评估;而当诊断具有了促成学校反思能力形成的功能时,它就上升到了学校文化建设的高度,以诊断促进思考、以诊断推动学校转型就不再是一句空话。从这个意义上说,诊断之于学校,就像反思力之于个体,它会预示个体和组织最终进步所能达到的高度,以及前进的速度。一所具有反思力的学校会成为一个真正具有学习力的组织,诊断文化会成为引领学校可持续发展的重要生命力。

诊断文化的建立需要恰当而有效的机制保障。我们的经验表明,这里有两个重要途径和方式。

第一,要通过学校自我诊断项目组的长效建设,推动学校诊断工作持续开展。项目组中既要有学校的重要领导(但建议校长本人不要亲自担任诊断组组长,否则,其个人权威性可能会给诊断工作的客观性带来影响),也要有一线教师代表。在初始阶段,诊断工作如果得不到行政领导的支持和关注,就很难在学校展开;同时,这一工作更需要扎根在教职工中,通过“民间的”专业组织和力量来推动。实践证明,诊断组中那些来自一线的骨干教师的作用非常重要,只有他们才会自觉并有效地传播学校希望通过自我诊断而达成的那些价值理念和行为导向。否则,教职工还会认为诊断“只是领导重视或喜欢的事”,是“以评代管”的一种形式。

第二,要建立诊断直达学生的通道,通过诊断,培养学生参与学校发展的主人翁意识和能力。在基于学生发展的学校自我诊断中,学生一定是诊断的重要主体。学生能否提供真实、客观的想法和意见,几乎决定了诊断的基本成效。而我们在对学生进行大量访谈后发现,学生能否在诊断中提供真实信息,在很大程度上取决于他们是否相信“我所写的这些,学校真的会看、会听、会用”。这就提示我们,学校需要通过诊断动员、诊断实施、结果反馈、改进措施公示并接受监督等方式,建立直达学生的诊断通道,让他们看到诊断的实际作用。同时,让学生主动参与诊断过程,也是促使他们有效参与学校管理、提升自主发展能力的绝佳途径。在我们的一些项目学校中,每个年级都有“学生诊断专员”,这些学生不仅通过诊断平台提升了自身的能力和素质,而且会积极主动地在同学中宣传诊断的意义,推动诊断的有效进行。

培植专业的“第三只眼”, 形成学校自我诊断的长效机制

基于学生发展的学校自我诊断,因其具有内在需求式的自我评估的性质,且旨在推进变革,所以,并不是所有学校都有勇气或适合在现阶段进行。从这个意义上说,率先进行学校自我诊断的学校,一定是学校变革中的勇敢者和先行者,他们敢于躬行反思,也善于寻求进步。

真正的勇敢者是智慧的行动者。为了达成自我诊断的既定目标,不少学校都会借助专业力量的支持,完成对学校的全面“体检”。实际上,西方发达国家和地区进行学校自我诊断的先行者们也早就发现:真正有效的学校自我诊断,需要寻找专业的第三方力量的支持;通过第三方专业团队与学校自我诊断工作组成员的优势互补,形成学校自我诊断的长效机制。

第三方专业团队的成员由于具有评估学、测量学、统计学和心理学等相关学科的系统训练和积累,所以能够承担中小学教师并不擅长的有关评估的大量专业性工作,在减轻学校不必要的负担的同时,提升评估与诊断工作的科学性与有效性。然而,由于第三方专业团队不可能对学校的本土环境、话语体系和深层的改进需求十分了解,因此,在诊断后的结果使用和管理改进中,其作用会比较有限,而此时,校内诊断工作组的本土优势和带动作用将会充分彰显。而且,随着双方的不断磨合,诊断工具的校本化、诊断流程的标准化以及诊断文化建设的效益都会大大提升。在此过程中,第三方专业团队和学校的关系也会越来越像一对彼此相熟且充满关切之情的医生和受检者,甚或像一对彼此诤言无尽的朋友:第三方会用专业而真诚的“第三只眼”促进并见证学校的变革,在因诊断而改变的路上与学校一路同行。

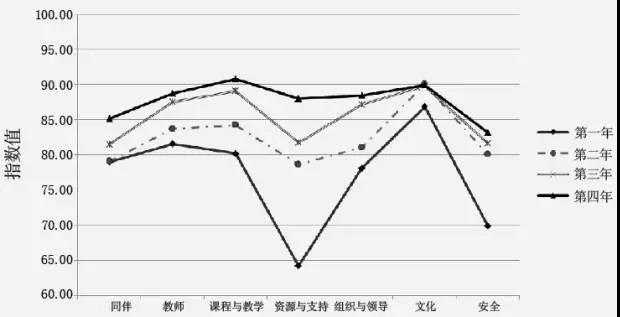

文章结尾,我们谨以北京十一学校自我诊断的少量追踪数据(见图4),表达对改革先行者的敬意和热爱。真实而有效的诊断数据不仅记录了学校变革的历程和路径,更展现了学校面向学生和教师实现服务转型的勇气和睿智。在扎根北京十一学校五年后,亦即从2015年起,基于学生发展的学校自我诊断开始伴随更多学校的变革历程。北京市第一六六中学、北京市第八十中学、北京通州潞河中学、北京市第八中学、北京京源学校、北京市第十八中学、北京市第三十五中学、山东潍坊广文中学、山东青岛实验中学等近20所学校开始运用这种基于证据的学校决策和改进工具,从优质向全面卓越迈进。我们相信,真正可持续的变革一定是由更多这样的学校群体实践推动的。

图 4:北京十一学校四年中各核心要素指数变化趋势图

(注:由于在第一年的诊断中课程与教学为一个要素,因此,为保持对比的科学性,我们使用四年的共同题,将其作为一个要素进行追踪对比)

(作者李凌艳,北京师范大学教授,博士生导师,并任教育部基础教育质量监测中心副主任,国务院教育督导委员会中小学教育督导评估专家组成员。主要研究领域:儿童青少年心理与行为评价与促进、学校诊断与评估、基础教育质量监测的制度比较与技术运用。)

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号