来源:山东创新教育研究院 作者: 黄全愈 已有0人评论 2017/1/19 8:16:26 加入收藏

明明问的是“你”(学生);而标准答案却答的是“我”(老师)最喜欢、印象最深刻的一句话,并且以此为唯一正确的“标准”。据说,有学生选择“我的日子滴在 时间的流里,没有声音,也没有影子。”结果得了个大红 “X”!这就迫使学生去寻找“标准”——去捉摸“老师在想什么?”说其荒谬,是因为我们以老师的荒谬为标准去绞杀孩子的独立思考,扼杀学生的批判性思维。

语文教学把充满情感、洋溢想象、不应该有标准答案的内容硬生生地弄一个、规定一个并不标准的甚至极其荒谬的标准答案来桎梏学生的思维,能不让人反感吗!?

十多年前,一位家喻户晓、离经叛道的年轻作者曾跟我说:有一次,在课堂上分析他的作品。先是划分段落,然后是段落大意、中心思想什么的。他反感极了,那些什 么中心思想、段落大意离他的本意十万八千里。他说,“说实话,尽管我也搞不清什么是我要表达的中心思想、段落大意,但他们弄的那套绝对不是我的本意……”

连作者都反感,读者能不反感吗?

我观摩过国内不少老师的公开课:老师“装”,学生“演”……尽管彼此台词烂熟于心,仍一来一往地“演”……不知老师是学生的“代言人”抑或学生是老师的“代言人”?

为了得高分去揣摩,进而以老师的“印象”为己“印”,长此以往,高分低能是必然结果。所谓“高分低能”的“能”就包括了独立思考和批判性思维。也就是说,“高分”以“低能”为代价,高分以独立思考和批判性思维的萎缩、枯萎为代价。“分”和“能”呈反比例态势!

Sage on the stage,意译为中文:至尊的讲台上站着圣人。把教师神圣化是独立思考、批判性思维、创新意识的天敌。

人云亦云,亦步亦趋,让别人的脑袋为自己思考——没有独立思考、没有批判性思维、没有创新意识的孩子,就是被教傻了。

可怕的是被教傻而不自知

然而,危害更大的“被教傻”,是在正确答案下光明正大、堂而皇之地扼杀孩子的独立思考、绞杀孩子的批判性思维、虐杀孩子的创新意识。

这里有个美丽的陷阱。要揭开这个陷阱的迷人面纱,得从我的“四区理论”说起。

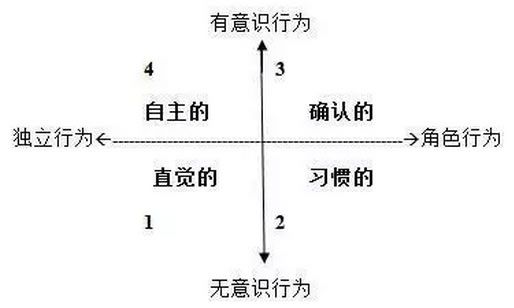

我认为,人的行为有两元性(图示):

独立行为〈——〉角色行为

社会是个大舞台,每个人都在上面扮演着各种角色。例如,和A碰面,你是作为家长与A这个老师交谈;碰到B,你又成了B的上司;与C在菜市相遇,你们又是邻居好友……

每一个社会、每一种文化,都为各种社会角色制定了一整套角色期待和行为准则。但人又有自己的思想,人与所扮演的角色既和谐又冲突。比如,作为一名教师,你在公开场合和大多数教师一样,会倡导素质教育,会说要引导学生发展创新思维,但在自己的课堂里,你可能又在塞应试教育的私货。这就是人的行为的两重性。

语言是文化的载体,也是社会现象。

在汉语中,几乎所有人称都直接与人有关,唯独第一人称例外:“他”是“人也”,“你”是“人尔”,“她”是“女人也”,都与“人”直接有关。但“我”的古代象形字,根据顾颉刚先生考证,是一尊刑具。其部首是“戈”,是惩罚人的工具。

中国文化把“我”看作“自私”(连日本也受影响,把“我”写成“私”),即为万恶之源,得动用“刑具”。

然而,社会是由一个个的“我”组成的,如果把“我”赶尽杀绝,连对“我”施用刑具的社会都不复存在。

对这个两难命题,中国文化巧妙地把“我”分为“自我”和“角色”,然后鼓励“角色行为”,抑制“独立行为”。

人的行为同时又具有两重性:

有意识行为

↑

↓

无意识行为

有意识行为指主动的、有预谋的、经过深思熟虑的行为;无意识行为指下意识的、没有预谋的本能动作。

当我们把人的行为的二元性和两重性交叉为横坐标和纵坐标时,就呈现出“人的行为的二元性与两重性交叉图解”:

第1区是“直觉行为”(即“独立无意识行为”):指那些正常的“下意识”行为。如学生在课堂上讲话,常常是无预谋、没经深思熟虑、未考虑到“学生”角色的行为。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号