来源:21世纪教育研究院 作者: 杨东平 已有0人评论 2017/1/15 14:37:14 加入收藏

流动儿童的基本情况

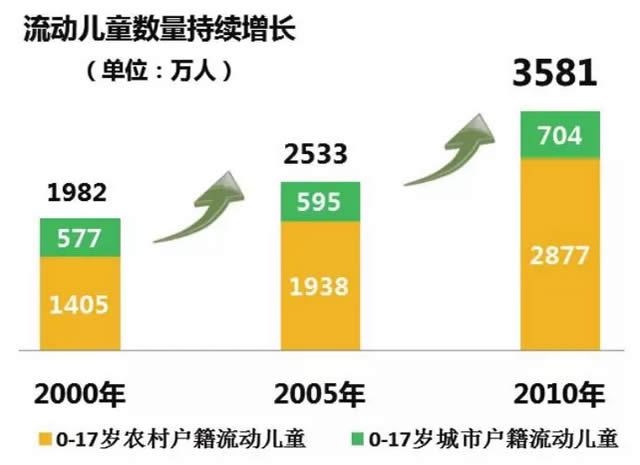

截止2010年11月,全国17岁以下流动儿童数量达3581万,占儿童总数的13%。其中城镇流动儿童数量3106万,占城镇儿童总数的25%。广东省(408万人)、浙江省(280万人)、江苏省(214万人)、山东省(194万人)和四川省(191万人)分列流动儿童总数的前五。在大城市中,以上海为例,流动儿童要占到学龄人口的43%。

我们现在对流动儿童的制度安排,首先关注的是义务教育,流动儿童接受义务教育是纳入政府视野的,有一个基本的制度性安排,就是“两为主”的政策:即以流入地城市为主,以公办学校为主。流动儿童在流入地入读公办学校的比例,2010年为69%;2013年约为80%。但这是一个平均数,在流动儿童最为集中的大城市,这个问题更复杂一些。

流动儿童的义务教育问题,最重要的变化是2014年以来,随着国家对特大城市人口规模的控制,流动儿童的教育机会发生了极大的逆转,北上广深等地高门槛限制流动儿童入学。北京将原先入学门槛的“五证”变成了二十八证,“五证”是父母在京务工就业证明、实际住所居住证明、全家户口簿、在京暂住证、户籍所在地出具的在当地没有监护条件的证明。北京各区县出台的实施细则普遍增加了多项附加或细化条件,如:父母在京务工就业证明需要提供规范有效的劳动合同、社会保险个人权益记录、受聘单位法人证书或营业执照复印件(加盖公章)、单位人事部门出具的工作证明;实际居住证明需要提供租房合同、房主房产证和身份证复印件、半年以上的租房完税证明、缴纳水电气和电话费银行单据、居住地社区流动人口管理部门的登记证明等等。济南要求外来娃入学的门槛是父母学历在大专以上。各地都在纷纷高筑门槛,所以城市儿童的教育面临更大的困难。

流动儿童的面临的不仅仅是义务教育,学前教育群体要更大,但基本是在我们的关注之外。初中后的教育问题也非常大,已经有大量的初中后的儿童沉淀在城市。城市初中后的教育,上海是对农民工子女开放了高中阶段的职业技术教育,每年大概有5000多个名额。而北京的初中后教育是完全不对农民工开放的。在北京的调查发现,尽管不给他们提供教育,但绝大多数农民工的子女是回不去的,还是沉淀在城市社会当中。“异地高考”的推进,各地的差别也很大。

造成流动儿童和留守儿童教育问题的根源,就是我们采取的一种“经济吸纳、社会排斥”的城市化模式,仅仅把农民工作为劳动力资源来接受,而不给他平等的市民待遇和社会保障。这个问题的根本解决,国家的方案是通过户籍制度改革,使更多的农民工成为新市民,这个方向无疑是正确的。2014年7月30日,中共中央政治局通过《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,要求2020年以前推动1亿人落户,提出了四个概念就是:全面放开建制镇和小城市落户限制;有序放开中等城市落户限制;合理确定大城市的落户条件,严格控制特大城市的人口规模。刚才济南的做法就是属于第三类,合理确定大城市的落户条件,把农民工的家长的学历要求提到这个程度;严格控制特大城市人口规模,就是北上广的做法。北上广现在大多采取积分制的方式来落户,但是能够达到积分制条件的基本上都是海外精英、企业经理,农民工是不可能达到积分落户条件的。2015年7月,广东省发改委出台文件,提出2020年吸收1300万流动人口在城镇落户;但是,放开户口申请登记常住户口的城市是除广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山市以外。放开的是没有经济活力、没有就业机会的城市,认为这才叫有序流动,这是完全违反市场规律和人口流动自身规律的。所以2020年究竟如何实现这么一个目标,还要画一个巨大的问号。这是当前户籍制度改革面临的最大问题。

2016年2月, 国务院发布《加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,是关于留守儿童保护的重要的文件。这个文件强调了坚持家庭尽责,落实家庭监护主体责任。坚持政府主导。民政部门牵头,教育、公安、司法行政、卫生计生等部门和妇联、共青团等群团组织参加的农村留守儿童关爱保护工作领导机制。坚持全民关爱。充分发挥村(居)民委员会、群团组织、社会组织、专业社会工作者、志愿者等各方面积极作用。坚持标本兼治。既立足当前,又着眼长远,从源头上逐步减少儿童留守现象,为农民工家庭提供更多帮扶支持。各地要大力推进农民工市民化;引导扶持农民工返乡创业就业。这个过程还在继续之中,需要大家继续来关注和推进这个问题。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号