来源:南都观察家 作者: 秦晖 已有0人评论 2019/2/23 10:11:23 加入收藏

今天有些人说科举制是最伟大的,甚至说西方的文官制度都是跟科举制学的,我认为不对。但是中国教育的问题,肯定也不是科举考试造成的。晚清废除了科举制,“文革”期间废除了考试,效果都不怎么样。1977年中国恢复考试,渐渐强调得无以复加,导致科举制度的弊病又回来了。现在又有人说中国的教育要摆脱考试。我们什么时候才可以跳出这个循环呢?

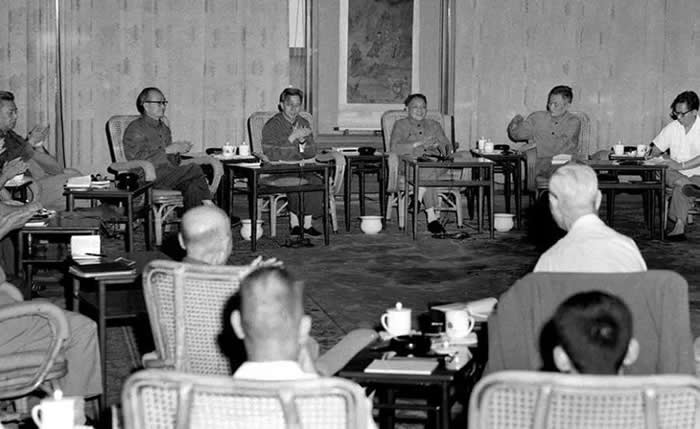

▲ 1977年8月4日早晨,邓小平在人民大会堂,主持召开了科学和教育工作座谈会。就是在这次会议上,邓小平果断决策,恢复中断10年的高考制度。 © 新华社

二、“素质”有无客观标准?

人们常说,中国的教育只重视教授存量知识,使得中国人只会背书,扼杀了人的创造性。尤其是最近,中国跟美国关系搞不好,使得这一弊端很突出。以前我们不能创新,可以用别人的,现在得靠自己了。这就有一个问题:创造力能教出来吗?老师能教学生知识,教学生怎么做人,但是怎么教学生有创造力?如果不能教,那么创造力是怎么来的呢?

有人说,应试教育强调用“客观标准”来考学生,束缚了学生的思想,妨碍学生提高“创造力”。这种批评不是没有道理。科举制在前期实行的是策论,主考官出一道治国方面的题,让考生自由回答。看起来是一个好制度,鼓励真才实学,实行起来发现问题很大。

因为策论不可能有标准答案,大家很容易创新,很容易有自己的主动性,这就容易形成帮派。简单来说,如果考官是左派,他就把左派的文章评成优秀,右派的文章都不及格。反之也一样。这样一来,皇上最忌讳的事情就发生了——朋党。那怎么办?只有用客观标准,尽量排除主观,于是从儒家经典中挑出一些命题,让大家填八股文,谁填得好就录取谁。如果所有精力都搞这个,的确束缚了学生的思想。

问题是,从这样的批评中是否能推出一种新的选择?如果要在考试中体现出创新,我觉得没有办法考,创新凭借什么打分?假如教育要提高人的素质,以什么标准判断人的素质是否提高?如果没有标准,我们凭借什么说如今的教育不行?可能的新式教育,又凭借什么判断人们的素质是否提高了?

如果素质的高下可以用客观标准来考核,那么这种客观标准同样会束缚学生思想,造成与所谓应试教育类似的弊病。假设我们把数学考试、语文考试、外语考试全部取消,只考一门叫做“素质考试”,那结果什么样?考试的弊病照样都会存在。除非把客观标准改为主观标准,所谓主观标准说穿了就是推荐制、评审制,实行这些制度的前车之鉴我刚才已经讲过了。如果没有任何标准,谈素质又有何意义?

如果要考试,客观标准不能不要,但是,这样那样的客观标准能不能成立,才是关键所在。有些所谓客观标准根本就是错的,不是教学生知识,而是教学生谬误。

我是学历史的,就以史学为例。《史记》被认为“前无古人,后无来者”,司马迁一直写到他那个时代的汉武帝,此外再也没有人敢这样写,当代人不修当代史是中国史学的传统。不是说当代人真的不写当代史,古代的历朝历代也设立史官,也有史学机构,可都是归意识形态部门管,搞得基本上就是歌功颂德和政治正确,和历史本身没有什么关系。

我们的教育要有一个客观标准,而客观标准只能建立在存量知识的基础之上,它的确不一定能促进增量知识,或者提高创造力,但是“不一定”并非“一定不”。你读了大量的书,不一定有创造力,可如果你不读书,肯定没有创造力。人类的知识创造是一个积累与飞跃相结合的过程,没有存量知识,一定不可能有知识的创造力。

牛顿、爱因斯坦等都说过他们是站在前人肩上之类的话,任何真知的创造都不是无源之水、无本之木。想脱离源头,脱离前人去搞那种拍脑瓜的创造,基本上只能创造出“水变油”“永动机”。这样的伪创造、伪创新之所以可以盗名欺世,很重要的原因就是人们缺少存量知识,才会上那些骗子的当。这样的事,现在还不断发生。

▲ 1946年,Lincoln University,爱因斯坦和学生们在一起。 © John W. Mosley

那么,知识怎么从存量中产生增量的?知识的创造机制本身就是很大的学问,在西方叫科学哲学。科学主要是理科的概念,如果把文科也联系在一起,我们不妨把它叫知识哲学。科学哲学有很多流派,波普流派强调证伪,库恩流派强调范式变革……这些观点不管我们同不同意,但有一点很清楚的:他们谁也不认为知识的创造(或者人的创造力)能够在课堂上教出来。如果物理、化学、生物不一定能够给大家带来创造力,那专门教一门知识创造法,或者创造力学如何?我对此不抱希望。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号