来源:《教育发展研究》 作者: 陈静静 已有0人评论 2018/9/19 8:54:17 加入收藏

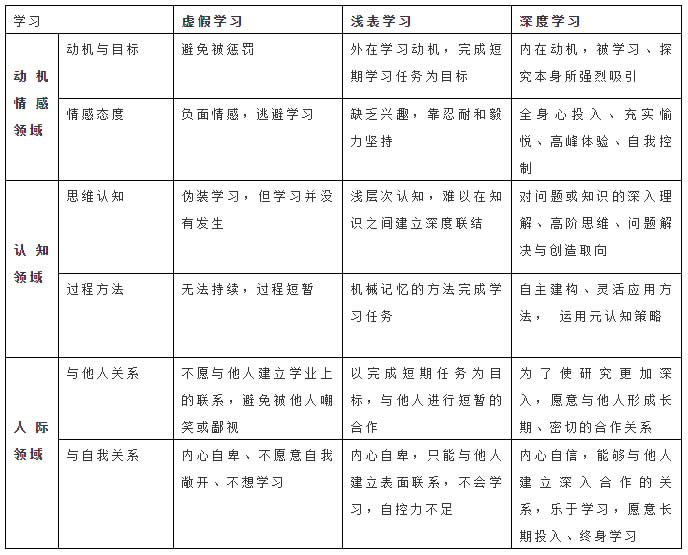

虚假学习、浅表学习与深度学习的区别

(二)促进学生深度学习的课堂变革方案

从本质上说,深度学习是一种高度沉浸、不断持续深化、不断扩展延伸的学习方式。深度学习的学习者是沉浸其中,精神高度集中,内心愉悦充实,处于一种“迷恋”和“忘我”状态,心理学上称之为“心流”(flow)或高峰体验(peak experience),因为沉浸其中,所以深度学习者常常忘记了时间和自身的疲劳,所以能够持续下去,乃至终身学习。

1.课堂愿景的确立:保障每一位学生都能投入高品质的深度学习

大量的虚假学习和浅表学习的存在让我们看到,保障每一位学生的学习权的重要性,让每一个学生在课堂上都能全身心地参与进来,并且能够在教师和学习同伴的互助下挑战高挑战的学习任务,享受品质的深度学习,使课堂和学校成为真正成为学习共同体,从而保障每一个学生的真实的、高品质的学习权,这是实现公平优质教育的必然选择。

从教育公平的视角来看,从总体上说,我国不断加大教育投入,改善办学条件,适龄儿童都已经能够获得教育机会,为儿童的发展提供了公平的起点。但是从课堂层面来说,由于教育教学方法的相对落后,很多儿童并没有得到公平的学习机会,他们在学校和课堂中没有得到公平的学习机会,多数学生没有真正参与到学习之中,他们只是课堂的“观光者”,多数学生缺少思考的机会、表达的机会、分享的机会,这在一定程度上剥夺了学生的学习权。学生被明确或隐蔽地分成不同的等级,获得不同的学习机会,这使得很多学生在学校中缺乏存在感和归属感,并用“虚假学习”的方式来逃避惩罚,逃避学习,教育公平难以真正落实。

从教育教学质量的视角来看,当前人民群众对高品质的教育有着强烈的需求,我国经济和社会发展也需要大量高质量的人才。但目前提高教育质量的方式还比较单一,从本质上说还是以优质教育资源的集中和选择生源作为最主要的方法,这其实并没有从本质上提升教育教学质量。在义务教育阶段学生的学习兴趣逐年衰减,许多学生因为看不到发展的希望而放弃的努力。而在义务阶段以后,大量的学生被分流,甚至辍学,教育质量没有得到真正的改观,人才的培育遭遇巨大瓶颈。

因此,教育教学质量的提升要从教育资源集中的外延式发展向提高课堂教学质量的内涵发展转变。课堂作为学生学习和发展的重要场域,要为学生提供安心而适宜的学习环境,并通过高品质的学习设计以及协同合作的学习关系的建立,从根本上提升学生的学习品质。

2.课堂氛围的营造:教师的倾听让学生的学习真实地发生

通过长期的观察与调研,笔者发现那些常常处于虚假学习或浅表学习状态的“学困生”和“伪学优生”长期处于一种心理不安全的状态,缺乏心理安全感。首先,教师主讲课堂仍然占主流,教师将已知的知识通过讲授的方式传递给学生,在讲授的过程中,更多地考虑学科的逻辑而难以考虑到学生的学习历程,学生一直处于被动的状态,只能应对和配合,难以形成主动的学习动机;其次,课堂座位多采用“秧田式”或“一条龙”的座位方式,学生全部面对教师,学生与学生之间互相分隔,较少产生互动,所以课堂氛围比较僵化。课堂上严格的纪律控制让学生处于一种躲避惩罚的应激状态,他们以坐姿端正、听口令和配合老师来避免惩罚,大脑高度戒备状态,无法放松,也就很难进行深层次的思考;再次,课堂作为多采用“秧田式”学生往往会因为学习成绩的高低而被潜在地分成若干层次,学生之间形成强烈的竞争关系,较少产生合作的机会。课堂往往是由教师和学优生的对话所构成的,大部分学生的观点和诉求都没有办法得到倾听和应答,使得很多的学生处于一种紧张焦虑之中,难以真正进入学习状态。

要让学习真实地发生,就要让课堂处于一种安全润泽的氛围之中,让学生降低紧张焦虑的心态,呈现一种真实自然的学习状态。教师要呈现出“倾听”地身心状态和“柔软”的身体姿态,改变僵化的课堂氛围。只有当一个教师真正理解学生并具有人文关怀时,学生才能学到更多的“基础知识”,并展现出更高的创造力和问题解决能力。教师以“倾听”所以的学生为第一要务,首先要倾听学生的学习需求,了解学生的探究兴趣所在;其次要倾听学生的学习困难在哪里,了解学生的“迷思概念”和“认知冲突”,并以此为起点进行学习设计;再次要倾听学生的观点的独特性和价值所在,并将这些观点串联起来。佐藤学提出教师倾听儿童的发言的时候,应当着眼于:这个发言同该儿童的内在品性有什么关联,这个发言是由谁的哪一句发言触发的,这个发言同已知的学习内容有什么联系,在儿童们评价自身的力量把发言连贯起来理解之前,教师需要起到穿针引线的作用。

要促进学生的深度学习,就要让学生能够有自主学习的机会。如果学生总是被告知什么是正确的,什么是错误的,他们可以做什么,他们不可以做什么,他们就不能够发展判断力,不能发展独立性和责任感。因此要学习的机会真正交到孩子的手中,就要真正理解学生的复杂学习历程,教师的课堂教学体现在对学生学习规律的充分尊重、理解、支持和助力。首先,从教学过程与教学节奏上看,教师要给学生充分的自主学习的时间,并且让学生形成相互协同合作的关系,让学生有充分的思考、交流、试错和修订的时间,在学生们的思考遇到困难或者无法深入的时候,教师再去进行点拨、指导,因而教学节奏要慢下来,教学环节要尽可能简化,这样学生才会有充分的自主学习与协同合作的时间。另外,从教学设计与策略选择上看,改变凭经验教学或者按照教学参考书来教学的常规做法,要通过细致的课堂观察和深入的教学质量分析,充分了解学生的学情,特别是学生的学习困难到底产生于何处,从学生的学习困难入手,进行“逆向”的学习设计,从而对学生的学习提供有针对性的帮助。

3.课堂学习的深化:以高品质学习设计培育学生高阶思维

要实现学生的深度学习,就要进行高品质的学习设计,这是课堂教学质量的重要保障。所谓“学习设计”是为了学习者有效地开展学习活动,从学习者的角度为其设计学习计划、活动和系统,学习设计是为学习者系统规划学习活动的过程,为学生的学习提供一个活动脚本。学习设计必须要遵循学习者的学习起点、认知风格和学习历程,揣摩和研究学生学习知识的基本历程:学习的起点是什么,需要经历怎样的学习过程,会遇到怎样的困难,可能会提出怎样的问题,会采用什么样的学习方式和策略,最可能在哪些方面得到发展等,并通过有效的设计将学习活动引向深入。

根据笔者的大量观察,当前的课堂普遍存在着“过多过快”的倾向,主要有以下表现:首先,教学目标过多、过杂,教师分不清教学目标的主次,不明确各教学目标之间的关系,在教学过程中常常教师常常会出现教学目标的迷失,因为教学目标设计不当,无法完成既定目标,从而不断加快教学进度,以完成目标;其次,设计过多的教学环节,每个环节都只预留1-2分钟的时间,所以学生几乎没有时间去思考,为了不影响教学进度,教师往往采用提问学优生或者自问自答的方式来推进,从而出现教学进程远远超过学习历程,学生学习目标无法达成的情况;再次,为了让学生掌握更多的“基础知识”,教师往往采用不断重复、复习学生已知知识的方式进行巩固,课堂中的大量时间都放在夯实基础知识上,学生面对、解决挑战性问题的时间和空间较少,课后作业也往往是对已经学会的知识的反复“刷题”,这使得学生的“学习”一直处在“记忆、理解”低阶思维的训练,而缺少高阶思维的挑战。

学习设计要遵循少即是多(Less is more)的原则,教师作为学习设计者首先要明确而清晰的教学目标,并将其转化为学习目标和学习任务,学习任务要“少而精”,只有这样才能使学生聚焦核心问题进行探究,才可能将更多的课堂时间用于学生主动的学习,才能给学生完整的学习和历程,并且经历完整的思维过程。如何确定最为核心的学习任务,这需要教师对学科本质进行充分的研究,深刻理解知识内容和相互间关系,同时充分理解学生的原有知识基础、生活经验、学习困难与认知策略等,从而找到两者之间最为恰当的结合点,并将其巧妙地设计成学习任务。同时学习设计要同时考虑如何将学习方法的指导、学具的研发、学习者之间的互动关系营造、学习过程中新内容的生成与利用等问题。从而让学生们不但对学习内容感兴趣、更能够掌握学习的方法、与他人互动的方式、发现问题解决问题的能力等,从而不断成长为一个成熟的学习者。

学习设计要以促进学生“探究未知”为出发点,进行“逆向思维”(Backward thinking),根据确定的学习主题,设计出具体问题,并设计评价标准和“脚手架”,并鼓励学生进行动手操作实践,在学生遇到困难时教师再进行指导,学生完善自己的学习成果。强调学生在具体的任务或挑战性情境中去主动探究,在实践活动中动手设计、创造。而不是对已经掌握的知识进行反复的复习和巩固。对“未知”的好奇和对问题解决的渴求是学生进行深度学习的重要动机来源。因此,学习设计要贴近学生的生活经验,并形成具有挑战性的研究课题,并通过自主学习、协同合作的方式让学生进行持续地探索。为了让学习设计更加清晰、明确,并使学生的学习过程、学习结果得到更具象化的呈现,可以采用共同备课,制定“三单”——“预习单”、“学习单”和“作业单”的方式来进行,其中预习单是让学生了解基础知识和基本方法,可以通过预习单的引导由学生在课前完成,而在课堂上则利用“学习单”集中精力去探索学生难以独立完成的“挑战性课题”,并通过学生之间的学习成果共享以及教师的点拨、修订不断地深化研究;课后则采用作业单的方式进行延伸拓展的学习和变式训练等。这样可以更为有效地利用课堂上的学习时间,并使学生的学习形成一种不断深化的正向循环关系,保证学生的深度学习。

(本文系上海市2017年度重点课题“学生创新素养培育的区域专业支持系统建设”的阶段成果,立项编号C17003)

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号