来源:《教育发展研究》 作者: 陈静静 已有0人评论 2018/9/19 8:54:17 加入收藏

教师对学生学习历程的回应

(二)高速而压缩化的课堂教学引发普遍性的“学习困难”

与学生学习过程的缓慢、复杂性形成鲜明对比的是,我们的课堂教学过程往往是高速的、极度压缩化的,具体表现在如下几个方面:

第一,从教学目标的角度看,以知识体系的传授为逻辑起点,较少考虑学生的学习需求,对知识进行打包、压缩,学生的自我学习需求几乎没有启动的情况下,直接“喂给”学生。第二,从教学内容的角度看,很多教科书的知识与学生的生活差距很大,较少考虑学生的立场、视角,难以激发学生的学习兴趣;第三,教学内容非常庞杂、信息量很大,在教师专业能力不足的情况下,难以进行区分、筛选和归纳,所以会用大量的时间进行刷题。第四,从教学进度上来看,每节课的教学进度几乎都与学生的学习进度之间有较大落差,教师的教学进度完成了,但是学生并没有跟上,学习进展缓慢,积压了很多难以解决的学习任务。第五,从教学设计的角度上看,教师往往从如何教学的角度上进行“教学设计”,而较少从促进学生的学习角度上进行“学习设计”,教师教学内容往往是多、杂、快,很多时间被浪费在已有知识的不断重复上,而真正核心的、有难度、有挑战的课题则往往没有时间进行充分的思考和解决,学生学习过程有大量的“不懂、不理解”的“夹生”,但出于对进度的考虑,往往都被掩盖和忽略了。第六,从教学方法上看,以教师讲授为主,学生几乎不主动参与,所有过程都是教师支配,学生只负责被动接受的教学方法,让学生的学习能力不断衰退。自主的思考和探究过程对于很多学生来说是一件“苦差事”,他们宁可做等老师或者“学优生”给出现成答案。思考的惰性使学习无法深入,真正的学习能力得不到提升。

三、课堂变革的方向:促进每一位学生的深度学习

学生虚假学习、浅表学习的问题不解决,课堂教学的困境就会越陷越深。要走出困境,我们的课堂教学必须要向能够促进学生深度学习的方向转型。

(一)深度学习模型重构

什么是深度学习?1976年美国学者弗伦斯·马顿(Ference Marton)和罗杰·萨尔乔(Roger Saljo),基于学生阅读的实验,首次提出了“学习层次”的概念,他们发现浅层学习(surfacelearning)是处于较低的认知水平和思维层次,不易迁移;而深度学习(deep learning)则是处在任职的高级水平,涉及到高阶思维,可以发生迁移。

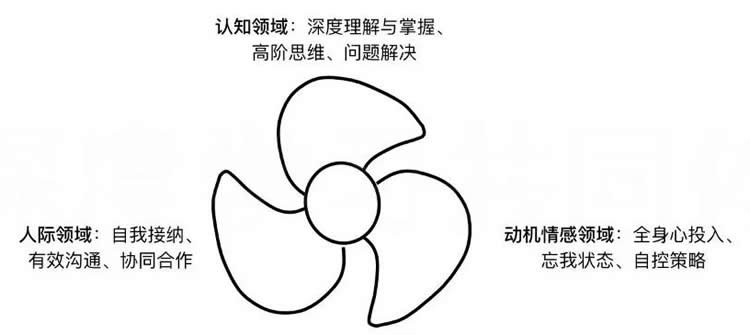

2012年,威廉和弗洛拉·休利特基金会(The William and Flora Hewlett Foundation)把深度学习阐释为六种相互关联的核心竞争力,即核心学业内容只是的掌握、批判性思维与问题解决、有效沟通、写作能力、学会学习、学术心志。美国教育研究会(America Institutes for Research)将其进一步细化为认知、人际、自我三大领域,从而形成了深度学习在领域维度与能力维度的兼容性框架。

深度学习在领域维度与能力维度的兼容性框架

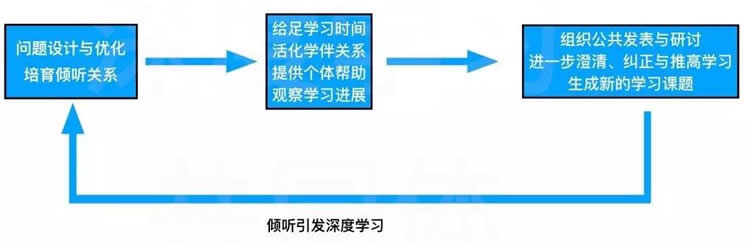

深度学习是基于学习者自发的、自主性的内在学习动机,并依靠对问题本身探究的内在兴趣维持的,一种长期的、全身心投入的持久学习力。首先,从动机情感上来说,深度学习是一种全身心的投入、令人身心愉悦充实的学习状态,学习者常常是忘我地,不知疲倦的;其次,从认知的角度上看,深度学习是思维不断深化的过程,向高阶思维阶段(分析、评价、创造)发展,学习者能够不断自我反思与调节,因此这样的学习最终是通往自发的创造;最后,从人际关系的角度来看,进入深度学习者对自己的学习充满信心,而且能够与他人有效沟通合作,共同克服困难解决问题的。笔者根据自身的观察与研究,结合美国教育研究会的提出的的“深度学习在领域维度与能力维度的兼容性框架”,构建了“深度学习的模型”,深度学习的核心目标是“自主创造”,在认知领域主要表现为高阶思维和问题解决;在动机情感领域表现为全身心投入和自控策略;在人际领域主要表现为自我接纳和有效协作(如图5所示)。深度学习活动会形成一种持续探索的冲动,并将不断深化,深度学习如同“螺旋桨”,是一个人成长和发展的巨大动力系统。

深度学习螺旋桨模型

国外的相关研究也表明,与浅表学习法相比,采用深度学习法的学生在较长时间内记住信息的时间更持久,获得的分数更高,对学习过程更满意。能提高批判思维能力并且能更快地整合与表达信息。笔者尝试对虚假学习、浅表学习与深度学习三种学习方式进行区分(如表2所示),我们的课堂教育如果能够以所有学生的“深度学习”为目标,保障学生的学习权,那么我们的课堂将会呈现出前所未有的生命力,因此课堂转型的愿景必将是“保障每一位儿童高品质的学习权”。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号