来源:《教育发展研究》 作者: 陈静静 已有0人评论 2018/9/19 8:54:17 加入收藏

(二)浅表学习的“伪学优生”逐渐沦为“学困生”

学生浅表学习(surface learning)的情况在课堂中也非常普遍。浅表学习是一种以完成外在任务、避免惩罚为取向的学习行为,以机械记忆和反复操练为主,缺少深度思维加工,因此学习成果多以复制为主,难以迁移和深化。浅表学习的学生完全按照教师的指令在行事,教师所讲的话都认认真真记录下来,即使教师讲错了,学生也不会提出质疑,如同一架不知疲倦的“复印机”。但是,如果教师提出了比较挑战的问题,这些学生就不太愿意去思考,而更多地是等待其他人或者教师给出现成答案。在小学阶段浅表学习的学生成绩一般是比较好的,也可能是教师眼中的“学优生”,但是随着学年的不断提高,特别是到了初中二年级以后,开始出现学习困难和成绩下降的趋势,到了高中阶段,学习任务难度进一步提高,这些学生会表现出学习成绩“断崖式下跌”,学习状态急转直下。

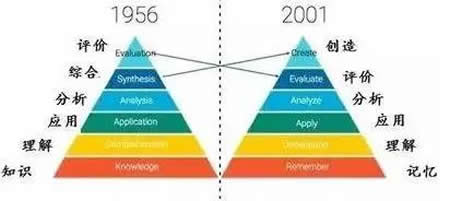

“伪学优生”的产生主要是因为学习内容的挑战性不高,学习方法不当造成的。从教育目标的角度上来说,1956年本杰明·布鲁姆(Benjamin Bloom)将教学目标分为:“知识、理解、应用、分析、综合、评价”六个层次,而他的学生洛安德森(L. W. Anderson)对这六个层次进行了重新修订,将其归纳为“记忆、理解、应用、分析、评价、创造”。其中“记忆、理解、应用”被称为“低层次目标”,而“分析、评价、创造”被称为“高层次目标”,其中“创造”作为教育目标的最高层次,具有最高的动力价值,即以最高层次的“创造”作为教育目标取向,则相应的其他五个层次目标将会在“创造”的目标下达成;但如果仅仅以“记忆、理解、应用”这些低层次的教育目标为导向,就无法自然达成高层次的教育目标。我们的学校长期进行的以知识传递为取向的教育就是以“记忆理解”为主要策略的方法,难以产生高品质的思维成果,所以“伪学优生”才会不断蜕变,最后甚至沦为“学困生”。

教学目标分类与演变图示

二、课堂困境的归因:高速而压缩化的课堂教学进度与缓慢而复杂的学生学习历程的落差

在大量观察和调研的基础上,我们可以看到随着学段的升高,“学困生”的比例不断增加。从小学到高中阶段中会有近四分之三的学生陷入“学困生”的境地,并最终被排除在教育系统之外。因此,可以说我们的基础教育制造了大量的“学业失败者”和“学校不适应者”,这是教育资源和人才资源的巨大浪费。为什么会造成这样的结果呢?根据笔者的分析,这与我们的课堂教学生态与方法有着正向关联。

(一)学生真实的学习历程:缓慢而复杂

学习在什么情况下会真实地发生?这是我们需要重新探讨的问题。学习是对未知世界的探索过程,是从问题情境出发,去寻找答案的过程。学习是以问题解决为导向的复杂的思维和互动过程。杜威(Dewey)从思维产生的过程阐释了“学习的历程”,思维的过程是一种事件的序列链条。这一生产过程从反思开始移动到探究,再到批判性思维,最后得到比个人信仰和想象更为具体的“可以实证的结论”。思维不是自然发生的,它是由“难题和疑问”引发的,而正是“解决方案的需要”,维持和引导者反思性思维的整个过程。思维的发生就是反思——问题生成——探究、批判——解决问题的过程。

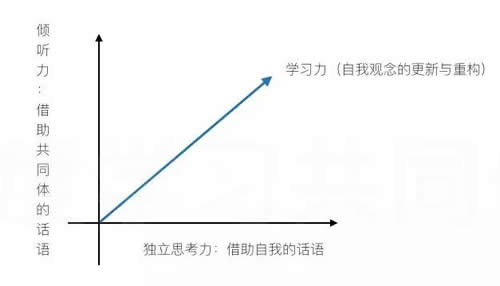

佐藤学借助社会建构主义对“学习”的界定,提出“学习”是以语言为媒介构建意义的语言性实践;“学习”是问题解决过程中“反思性思维即探究”;“学习”是在具体活动中的“社会交往”;“学习”是持续地构建自我与社会(同一性与共同体)的实践。在此过程中我们能够看到儿童是以语言为媒、并借助同侪互助关系,不断进行反思性思维和社会化实践而发展的。学习的过程是在“自我”与“共同体”的张力中不断重构的过程。

学习力模型的重构

学生的学习动机最初产生于“学习困境”,在不同学科情境下可能表现为“迷思概念”、“戏剧冲突”或“两难困境”,这种不能解决、不能突破、不能澄清的状态就是所谓的“认知冲突”,这是一种强烈的心理矛盾状态,并引发探究冲动,不断寻求解决方案,这个过程重要进行:冲突、理解、分析、试错、验证、修正、重构等一系列心理过程,学习者完成头脑中的思维过程以后还要通过社会互动,到他人那里去寻求验证或者寻求新的解决方案,并通过倾听他人,完善自己的方案,从而更好地解决认知冲突,并从中体会到学习的成就感和乐趣,这就产生的新的学习动机,从而使学习不断持续和深化。要使学生产生持续学习的内部动机,必须经历复杂的思维、心理和社会过程,佐藤学将学习成为“与客观世界的对话”、“与他人的对话”、“与自我的对话”,这需要教师在课堂上对学生的学习历程给予专业的、细腻的回应,这是课堂教学真正的价值之所在,也是课堂教学的基本规律和原则。

学生真实学习历程示意图

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号