来源:中国教育信息化 作者: 马秀麟 凡雨 王滕 王建虎 已有0人评论 2025/8/21 17:29:11 加入收藏

摘要: 生成式人工智能在近几年取得了显著的突破,蕴含着重要的教育价值,也同时引起教育工作者的担忧。应从教学实际场景出发,探索生成式人工智能赋能教学的有效策略。在学生层面,探索借助生成式人工智能,促进学生在不同场景下实现主动探究、促进思维发展、培养创新能力的具体实践策略及成效。在教师层面,探索生成式人工智能协助教师提高教学质量和效率的有效策略,丰富教学质量提升的实践路径。在此基础上,提出生成式人工智能赋能教学的价值:一是促使人们反思教育的本源价值,重构教育体系;二是助力审辩性思维发展,为创新型人才培养提供实践平台;三是提供新技术支持的智能化教学情境,驱动传统课堂转型;四是为教师减负,推动教师教学观念转变;五是助力人才培养战略目标的实现,借助生成式人工智能“做中学”。

一、问题的提出

(一)问题缘起

近年来,基于大语言预训练模型的生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence)受到教育界的广泛关注。作为人

工智能领域的一种新技术,生成式人工智能能较为准确地理解连续自然语言对话背后的需求,并在此基础上迅速生成多种“有效”答案,从而启发学习者多视角思考和讨论,为教学提供更加丰富和精准的支持[1],进而促进审辩性思维的发生。与此同时,生成式人工智能也为教育领域的学生作业、论文撰写带来严重的“作弊”风险。从赋能教育视角来看:一方面,生成式人工智能以Agent方式融入教师和学生的日常生活中,在提供教、学帮助的基础上,改变了二者的内在逻辑关系,蕴含着重要的教育价值;另一方面,生成式人工智能也促使教育工作者重新思考教育的本质,反思记忆性知识在教育中的地位,思考是否应该把思维发展作为人工智能时代教育的核心内容。由此可见,人工智能的快速发展为教育现代化带来更多可能性[2],这不仅仅是一种技术转变,更是教学的演变[3]。《新一代人工智能发展规划》明确提出,要利用新一代智能化技术推动人才培养模式、教学方法的改革,构建人工智能时代富有智能特色的新教育体系。

目前,很多学者从宏观理论层面探究生成式人工智能对教育的影响。例如,祝智庭等通过探索技术赋能的教育创变,提出高意识生成式学习是生成式人工智能赋能未来学习范式的创新点[4];陈静远等研究生成式人工智能在以知识点为核心教学模式下的变革作用[5]。也有学者开展将生成式人工智能应用于具体教育实践的研究。例如,席尔瓦(Silva)等通过衡量学生在编程课程中使用ChatGPT的态度,发现学生非常喜欢在课堂上借助该工具补充教育资源[6];闵嘉剑等通过传授学生驾驭和创造人工智能工具的能力,以及基于问题视角的教学与教师角色的转变,探究学生跨学科思维方式、跨媒介表达方法的培养,探索建筑学创新型人才培养的新路径[7]。除此之外,也有学者认为,生成式人工智能给教育带来了严峻挑战,其潜在的风险也不可忽视。例如,生成式人工智能可能会成为学生作业抄袭、论文代写的帮手,进而削弱学生的审辨性思维能力,并引发学术不端等不良行为的发生[8]。

(二)研究问题

当前,生成式人工智能产品呈百花齐放之势,而且新技术、新版本的更新速度很快。与此同时,尽管教育工作者和相关学者对生成式人工智能的关注度很高,对其赋能教育的宏观理论研究很丰富,但在具体实践视角却仍缺乏系统梳理,导致多数一线教师在具体应用上思考深度不够、使用方式简单,影响生成式人工智能在“支持多视角、促进思维发展”方面充分发挥作用。

鉴于以上问题,本研究力图梳理生成式人工智能应用于教学的有效策略及辅助模式,探索将生成式人工智能支持教育教学的有效形式。本研究将以真实教学实践为基础,研究两个问题:①生成式人工智能如何赋能教学过程?在促进思维发展过程中,生成式人工智能如何发挥作用?②生成式人工智能辅助教学存在哪些潜在风险和误区?应该如何防范这些风险并规避误区?

二、生成式人工智能赋能教学的有效策略

随着生成式人工智能介入人类社会生活,教育者开始重新思考人才培养的着力点。越来越多的学者认识到:智能时代教育的职责不再是让学生死记硬背式地记忆一些概念、句式,更重要的是鼓励学生获取解决问题的策略和能力,实现思维品质的提升。思维发展已经被定义为教育的新质生产力,思维策略的养成、思维素质的培养将成为教育的核心问题。因此,生成式人工智能支持学与教的具体策略应以聚焦思维发展、鼓励主动探究为主要目标。

(一)创设情境,促进学生审辩性思维发展

1.创设多种解题方案,促进学生多视角思考

国家人才培育战略屡次强调对中小学生进行多维度思维、辩证性思维的重点培养,加强其多视角思考、整体性策略探究问题解决方案的全局分析能力。受年龄、阅历、环境、学识等诸多方面的限制,中小学生的思维方式往往呈现直线式、单一、平面的特征[9]。而传统的教学模式以讲授为主,如果教师没有关注学生的多视角思维发展需求,就会致使学生完全按照教师思路前行,使单一、直线型的思维方式被进一步强化,学生的思维将更加单线条化。生成式人工智能可以针对同一个问题创设多种不同答案,为学生提供多视角对比与筛选的可能性,既能帮助学生构建丰富的知识体系,又能开阔和活跃其思维,促进多视角思维的发展。对于生成式人工智能的这一特性,关键在于教师如何使用和引导。例如,在语文学科中,学生的作文常常千篇一律,若是向生成式人工智能提出:“生成三篇题目为美丽春天的作文”,便立即可获取三篇内容相似但用词迥异的作文。通过阅读这三篇作文,学生可结合自己的思考,选出自己认为最好的一篇。在这个过程中,学生的写作思路得以扩展,还能够学到很多新的词汇和习俗用法。另外,有教师在写作指导课中引入生成式人工智能辅助,发现学生经常能提出很多有见地的问题,其分析信息和理解复杂概念的信心也显著提高。例如,某中学生向生成式人工智能工具提问:“项羽到底是不是英雄,给出资料背景并从‘是’与‘不是’分别做出回答”。学生通过分析生成式人工智能给出的文本材料,评估比较其合理性,进而形成自己的新观点和结论。基于此,多数学生都认为,生成式人工智能给出的答案比自己的思考更全面、更有深度,影响并启发了自己的思维过程。相关案例证实,通过生成式人工智能生动活泼的全方位刺激,学生的思维视角得以打开,解题思路更加活跃。

2.创设优质学习情境,助力学生形象思维发展

根据皮亚杰的认知发展理论,小学低学段的学生处于前运算阶段,逻辑思维能力比较薄弱,在形象思维方面则比较擅长。因此,小学生的学习过程通常离不开对具体事物的依赖[10]。在教学过程中,文字、图片和视频是视觉输入,能为形象思维提供素材;教师的语言讲解则是听觉输入和符号思维。教研实践发现,单纯的语言讲解不利于小学生的学习真实发生,主动建构行为也很难实现。因此,在小学课堂上,教师应该尽可能创设比较形象、具体的情景,以便启发学生思考和联想,完成知识建构。事实上,视觉符号和语言符号的结合能帮助小学生形成感知觉联合输入,使他们如同看电影一样,在头脑中浮现相应的场景,从而完成对知识的采集和系统化建构.

借助生成式人工智能技术,教师能够将课程内容生成符合学习期望的图片、视频等多模态资源,从而为低学段学生创设优质学习情境,以促进形象记忆的发生,进而促进其形象思维和抽象思维的同向发展。例如,大多数低学段小学生很难凭借思维能力独立地在头脑中创设出古诗词所蕴含的意境,而借助“智谱清言”或“文心一言”等生成式人工智能工具,可以很容易地将诗句“图像化”“具象化”,让知识更形象生动。相关图片或短视频的介入,可以使学习者迅速而精确地理解诗句,而且在形象思维的基础上实现知识点之间的融合与创新,促进学生认知的快速发展。

3.实现人机协同争辩与质疑,培养学生审辩性思维能力

审辩性思维能力作为学生核心素养的主要特征,是理解与实践如何更好地求知与做事的基础。审辩性思维主要体现在:个人勤于反思、敢于质疑和批判,并且能够正确甄别信息的真伪。借助生成式人工智能培养审辩性思维能力的第一种途径是人机争辩。苏格拉底提出知识学习的最佳模式是“以辩求真”,需要通过对不同观点的辩论、比较和评估,最终达到对真理的认识。生成式人工智能的互动对话功能涵盖多领域知识与深层次问题,而高阶的思维问题能够促使学生进行综合、分析和比较。生成式人工智能所独有的记忆式人机对话功能,可以使学生和生成式人工智能展开辩论,从而帮助学生深入地理解并精准掌握复杂概念,以培养学生洞察力、灵活的适应性和审辩的思维方式[11]。例如,李海峰基于“文心一言”,采用Python语言开发争论式智能会话机器,并通过人机争论显著提升学生的审辩性思维能力(即批判性思维能力)[12]。

培养审辩性思维的另一途径是人机质疑。生成式人工智能提供的多种答案并不完全贴近问题,也包含不可靠、有偏见或具有欺骗性的答案。对于生成式人工智能提供的解答,需要学生多视角地对比和思考,以论证答案的可信度和匹配度,在人机协同的质疑中作出权衡选择。在质疑的过程中,通过元认知策略,学生可以更好地理解学习历程,识别可能的误解,作出自己的判断,并调整信息处理策略[13]。生成式人工智能可以为学生提供审辩性思维的情境和机遇,检验并培育学生的审辩性思维能力。此外,如果把基于生成式人工智能的人机质疑,与学生的小组协作讨论和分享有机地结合起来,鼓励学生分享自己的看法和理解,并与生成式人工智能的解答对比、权衡,学生就可以针对“如何构建论据、挑战假设并从同伴那里获得反馈”等问题开展深层次的实践。有研究发现,基于生成式人工智能的对话机器人不仅在知识激活量贡献度方面明显优于传统媒体,而且能够显著提升在线协作学习的绩效和批判性思维意识[14]。

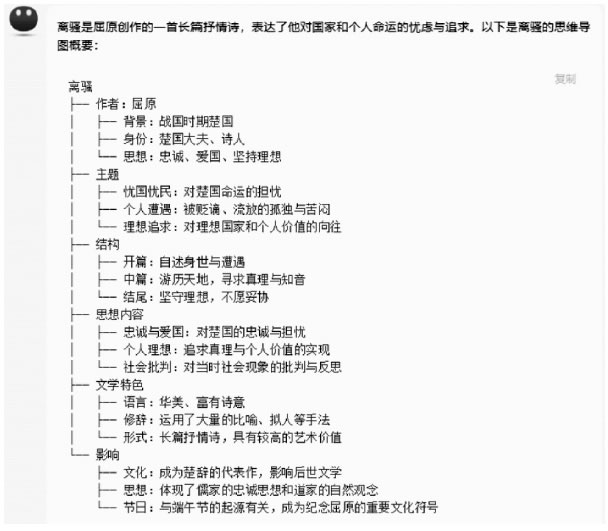

4.解析学习材料,赋能学生进一步深思

教科书“容量大”与“课时少”的矛盾,凸显了“减负”教学材料的重要性。如果将学习材料“智能化”,将使学习过程更加直观,达到事半功倍的效果。生成式人工智能能够帮助学生和教师将学习材料的知识点进行分解与归类,实现知识结构可视化,以突出学习过程中的关键步骤和重点内容,甚至能通过思维导图帮助学生清晰了解学习的步骤和逻辑,有利于其完成陈述性知识向程序性知识的转化。在理解材料内容的基础上,生成式人工智能还可以提供探究性的问题,帮助学生根据回答内容形成更为全面的观点。例如,《离骚》一课对于初学者来说晦涩难懂,使用大模型“Kimi”可将其整体逻辑列出(见图1),又或者转换为小说的形式,使其更加通俗易懂,这样可以提高学生的阅读兴趣,帮助学生更好地理解和把握作品的主题和内涵。对于高等教育阶段的学生,则可以利用“Kimi”对文献进行分析,从而快速提取关键信息,形成结构化的认知。此外,通过精确分析文档中的关键词、主题和论点等,“Kimi”还可以快速回答学生提出的疑难点,帮助学生更深入地理解研究内容。

图1 “kimi”生成的《离骚》思维导图

(二)鼓励主动探究,培养学生高阶思维能力

1.提供主动探究情境,启发学生创造性思维

创新型人才培养是国家人才培养战略的重要组成部分。探究式教学活动为学生的自主探究提供平台,力图通过自我探究引导学生学会学习和掌握科学方法[15]。主动探究式教学活动特别重视学生创造性思维、审辩性思维的开发,对于开发智力、培养自主研究能力至关重要。传统探究式课堂在激发学生创造性思维方面存在一定局限性,生成式人工智能的引入,则为这一问题提供了新的解决途径。

生成式人工智能允许学生根据需求和进度,实现知识学习由被动接受走向主动探究的转变。在生成式人工智能提供的主动探究环境中,学生可以自主决定探究的主题和深度,根据兴趣和需求向生成式人工智能“提问”,并基于回答调节学习内容。例如,借助“讯飞星火”的“有声绘本创作助手”工具,可以让学生把想象力、创造力付诸实现。通过与系统互动,学生可以在绘本共创过程中选择角色、设定场景、输入故事主题、设置情节走向,然后由系统扩写故事情节并生成相应图像,最后生成绘本(见图2)。这种互动式支持和多样性选项,有助于激发学生的好奇心和探索欲望,促使他们尝试不同的创作方式和思路,提高学习兴趣和动力,从而培养创造性思维。

图2 “讯飞星火”的有声绘本共创示例

2.辅导自诊断式编程,促进学生逻辑思维能力发展

在生成式人工智能热潮之下,即使初学者不懂编程语言,只要拥有逻辑思维能力,一样可以进行软件开发[16]。借助生成式人工智能,学生能在多种不同方案中选优,实现测试与迭代,识别问题并逐步优化改进,甚至在反思评价时获取测验练习[17]。也就是说,由生成式人工智能在逻辑思维发展方面为学生提供实时的、一对一的编程辅导。有研究证实,DeepSeek能够有效辅助学生进行编程学习[18]。例如,“讯飞星火”平台上,学生可以在正式开始编程之前给出提示语,由系统根据提示语自动生成描述算法的流程图,帮助学生掌握代码生成的逻辑和方法。在此基础上,学生可以基于流程图完成代码输入,生成式人工智能能对已输入的代码进行分析和解释,并逐行给出详细的批注和修改意见。此外,如果学生编写的代码运行出错,也可以把错误代码粘贴至生成式人工智能工具中,进行检错、纠错,帮助学生快速、准确地理解代码的原理。

3.实现递进式习题推荐与诊断,培养学生问题解决能力

生成式人工智能可以引导学生在认知建构与问题解决时更好地理解新知,并巩固问题解决能力。在实际应用中,生成式人工智能能根据学习者的特定需求,生成个性化练习题,并根据学习者的回答提供定制化反馈。例如,学生在学习“函数”章节内容时,可以请求“文心一言”帮助构建习题。学生完成生成的练习后,“文心一言”能够迅速提供关于答题情况的反馈,不仅指出正确或错误所在,还能详细解释正确的解题过程或方法。这种即时反馈机制有助于学生迅速识别并纠正错误,揭示学生的知识薄弱点和认知盲区,从而实时解决先前学习过程中遇到的疑惑和误解,并将新的理解应用于后续的学习任务中,符合教育心理学中的量力性原则。此外,个性化反馈机制允许学生按照自己的学习节奏组织学习活动,而不是被动地等待教师的指导。这个过程不仅提高了学生的问题解决能力,也强化了学习者的自主学习、自我管理能力。

4.辅助文章润色,提升学生文字应用能力

大多数生成式人工智能具备文字优化和润色能力,能够帮助学生梳理已有的文稿,及时发现病句和错别字。该功能对于文字功底欠缺或文字应用能力薄弱的学生具有重要的实用价值;对于非母语学生的文章写作,帮助也非常大。

该功能是一把“双刃剑”。如果学生把生成式人工智能作为提升与发展的重要支架,对每一次润色的稿件都认真剖析和反思,生成式人工智能就是学生的良师益友;如果学生把生成式人工智能作为应付作业的工具,把各种习作交由其来完成,而且不对生成的作品进行深度反思,那么生成式人工智能就是学生的作弊利器,将会严重扰乱正常的教学秩序。

(三)担任智慧生活好伙伴,促进学生身心健康发展

1.智能场景模拟,锻炼生活好技能

教育的目的不是简单地传授知识,重要的是培养学生的品格、能力、兴趣和创造力,引导其成为全面发展的人。生成式人工智能能模拟真实的人际交往场景,为学生提供沟通技巧和社交礼仪的指导。通过角色设定,生成式人工智能可以与学生进行对话练习,提供反馈和建议,在沟通互动中,促进学生对知识技能的理解并具身化[19],从而帮助学生提高人际交往能力。同时,生成式人工智能强大的语言理解与交互能力,可以帮助学生在真实情境中锻炼口语,并提供即时反馈和个性化的学习体验。例如,在“讯飞星火”中输入对话场景名称后,就可以模拟真实对话环境中的问题,要求学生通过语音输入并由平台给出相应的回答。在人机对话的过程中,“讯飞星火”会利用集成语音识别技术评估学生的发音,利用语音合成技术展示标准的发音示例,实时地纠正学生发音、语法中的错误,提高语言运用准确性,并根据学生的进步调整陪练难度和内容。

2.提供情感支持与个性化心理咨询

学生的成长过程可能会遭遇多种心理困境,尤其在青少年阶段,对未来的不确定性可能导致其心理压力增加。这些心理挑战可能根植于学业负担、社交互动、家庭背景和个人发展等多个维度。有研究表明,基于互联网进行的心理辅导能有效减少心理健康问题,促进健康身心行为的产生[20]。事实上,对自身存在心理问题的学生来说,由生成式人工智能提供的自助式心理辅导更能稳定情绪,让其在不引人注目的情况下得到服务和支持,从而有效提升心理健康水平[21]。例如,“青春期对异性产生好感”是青少年普遍存在的心理问题,也是学生常常无法向教师或家长吐露心声的难题。这时,学生如果向生成式人工智能提出自己的困惑,则能得到符合实际情况的心理建议和鼓励,在一定程度上缓解焦虑情绪。

(四)充当代理教师,辅助教师教学

1.作为备课利器,优化教学设计

生成式人工智能的多模态输入输出特性,使得创造新颖且跨越不同感官模态的教学资源成为可能。借助生成式人工智能技术,教师可以根据特定的教学目标和知识点,生成丰富的教学内容和教学材料。具体来说,生成式人工智能可以根据教师的教学需求生成课程大纲、互动环节和数字化教学课件。同时,教师还可以根据自身需要随时对生成内容作进一步修改、完善以及个性化调整。例如,“文心一言”可以按照某一课程主题快速生成教学方案,还可以在教学方案中补充一些能有效增强课堂互动的方法与技巧,并围绕新生成的教学方案快速配套教学课件。

2.融入课堂教学,增强教学成效

在课堂上,生成式人工智能可以通过构建情境化学习场景、生成多样化学习资源来支持教学[22],甚至能够为同一课堂内的不同学生提供个性化支持。因此,通过整合生成式人工智能所生成的多样化教学案例和实践活动,学生能够体验到自我导向学习所蕴含的挑战性,以及随之而来的成就感,从而能更好地激发学习动机。与此同时,在生成式人工智能的协同下,教师可在教学情境中创设出有梯度的驱动任务,并根据内容需要与生成式人工智能特质定制出富有特色的教学策略,让学生在教师搭建的支架下具身式参与课堂活动[23]。例如,笔者在授课时将DeepSeek整合到《Python编程》课程中,发现能大大地改善学生的学习效果。

3.自动分析学情,动态掌握学生状况

在现实教学环境中,由于班级规模较大和评估过程中主观性因素的影响,实施大规模学生个性化评估面临诸多挑战。然而,生成式人工智能能够基于学生的作业和测试成绩,提供定制化的学习反馈。这种反馈不仅涵盖成绩评定,还能完成针对学习习惯、理解层次、学习者情绪等多模态数据的多维度深入分析。例如,教师将学生的学业成绩和学习倾向性数据输入“智谱清言”,并下达相应的操作指令,就能直接对成绩数据进行处理并将其可视化;利用“智谱清言”自动批改作业,还能根据作业情况同步提供详细的得分状态,从而更快、更好地完成作业批改及教学质量反馈。这些智能化方法的应用,不仅提升了学习情境数据处理的效率,还增强了数据分析的深度和解释力。

4.提供教学建议,促进教学技能提升

对于新入职的教师而言,由于教学经验相对不足,可能难以立即达成预期的效果。生成式人工智能能够为教师提供一系列教学技巧、方法和策略,以新理念和新技术创设学习情境,解答有关教育理论和教学实践的疑问,从而帮助教师提升教学专业素养,为构建高素质的教师团队贡献力量。与此同时,教师还可以利用生成式人工智能的数据分析工具自动生成可供研判的教学数据,从而识别教学中的问题并优化教学设计,进而提高教师的分析思维和能力[24]。对于年长的教师来讲,在与学生沟通时可能会遇到代际差异的障碍,难以深入理解学生的心理状态,这一障碍有可能会影响师生关系,甚至会对学生的心理健康产生负面影响。参考生成式人工智能提供的针对学生言语及行为的解读,教师可以更深入地理解学生的内心世界,对于建立和谐的师生关系具有非常积极的意义。

三、生成式人工智能赋能教学的价值及误区

生成式人工智能对教育的影响是深远的,特别是对教学策略设计、教学情境创设、教学活动设计均有重要启迪。总之,生成式人工智能的出现,对人才培养、教师专业发展均产生重要影响,体现出重要的教育价值。同时,在生成式人工智能的教育应用过程中,也产生了诸多误区,面临严峻挑战。

(一)教育价值

1.促使人们反思教育的本源价值,重构教育体系

生成式人工智能的横空出世,使很多简单脑力劳动可被生成式人工智能所取代,如简单文字处理、小作文写作、文稿翻译、普通教案设计等。第一次工业革命把人类从繁重的体力劳动中解放出来,电子计算机把人类从繁琐的科学计算中解放出来,生成式人工智能则把人类从纯粹的事实性知识记忆、文字处理中解放出来。生成式人工智能的出现,促使人们反思教育的本源价值,重构教育目标体系。正如谢小庆所提出,教育将从传授知识为主,逐渐向传授方法和策略、鼓励审辨性思维等高阶思维能力发展为主[25]。生成式人工智能对教育理念的冲击,是跨时代的、根本性的。

2.助力审辩性思维发展,为创新型人才培养提供实践平台

2023年5月,教育部办公厅发布《基础教育课程教学改革深化方案》,着重强调创新人才培养的重要性。该方案的目标在于激发每位学生的内在创新潜能,促进他们在学习、生活和成长过程中展现出创造性,进而培养出具有独特创新能力的个体。教育的价值不仅体现在学生的知识掌握,更在于促进学生的思维发展,其中的核心是审辩性思维与创造性思维[26]。传统中小学教育模式的教育价值观往往局限于知识获取和传递。在以知识为核心的教育理念下,教师和家长往往侧重于对现有知识领域的评价,而忽视学生思维品质的培养。这种倾向导致学生思维的僵化和同质化。造成这种现象的根本原因在于,规模化教育体系与个体化学习需求之间存在着深刻的矛盾。生成式人工智能的兴起为解决这一矛盾提供了新的可能性,为学生高阶思维的培养提供了新的平台,使得规模化教育下的个性化教学成为可能,从而促使教育回归其本质。

3.提供新技术支持的智能化教学情境,驱动传统课堂转型

随着生成式人工智能在教育教学中的广泛应用,使得“课前人机合作预习—课中人人交互讨论—课后人机合作巩固”的新型学习模式逐渐成为可能[27]。这种以技能为基础的教育结构变革强调教学过程中的“学生主体性”,要求教育范式从供给主导转变为需求主导[28],要求教师反思并重构自己的角色功能(主导者身份)[29]。在这种模式下,教师是教学活动的设计者、实施者和评估者,学生则是学习活动的主体、真实参与者,生成式人工智能则是教育教学的辅助者,帮助学生实现个性化学习。生成式人工智能帮助学生在学习中提高协作能力、创造能力和批判性思维能力,帮助教师提高讲授概念性、应用性知识的效率。因此,生成式人工智能时代的课堂,会进一步弱化对浅层次记忆性知识的传授,而是将教学核心任务转向学生的思维能力培养、素质教育、心理辅导等方面。例如,新加坡在2023年发布关于如何在课堂中有效利用生成式人工智能增强学习效果的指导文件,为学生使用生成式人工智能提供相应的技能培训,并强调需要注意的伦理、安全隐私等问题。

4.为教师减负,推动教师教学观念转变

生成式人工智能能够辅助教师完成部分重复性工作,在提升教师幸福感的同时,使教师更加专注于学生的培养,同时为教师提供专业支持。作为独立个体,教师之间的知识储备、教学能力、理解力等各个方面都有差异,从知识的广度和深度而言,生成式人工智能可以弥补教师知识储备的有限性。在人工智能时代,教师的使命不再囿于单纯的知识与技能传授,而在于对学生思维发展、核心素养的塑造和成长的引领。因此,应用生成式人工智能重塑教育教学生态,是当代教师的重要使命。教育工作者必须在教学实践中不断反思,同时调整和优化教学方法以提高教学质量。作为教育价值的实施者,教师的调整方向十分明确,就是转变教学观念,从过去以知识为中心转变为重视学生思维发展的观念。在这个过程中,教育工作者要以立德树人为导向,注重科技和人文元素的平衡和协调。

5.助力人才培养战略目标的实现,借助生成式人工智能“做中学”

生成式人工智能介入教学活动,为学生提供了主动探究的情境,并能为同一问题提供多种类型的解决方案,从而鼓励学生从不同视角思考问题,有利于审辩性思维(即批判性思维)的发展。由此可见,生成式人工智能将成为助力学生思维发展、实现教育教学变革的重要平台,其有利于创新型人才的培养,更有助于国家人才培养战略目标的实现。

(二)认识误区

1.认为生成式人工智能可以完全取代教师 部分教育工作者高估了生成式人工智能的作用,认为其可以完全取代教师。而事实上,无论生成式人工智能多么智能,都难以在教学中起到完全主体的支撑作用,即生成式人工智能不可能完全替代教师。尽管生成式人工智能能够提供个性化的学习资源和自适应的学习路径,但教师根据学生的实际情况和需求,实时决策并作出有针对性的教学设计和指导,仍是生成式人工智能难以企及的。教师是人工智能时代学生价值观和人生观的塑造者。教师能够理解学生的情感和动机,与学生建立良好的人际关系,传递正确的价值观和人生观,引导学生形成正确的世界观和人生观[30]。教师能够通过言传身教和榜样的力量,影响学生的品德和人格发展,这是生成式人工智能不可能做到的。

在使用生成式人工智能辅助教学时,教师应始终把握教学主导权,即教师需要根据教学目标、教学内容和学生实际情况,采用以人为本、适合教学的互动方法[31],发挥生成式人工智能在教学中的优势。可见,只有在教师主体地位得到充分尊重和发挥的情况下,教育才能真正实现个性化、智能化和全面发展。

2.认为生成式人工智能具备高阶思维能力

从生成式人工智能创造的内容来看,仿佛其具备高阶思维能力。事实上,生成式人工智能仅仅是一个基于大数据的语言预训练模型,不具备高阶思维能力。尽管生成式人工智能能够针对用户提问给出多种有效的解决方案,为学生提供关联、评判、审辩等高阶思维的训练和发展机会,但生成式人工智能本身不具备高阶思维能力,远未达到人类思维的模式和水准,其处理数据的方式和人类的思维模式也有很大差异。教师在应用生成式人工智能赋能教学的过程中,要做到既不迷信,也不排斥,将其视为学习的重要工具和优秀助手。

3.过度信任或过度排斥生成式人工智能

生成式人工智能赋能教学存在两种截然不同的思路:一是以高度的热情、过度的信赖将生成式人工智能应用于教学。这种态度高度肯定生成式人工智能对创新型人才培养的价值,鼓励学生借助生成式人工智能组织自主探究性活动。二是以担忧和排斥的态度看待生成式人工智能介入教学活动。这种态度察觉生成式人工智能在作业作弊、论文写作造假等方面存在风险,高度排斥学生借助其开展自主学习和自主探究。

事实上,生成式人工智能发展到今天,已经成为人们学习、娱乐和生活中的客观存在,谁都不能无视其发展。教育工作者必须了解,生成式人工智能是一把“双刃剑”,用好了,将是辅助教育教学的利器;若是用不好,将成为支持学生作弊的助手,会对学生的思维发展、核心素养养成造成不良影响。

4.高估生成式人工智能的即时作用

新技术的出现往往伴随着公众的极大关注和期待,人们可能期待生成式人工智能能够迅速解决教育领域的各种问题,对其能力过度乐观,忽视了技术成熟和应用过程中可能遇到的挑战和限制。同时,教育领域的变革通常是渐进的,生成式人工智能的长期效应可能需要较长时间才能显现,其深远影响可能被低估,由此存在高估即时作用与低估长期效应的认知偏差[32]。面对生成式人工智能引发的冲击,教育工作者不仅要关注其在教育应用中的即时效果,还要评估长期影响,包括对学生学习成效、教师角色和教育体系结构的影响。面对新技术的发展,必须把握好教育中的“变”与“不变”。“变”的是技术、方法和策略;“不变”的是培养目标、立德树人根本任务、教育基本理论和教学根本原则。

四、结语

综上所述可以发现,当前教育界仍缺乏对生成式人工智能支持教学活动的系统实践应用研究。一线教师如何借助生成式人工智能开展教学并规避风险,仍是一个突出问题。教育工作者必须充分认识到:一方面,生成式人工智能已经成为塑造教师教育与学生学习的利器,为教育变革创新注入强劲动能,具有划时代意义;另一方面,在洞察科技带来机遇的同时,也要时刻铭记事事为人、以人为本的原则。只有这样,才能做到“不畏浮云遮望眼”,真正地利用好生成式人工智能,实现人机协同、知行合一。

参考文献:

[1]李艳燕,郑娅峰.生成式人工智能的教育应用[J].人民论坛,2023(23):69-72.

[2]RAHMAN MM, WATANOBE Y. ChatGPT for education and research: opportunities, threats, and strategies[J]. Applied Sciences, 2023,13(9):57-83.

[3]GRAJEDA A, BURGOS J, CORDOVA P, et al. Assessing student-perceived impact of using artificial intelligence tools: Construction of a synthetic index of application in higher education[J]. Cogent Education, 2024,11(1):387-408.

[4]祝智庭,戴岭,胡姣.高意识生成式学习:生成式人工智能技术赋能的学习范式创新[J].电化教育研究,2023,44(6):5-14.

[5]陈静远,胡丽雅,吴飞.ChatGPT/生成式人工智能促进以知识点为核心的教学模式变革研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):177-186.

[6]SILVA C, RAMOS F N, MORAES R V, et al. ChatGPT: challenges and benefits in software programming for higher education[J]. Sustainability, 2024(2):12-45.

[7]闵嘉剑,于博柔,张昕.生成式人工智能时代的设计教学探索——以清华大学“AI生成式影像”课程为例[J].建筑学报,2023(10):42-49.

[8]张黎,周霖,赵磊磊.生成式人工智能教育应用风险及其规避——基于教育主体性视角[J].开放教育研究,2023,29(5):47-53.

[9]王微平.用现代媒体技术促进多视角观察、多方向思维[J].中学语文教学,2002(7):60-60.

[10]于颖,高宇.素养导向的小学人工智能“教什么”——基于扎根理论的质性分析[J].中国电化教育,2023(12):84-91.

[11]张进宝,俞杭伶,陈虹宇,等.教育领域生成式人工智能长期使用的影响因素[J].中国教育信息化,2025,31(1):17-30.

[12]李海峰,王炜.人机争论探究法:一种争论式智能会话机器人支持的学生高阶思维能力培养模式探索[J].电化教育研究,2024,45(3):106-112,128.

[13]刘君亮,王移芝.混合学习环境下无缝学习策略的应用研究[J].现代教育技术,2014, 24(2):42-48.

[14]郑兰琴,高蕾,黄梓宸.基于生成式人工智能技术的对话机器人能促进在线协作学习绩效吗?[J].电化教育研究,2024(3):70-76,84.

[15]白雪梅,郭日发.生成式人工智能何以赋能学习、能力与评价?[J].现代教育技术,2024(1): 55-63.

[16]魏小山,杨伟,武健,等.计算思维培养:来自实践的观察与思考[J].中国信息技术教育,2023(14):4-12.

[17]赵晓伟,祝智庭,沈书生.教育提示语工程:构建数智时代的认识论新话语[J].中国远程教育,2023, 43(11):22-31.

[18]孙丹,朱城聪,许作栋,等.基于生成式人工智能的大学生编程学习行为分析研究[J].电化教育研究,2024(3):113-120.

[19]王美倩,郑旭东.具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J].开放教育研究,2015,21 (1):53-61.

[20]CARLBRING P. Internet-based vs.Face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: An updated systematic review and meta-analysis[J].Cognitive Behaviour Therapy 47, 2018(1):1-18.

[21]MILLS H.Self-help interventions to reduce self-stigma in people with mental health problems: A systematic literature review[J]. Psychiatry Research, 2020(4):1-19.

[22]马秀麟,姜雪,贾玉娟.近十年面向人工智能教育研究的文献计量分析与探索[J].中国教育信息化,2022(8):34-46.

[23]马秀麟,田淑敏,多强,等.基于行为投射的在线学习动机测量模型探究[J].电化教育研究,2024(8):43-50.

[24]顾小清,胡艺龄,郝祥军.AGI临近了吗:ChatGPT热潮之下再看人工智能与未来教育发展[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):117-130.

[25]谢小庆.人工智能大语言模型为教育评价带来的挑战和机遇[J].湖北招生考试2023(10):48-49.

[26]钱颖一.批判性思维与创造性思维教育:理念与实践[J].清华大学教育研究,2018,39(4):1-16.

[27]翟雪松,许家奇,陈鑫源,等.文本呈现方式对视觉舒适度的影响——基于人工智能与脑电协同的分析[J].开放教育研究,2023,29(1):70-80.

[28]祝智庭,戴岭.设计智慧驱动下教育数字化转型的目标向度、指导原则和实践路径[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(3):12-24.

[29]杨宗凯,王俊,吴砥,等.ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):26-35.

[30]胡伟.人工智能何以赋能教师发展——教师人工智能素养的构成要素及生成路径[J].教师教育学报,2024,11(2):39-47.

[31]尚智丛,闫禹宏.ChatGPT教育应用及其带来的变革与伦理挑战[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2023(5):44-54.

[32]兰国帅,杜水莲,宋帆,等.生成式人工智能教育:关键争议、促进方法与未来议题——UNESCO《生成式人工智能教育和研究应用指南》报告要点与思考[J].开放教育研究,2023,29(6):15-26.

(作者: 马秀麟,北京师范大学教育学部教授、大学计算机公共课课程主任,新疆师范大学教育科学学院副院长,博士(北京 100875);凡雨,北京师范大学教育学部硕士研究生(北京 100875);王滕,新疆师范大学教育科学学院硕士研究生(新疆乌鲁木齐 830017);王建虎,通讯作者,新疆师范大学教育科学学院副院长、教授、博士生导师(新疆乌鲁木齐 830017)基金项目: 国家社会科学基金“十四五”规划2021年度教育学一般课题“信息化思维教学的理论构建与实证研究”(编号:BCA210092)。)

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号