来源:LIFE教育创新 作者: 宝丽格 已有0人评论 2017/10/22 10:46:23 加入收藏

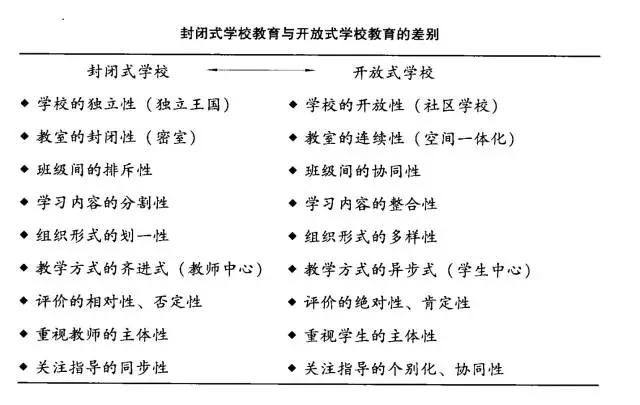

内阁府专家意见委员会今年一月份发布了一份报告,总结了日本经济和社会在2030年的总体目标。其中教育方面,主要课题就是减轻教育经费负担,改革英语教育为交流目标为主,并在小中高中根据学生学习熟练程度等提供差异化教育。这篇文章就要来讲讲其中的重头戏—日本的差异化、个性化教育改革,而这个教育理念在日本又离不开一个核心词“开放式学校教育”,本文将梳理其源流以及其在日本的具体实践。

一、开放式教育+个性化教育源流: 英国—美国—日本

“开放式学校+个性化教育”这场教育理念的改革缘起于英国,发展于美国,集大成于日本。

按照已有的学界论述,随着20世纪20年代美国进步主义教育的引进,各种自由学校的实验性尝试、教师们自主权增大等等原因影响,开放式学校教育产生于20世纪60年代的英国。其中以普洛登女士为主席的中央教育咨询委员会于1966年10月28日向教育和科学大臣提交的报告《儿童和他们的初等学校》(Childrenand Their Primary School),也就是著名的《普洛登报告》为开端。该报告系统提出了一套儿童中心的进步主义教育观,肯定开放式学校教育而闻名于世。

该报告认为,无论是处于就业的目的,还是出于个人发展的目的,我们的社会都日益重视人的理解、批判性思考、适应性和灵活性。每个儿童都是一个独特的个体,他们在身体、情感和智力上的发展和成熟有其自己的速度和方式。除非儿童具备了按照某个速度进行发展的准备,否则要求他这样做无异于浪费时间。该报告从以下几个方面进行了讨论。为作为一个理论和实践流派的正式出现具有里程碑式的意义。

1.强调个体的独特性

报告认为,同龄儿童的身心成熟程度有着很大的差异,任何班级无论其儿童看上去多么相似,都必须经常将他们看做需要个别或区别对待的一群儿童。儿童在智力、情感和身体方面都存在着差异,因此,一个教师需要了解和考虑每个孩子在这三个方面的发展。该报告在提倡学习过程个别化的同时,还提倡学校教室的安排应脱离以往传统的封闭模式,实行更加灵活的做法。例如,利用可以进行个别作业的走廊和休息室,允许儿童到别的教师使用特别的设备和材料等。

2.课堂的组织

报告第20章“班级教师制度的发展”阐述了如何组织课堂教学的问题,具体内容涉及课程内容、教师如何组织课程、各项活动的实践分配和儿童学习的组织和管理等问题。报告强调,教学应该是经常个别化的。但是将所有的教学都建立在完全个别化、一对一的基础上,实施起来也是存在巨大困难的,因此,报告主张学校应主要采用小组活动,认为它是在不可能完全实施个别化的情况下一种有效的教学组织形式。报告强烈反对根据学生的能力进行固定化的分组,认为有的时候应根据儿童的兴趣进行分组,有的时候可以根据成绩进行分组,分组根据儿童的需要而进行变化。建议开放式学校要将个别教学、小组教学和班级教学结合起来。

3.教师的作用

该报告提出“儿童是他自己学习的主人”,给教师的定位是“幕后的操纵者”,强调以教师对儿童的指导和激励作用来取代阻碍儿童学习的那种传统的说教式作用。

到60年代,英国开放式学校改革的特点基本形成了。

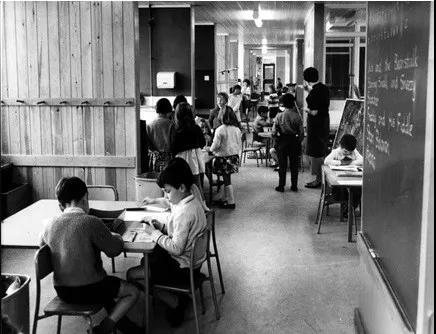

Eveline Lowe Primary School 1965

这种开放式学校的特点是:

课程方面,抛弃传统的分科教学制度,采用综合课程,例如将历史、地理、英语、工艺美术和科学等学科包含在环境研究课中,根据儿童的活动组织课程。

教学组织形式上,以小组活动或个别活动代替传统的班级教学;打破儿童的年龄界限,实施将两个或三个以上年龄组儿童集中在一起进行教学的“垂直式”分组方法;废除学校固定的教学实践表,以“整合日”作为组织基础。

教学方法上,崇尚儿童的自发学习,教师的任务就是为儿童提供各种材料。

随着相关理论和实践在不断地与传统教育互动中深化和发展。从20世纪60年代末70年代初开始,开放式学校教育思想开始转向了尊重学生的差异化发展时期。这一时期学者们开始从尊重学生差异的发展观原理出发,研究和探讨开放式教学系统与个别化、个性化之间的关系问题,具有代表性的国家是美国。

日本学者加藤幸次认为,首创开放式教育(OpenEducation)概念的人,是当时(1968年)哈佛大学教育学部的学生巴思(Bath)。巴思从建筑、设施、方法、课程、目的等影响教育的因素都应该以儿童为中心的角度对开放式学校教育进行了全面的介绍。其探索的重点不仅仅在于开放的空间与环境变量之间的关系研究,更在于开放式学校教育的实质,即实施个别化、个性化的教育。

但是自20世纪70年代中期起,美国学者开始批评“人文主义”学校,而提倡“回到基础”。该运动的倡导者们对70年代的开放式学校教育提出了激烈的批评,质疑儿童中心的课程效率,他们竭力倡导回到逻辑组织的教材、回到训练和记忆、回到需要努力的学习以及回到基本技能。从这一时期开始,以美国为主力的开放式学校教育运动开始式微,开放式学校教育的研究中心开始东移,被转移到了欧洲、美洲之外的亚洲地区。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号