来源:价值中国 作者: 中村修二 已有0人评论 2017/10/14 21:20:01 加入收藏

原来一直以为只有中国教育是“填鸭式”和“压抑的”。但是如果把“中国教育”放到“东亚教育”的语境下,其特殊性反倒成了普遍性。

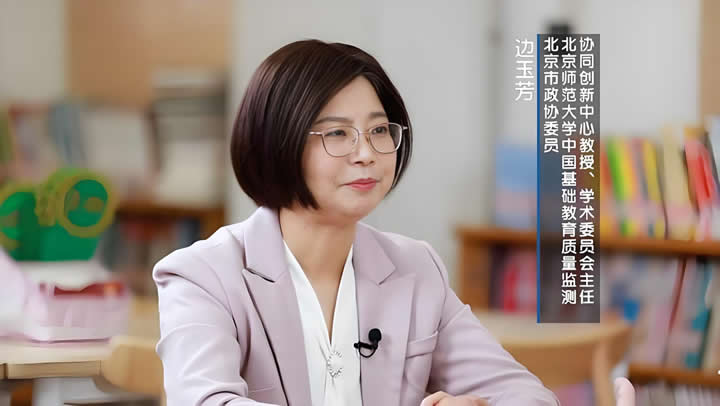

2014年度诺贝尔物理学奖得主中村修二于2015年1月在东京的驻日外国记者协会举行记者会,批评了日本的专利制度和整个东亚教育体系。他认为亚洲的教育制度是浪费时间,年轻人应该学习不同的事情。

中村修二

他是一个非典型的日本科学家,出身普通渔民家庭,考试能力也平平,上了日本三流大学德岛大学,动手能力非常强,自学能力也十分强,对物理学具有深刻的理解,但他完全是靠自学而来的。他读的德岛大学甚至没有物理系。

他这样的人在日本饱受压制,他对于日本教育制度的批评,也是言出有因。

1.东亚教育 效率低下,使人深受其苦

东亚的教育体制是比较特异的,经常是得到局外人的赞赏和局内人的诟病。日本的教育体制已经相对算这三国里比较宽松的了,有些国家就别提了,老师、学生、家长所有人都深受其苦。

至于韩国也是以极端的应试主义和学历主义闻名的。首尔大学(Seoul National University)、高丽大学(KoreaUniversity)和延世大学( Yonsei University)总称为”SKY”,韩国最大规模企业的总裁们,70%是这三所大学的毕业生,而80%的司法机构公务员来自这三所大学。

韩国孩子几乎都要上补习班,2009年韩国补习班获利总额约73亿美元,这比三星电子的盈利还多,教育支出庞大是韩国人不敢生育更多孩子的最大原因。2012年,经合组织进行了”国际学生能力评估计划”,在数学和阅读项目上,韩国学生在所有成员国中排名第一。

但是,这项成就是以相当低的效率取得的。有评价说: “这些孩子是靠双倍的努力加双倍的花费……才得到这样的成绩。

为何东亚会有这样的教育体系呢?我觉得,是因为东亚国家在现代教育体系本来就有的普鲁士的基因,再加上了东亚儒家和科举传统。 而对于有的国家来说,可以说又加上了苏联式教育的实用速成导向和思想灌输功能。

2.东亚教育 具有循规蹈矩的 “普鲁士基因”

在十九世纪之前,教育其实是个类似手工业的学徒制,不管是东方的私塾还是西方的家庭教师。但是随着科目的增加和对受基本教育的劳动人口的需求,出现了所谓的 K-12(也就是我们亚洲的普通中小学)教育制度。

现代各国的标准教育模式,是我们已经以为天经地义的几个基本要素:

早上七八点钟走进教学楼;在长达40-60分钟的课程中全程坐着听课,在课堂上,教师负责讲,学生负责听;穿插在课程之间的有午餐以及体育课的时间;放学后,学生回家做作业。

在标准化课程表的禁锢下,原本浩瀚而美不胜收的人类思想领域被人为地切割成了一块块,一块块便于管理的部分,并被称为”学科”。同样,原本行云流水、融会、融会贯通的概念被分成了成了一个个单独的”课程单元”。

这个模式,是在18世纪是由普鲁士人最先实施的。是他们最先发明了我们如今的课堂教学模式。

普鲁士人的初衷并不是教育出能够独立思考的学生,而是大量炮制忠诚且易于管理的国民。他们在学校里学到的价值观让他们服从包括父母、老师和教堂在内的权威,当然,最终要服从国王。

当然,普鲁士教育体系在当时的很多方面都具有创新意义。这样的教育体系让上万人成了中产阶级,为德国成为工业强国提供了至关重要的原动力。基于当时的技术水平,要在普鲁士王国实现人人都接受教育的目标,最经济的方法或许就是采用普鲁士教育体制。

然而,该体制阻碍了学生进行更为深入的探究,对他们独立思考的能力有害无益。不过,在19世纪,高水平的创造力逻辑思维能力也许不如思想上服从指挥、行动上掌握基本技能那么重要。

在19世纪上半叶,美国基本照搬了普鲁士的教育体系,就像在普鲁士一样,这一举措能够大力推动中产阶级的构建,使他们有能力在蓬勃发展的工业领域谋得一份工作。除了美国,这个体系在十九世纪也被其他欧洲国家仿效,并推广到欧美以外其他国家。

但是,如今的经济现状已经不再需要顺从且遵守纪律的劳动阶层,相反,它对劳动者的阅读能力、数学素养和人文底蕴的要求越来越高。

当今社会需要的是具有创造力、充满好奇心并能自我引导的终身学习者,需他们有能力提出新颖的想法并付诸实施,不幸的是,普鲁士教育体的目标与这一社会需求恰恰相反。

如今的教育完全忽视了人与人之间异常美妙的多样性与细微差别,而正是这些多样性性与细差别让人们在智力、想象力和天赋方面各不相同。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号