来源:校长会 作者: 丁道勇 已有0人评论 2022/7/5 9:13:42 加入收藏

人类再造者

教育上的大问题

当我们谈教育时,我们在谈论什么?对于一线教育工作者来说,眼前永远都有数不清的需要解决的教育问题。如何提高学生成绩?如何让学生对学习产生兴趣?如何培养孩子的创新能力?如何教导犯错的孩子?……这些都是非常具体的现实问题。

当我们沉浸其中久矣,不妨暂时跳出来,思考一些教育上的大问题,也许会对我们“培养什么样的人”“如何培养人”有不一样的启发。

华虚朋在20世纪30年代,进行了一场为期9个月的亚欧教育之旅。丁道勇教授向大家介绍了华虚朋当日关注的三大问题:

1.教育可以在多大程度上作为型塑社会的工具?

具体来说,就是在适应现存社会秩序、完全重新创造一个新社会秩序和在已有基础上再造社会秩序这三者之间作何选择。

2.在教育目的方面,面对民族主义和国际主义当如何选择?

① 是否教育儿童以国家需求为重,把个人良心放在次要位置,亦或者相反?是否教育儿童严格遵守法律,即使律本身不正义?

② 在本民族历史的教学上,是强调客观性、准确性,还是牺牲准确性以培养民族感情?是客观地对待他国历史,还是不惜一切代价让儿童相信本国才是正确的一方?

③ 是否允许儿童自由讨论存在分歧的现实问题?教师要不要对儿童的思想做引导?

④ 是否要教育儿童,使其不仅对本国而且对各国都负有某种责任心?如何调和爱国与爱世界之间的冲突?

3.如何看待个体和社会关系以及精神卫生的问题?

① 教育应以儿童需求为中心,以成长过程中随机出现的兴趣和需求为教育手段,还是要考虑那些普遍被需求的知识和技能、设计出内容范围确定的课程?

② 公立学校是否应在儿童精神卫生或人格健全方面做努力?这方面的目的是否足够重要,以至于可以牺牲一部分投入在学业上的时间和金钱?

这些问题,乍看起来都很大,好像离我们的生活很远。但仔细一想,我们选择教学内容,选择教学方式和教学态度,都绕不开这些问题。历史上有所建树的教育家,也都通过长期的教育研究,或长期的教育实践,探讨过这些大问题。

除了生卒年相近之外,华虚朋和俞子夷有一个共同点:两人既是教育研究者,又是办学者。

两种身份叠加在同一个人身上,十分难得,把教育研究和教育实践完美地结合在一起,使他们的教学研究能得到实践基础作为支持,并有机会把构想变成现实。

丁教授把像他们这样的人物称为“人类再造者”,他们的工作方式是致力于解决一个重大现实问题,在因循的工作以外,付出了创造性的、额外的努力。

华虚朋的启发

如何实现个性化教学?

华虚朋,是美国进步教育运动时期著名的教育家,他一方面长期担任伊利诺伊州文纳特卡镇学监,这让他拥有一个稳定的教育实验场所,另一方面多次实地考察美国乃至世界各大洲教育情况,留下了大量珍贵的教育考察报告。这使他成为整个近代教育史上独一无二的人物。

华虚朋领导的文纳特卡教育实验,和当时流行的设计教学法、道尔顿制、葛雷制等齐名。何为文纳特卡制?

文纳特卡制包含两部分:

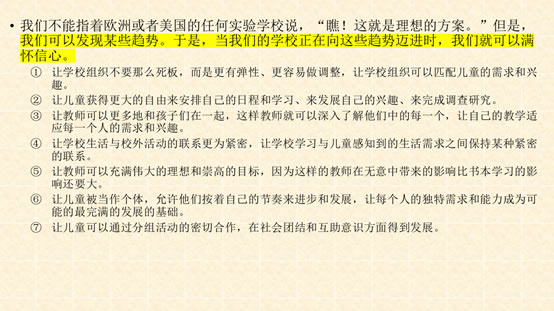

一是共同要素的教学。华虚朋指出,“如果某些知识或技能对几乎每个普通人都有必要,那么、应该让每个儿童都真正掌握”,并且“有必要为不同儿童提供不同长度的时间和数量的个别化材料”。

华虚朋探索的个别化教学,和今天所谈的个性化教学的精神是一致的。一方面,每个普通人都需要的知识和技能,应该让每个儿童都真正掌握,不放弃任何一个孩子;另一方面,要根据不同儿童的特点,采用适合每个个体的教学方法。

二是团队活动与创造活动。华虚朋谈到,在文纳特卡,“每天上午的一半和下午的一半,都用来进行团队活动与创造活动,这些活动并不会打分,不是为了教什么知识或技能”,“唯一的目的是发展他们的个性和培养社会意识”。

手工劳动、音乐、艺术、运动、集会以及商业、编辑、出版等团体活动,随机进行,无一定程序,亦不考试,对于培养孩子的社会化相当重要。

这和我们今天的综合实践活动、劳动教育等是十分相像的。新课标强调学科实践,加强教学内容与现实生活的联系,目的也是为了发展学生的个性特长和社会意识,培养具备核心素养的时代新人。

俞子夷的启发

项目式学习,前人已经实践过了

俞子夷,是中国著名的教育家、教育学者、教育行政专家,他是复式教学法的引进和推广者,推广和改造设计教学法的第一人,且开了国人自编教育量表的先河,在小学教育的各个方面(尤其是小学算术)上都有极高建树。他的一生,与中国近代史几乎完美重叠,近代教育史上重要的教育实验,他几乎都有所涉猎。

俞子夷在东大附小任职期间,进行了大量教育实验。当日的许多工作,至今看来也颇有新意:

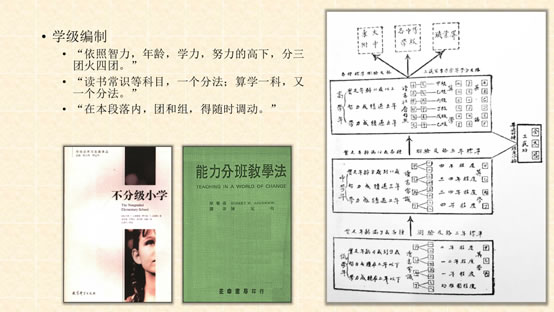

一是学级编制方面。

通过年龄段来划分年级、班级,真的合适吗?在实际操作中,有一定的可行性和便利性。但若考虑到学生之间智力、天赋、水平和兴趣爱好的差异,这种简单划一的分类方法,明显过于粗糙。

俞子夷主张,“依照智力、年龄、学力、努力的高下,分三团或四团”。具体到科目来看,“读书常识等科目,一个分法;算学一科,又一个分法”。

除此之外,“在本段落内,团和组,得随时调动”。意即学生的发展情况一直在变化,得随机应变,调整教学安排,以保证所教适合学生当下的水平和需求。

二是联络教材方面。

俞子夷指出,“儿童的生活,是整个的”。“分析的学习,使儿童生活经验,前后不相关,彼此不相顾,实在违背他们身心发达的程序”。

这样的观点,在今天看来已不陌生。课改数十年来,国家数次调整课程方案和课程标准。在我们过去惯常的育人方式中,往往过分注重知识的灌输,而能力和素养的发展不足。如今倡导的大单元、大观念、大任务和学科综合,正是尊重孩子的身心发展规律与生活整体性,注重培养学生在真实情境中解决复杂问题能力的体现。

三是设计教学法方面。

何为设计教学法?设计教学法最早是由克伯屈提出的,也叫单元教学法,目的在于设想、创设一种问题的情景,让学生自己去计划去执行解决问题。俞子夷是中国推广和改进设计教学法的第一人。

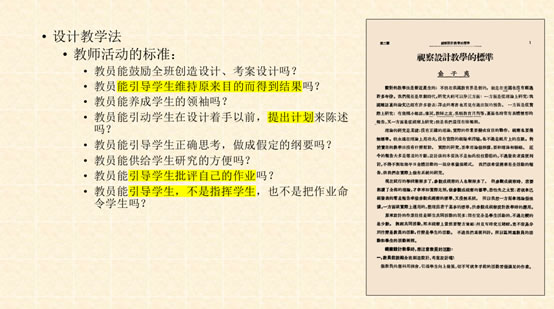

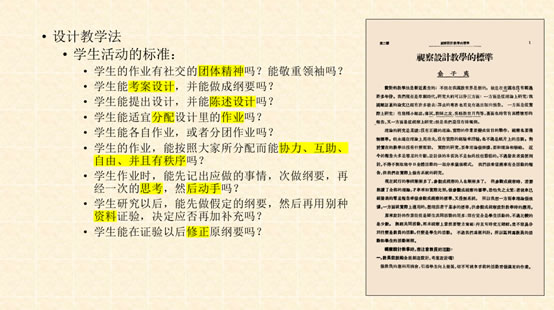

俞子夷认为,“没有引导,听凭学生做去,不是设计教学法。硬迫学生去做,指挥学生,命令学生,也不是设计教学法。引导学生向上发展,才是真正的设计教学法”。

这与我们今天提倡的项目式学习非常相近。阅读俞子夷关于设计教学法的思考和主张,也能得到许多关于进行项目式学习的启发,例如怎样对教师和学生的做法进行观察和评价:

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号