来源:中国教育学刊 作者: 李娜 已有0人评论 2017/12/7 17:51:02 加入收藏

班级是我国中小学最常见的基本单位,是影响学生学校生活最直接、最重要的空间。近年来,受新课程改革以及新中高考改革等政策的影响,越来越多的学校在探索走班制改革。学生依据其学习兴趣、能力和基础,每个班级(行政班)的学生在每一学科的学习当中,总有相应的时间将脱离原班级(行政班),与其他学生组成另一个班级(教学班)。这一变革取得了一些成就,但同时面临很多问题。如何预防或解决这些问题,需要思考一个根本问题:班级是什么,我国班级的本质属性和核心功能是什么?

一、基于历史发展及国际比较逻辑的班级解读:从班级到班集体

班级是什么?基于历史发展逻辑和国际比较逻辑要回答的问题是:班级在世界范围内以及我国分别是何时产生的,产生的背景是什么,产生之初的属性和功能是什么,产生之后在东西方世界的发展是否有不同?

(一)基于历史发展逻辑的班级功能溯源:班级制的出现

班级是夸美纽斯、赫尔巴特等教育家提出的班级授课制的产物。夸美纽斯出于经济上的考虑认为:“一个砖匠一次可以烧许多砖,一个印刷匠用一套活字可以印出成千上万的书籍,所以一个教师一次也应该能教一大群学生,毫无不便之处。” “作为稽查长的教师”要努力让“全体学生都在静听”教学内容,每个班级又分为许多小组,每组10人,选出一名学习好的学生为组长,帮助教师管理小组同学,考查同学的学业。可见,班级产生之初是一种完成教学目标的手段,是班级授课制出现后的“附属品”。班级授课制将工业化生产方式引入教育,为工业革命输送了大批合格人才,也是近代教育史上的一件大事。

我国自清末引入班级授课制。民国初期1916年1月18日教育部公布《国民学校令实施细则》,明确规定了我国教育采用班级管理体式。最初产生的“班”只是按照学年划分的“垂直性”的组织,后来随着学校规模扩大,在同一程度的学生中也区分了“班”,这样班也有了水平组织的含义。1952年教育部颁发的《小学暂行规程(草案)》和《中学暂行规程(草案)》,又明确提出在班级设班主任一职。班级授课制、学生较为固定地被编入某一班级以及班主任制度共同构成了我国班级制的内涵,决定了我国班级具有自己的独特属性与功能,也奠定了班级变革的起点。

(二)基于国际比较逻辑的班级属性发展:班集体的影响

基于历史发展逻辑的分析可以看出,班级最初是作为班级授课制的“附属品”而出现的。其功能主要是更有效率地实施教学,这时候的班级属性是“教学班”。但是,就我国的班级而言,班主任制的出现显然不是为了提高教学效率。那么我国班级还有什么功能?基于国际比较逻辑的分析可以找到答案。

西方的班级变革以美国为代表,比较关注班级授课制这样一种新的教学组织方式下学生学习质量如何保障以及如何对质量及时、有效地监控等问题。相应的变革措施有“道尔顿实验法”、耶拿制、协同教学制以及不分级制改革等。以“道尔顿实验法”为例,它对班级教育实施的变革主要表现在:把原来固定的教室变成各科作业室, 将每门学科的内容分解成若干段, 每大段再分成若干小段。每段都有明确的要求和完成标准,师生共同订立学习公约,学生确定自己的学习内容和进度,按月或周分配。教师只是指导者,并按照约定对学生成绩进行评定,决定其能否进入下一阶段的学习。

东方以苏联为代表,虽然同样关注班级授课制下的教学质量如何保障,但更强调“班集体”建设。马卡连柯指出,教育任务是培养集体主义者,只有在集体中、通过集体和为了集体进行教育,才能完成培养集体主义者的任务。在此思想的影响下,苏联形成了非常有特色的班集体建设模式,以建设学生集体为目标,以“远景性的共产主义思想政治的确立”为特色,将班集体建设看作是进行思想政治教育的基本途径与手段。

可见,关于班级的发展,西方的关注点主要在教和学。苏联则是把班级升级到了“班集体”,班级不再是为了服务于教学质量或某一其他目标而存在,班级自身就是其存在的目的,班级自身就是无可替代的教育因素,具有非它莫属的教育价值。

二、基于实践归纳逻辑的班级功能解构:从“教学班”到行政班

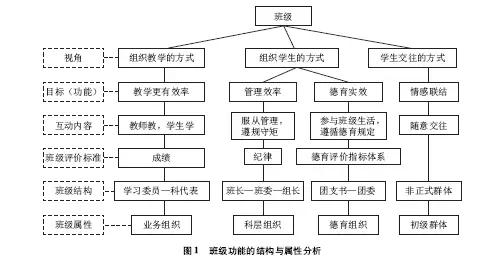

受班级授课制和集体主义教育思想的双重影响,我国教育实践中的班级已经成为一个在学校管理体系中具有举足轻重地位的“行政班”。“行政班”既是组织教学的基本单位,管理学生的基本单位,也是学生交往的重要空间,其功能可以做如下解构(见图1)。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号