来源:校长会 作者: 鲍鹏山 已有0人评论 2017/2/20 8:59:07 加入收藏

鲍鹏山,上海开放大学中文系教授 ,硕士生导师。中国作家协会会员,上海交通大学兼职教授、中国孔子基金会学术委员会委员。潜心研究先秦诸子数十年,长期从事中国古代文化和文学研究。

我们丢了中国传统教育之本?

上个世纪初,中国教育进入历史新纪元——废除读经,引如西方现代教育。它有两大特点:第一,增加了许多科学技术相关的学科内容。比如设置物理、化学、地理、数学等课程。这些内容都是非常必要的,因为它关乎着一个民族的生死存亡。

另外,教育形式也发生巨大变化,采用班级授课制。高一、高二、高三这叫“级”,几班、几班这叫“班”,加起来就是“班级”。不同于传统私塾教育,班级教育一下子提高了授课效率,一个老师可以面对一个班的学生讲。

但是,我们不能只看到它的一条腿——科学技术教育,而疏忽一个很关键的问题——当中国全面引进西方的教育模式、教育方法、教育内容时,西方教育的基础是否和我们存在差异?

要知道,西方的孩子除了在学堂接受科学与人文教育之外,还有一个受教育的场所,那就是教堂。这个西方世界无处不在的教育场所,始终给人精神与道德上的双重支撑。

在中国,古代教育有三堂:学堂,祠堂和中堂。每个村落都有私塾学堂,每个家族都有祠堂,每个家庭都有中堂。学堂里有圣贤,祠堂里有祖宗,中堂挂五个大字:天地君亲师。所以,古代传统教育下,没有像我们今天这样,出现一些信仰危机、道德危机的问题。

现在中国孩子的成长教育,只有一个学堂,学的是知识和技能,但知识和技能并不能构成人精神世界里最终极的那部分,不足以构成全体国民的道德基础。尽早开始经典教育,或许能弥补这一缺失。

我们的教材真的缺少文化含量?

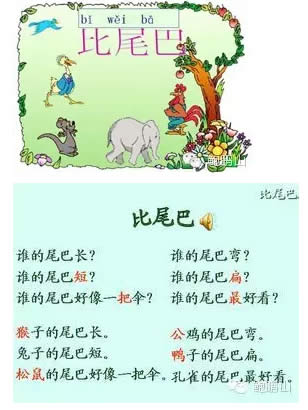

一次,鲍鹏山在山西给中小学老师讲座,翻看小学语文教材时,发现里面有一篇课文,讲的是“猴子尾巴长,兔子尾巴短,松鼠的尾巴像把伞”,课文后面还要求背诵并默写。他问老师,学生背诵它有什么意义吗?

再翻开第二篇课文,里头说,“西瓜大,芝麻小”。鲍鹏山笑了,这还用拿到教材里教吗?这是给普通孩子编的教材,还是给特殊学校的孩子编的?

“以前学校的教材是学生进入学堂了,和圣贤在一起。今天我们的孩子进入小学了,和禽兽在一起。” 这样的语文课,能教出什么呢?老师教得辛苦,学生学得痛苦。

南怀瑾曾说,他小时候读的书一辈子有用。而现在,小学一年级读过的作品,二年级就会忘了。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号