来源:不详 作者: 未知 已有0人评论 2019/11/3 15:12:18 加入收藏

导读:近日,在顶思举办的亚洲国际学校大会上,清华附中总校长王殿军,进行了一场关于“全球视域下的中国教育变革”的演讲。作为一所公立学校的校长,王校长就当下如火如荼的国际教育,如何为本土教育变革提供借鉴,真正使绝大多数的中国孩子受益,分享了他的思考。对于国际教育和国内教育遇到的挑战和困境,他也有自己的见解。

现在的中国国际教育发展非常迅速,我想,在中国办国际教育大概有两个主要的目标:

一是,从优质的国际教育中开拓视野,让我们看一看好的国际教育是什么样子的;

另一个是,让一部分孩子和家长,能够在身边享受高品质的具有中国特色的国际教育,未来通过教育走向世界,培养国际眼光。

既然好的教育就在我们身边,如果不能够从中学到一些理念,推动我们自身的教育变革,服务于本国80%,甚至90%的孩子,我觉得国际教育在中国,就没有很好地完成它的使命。

在这样一个国际教育发展的大环境下,怎样思考和推动我们本国教育的变革?

清华附中校长王殿军

中国教育为什么要变?

对这个问题,相信每个人都有自己的想法。我从三个角度来说中国的教育为什么要改变。

站在世界的角度来看,中国的整体教育发展速度和水平,在全世界历史的发展进程中,都可以说是教育奇迹。

新中国成立的七十年时间里,我们实现了义务教育,高中教育基本上达到普及,大学教育也实现了大众化。在一个积贫积弱、人口众多的国家,实现这样的成绩,我们应该感到骄傲和自豪。

同时,站在世界的角度来讲,我们为当代世界贡献了什么样的中国智慧?有多少顶尖科技的原创来自于我们?

我不认为诺贝尔奖,一定能够反映出当代最重要的科学发现,但是它无疑是非常重要的一项参考。

习总书记提到了“全球命运共同体”。在这个共同体里,作为一个世界大国,我们应该承担起大国的责任,做出大国的贡献。

但是,这些贡献需要人来实现,人又从学校来培养。我们的教育能培养出这样的人吗?由此可以看出,我们更应该承担的是,教育的责任、人才培养的责任。

没有好的幼儿园、小学、初中和高中、大学教育,就难以人才辈出。人才不会从天上掉下来,也不会从地上长出来,而是从学校培养出来。这需要改革。

从人民群众的角度来看,大家对现行的教育有各种各样的看法,希望它能变得更好。可是,今天我们国际学校的增长速度、出国留学人口的增长速度所反映的情况,让我作为公立学校的校长,感到非常痛心。

希望我们的教育,能够快点变得和世界水平接近,让我们孩子待在自己的祖国,待在父母身边,就能接受最优质的教育。

无论从世界的、中国的,还是人民群众期望的角度,我们作为教育人,都应该努力去改变我们今天的教育,我也相信它一定能够变得更好。

但是教育是一个慢活,我们既要有紧迫感,又不能够急功近利、急于求成。

哪些方面需要改变?

站在不同的角度,我们能够说出一大堆,需要变革的内容。

比如,不够“因材施教”:

我们是全世界人口最多的国家,然而所有孩子,如何根据自己的特点,接收适合自己的教育,这是很大的挑战。

我们的祖先,发明了一个非常好的教育理念,叫“因材施教”。

我去过很多国外的学校,“因材施教”做得非常好。孩子在学习一个学科的时候,会有很多的不同的层次,可以选择适合自己的层次、难度和节奏去学习,孩子们也学得非常高兴。

而我们的学校,每个人都用同样的进度,学同样的东西。我认为这是必须要改的。

比如,教与学都是以知识为中心:

“以能力为中心”,在我们的教育里,还只是一个口号,没有真正落实到教学和评价里。

当然,知识也很重要,但是它不是唯一的。如果我们还是将知识的多少,作为唯一标准,那就出问题了。人的记忆力再好,知识储备再多,也比不过机器和人工智能。

单纯的知识和记忆是毫无意义的,学习知识是为了掌握分析问题、解决问题、认识世界、改变世界的能力和方法,要启迪你的智慧和思维,而不是记住知识本身。

比如,评价方式过于依赖考试分数:

过分依赖分数,这是中国教育一个急需改的地方。习总书记在教育大会上说,要破除唯帽子、唯分数、唯学历等。

目前,没有任何迹象表明,“唯分数”能在近几年得到改善。

在高考、中考之外,我们必须有一个东西,能够降低它的重要性,或者是占比,用更丰富的维度来评价一个学生,这样才能引导出健康的教育来。

比如,过于强调的单学科的学习,认为挖得越深、越难,就越好。

我们把数学学到全世界最难,也没有出那么多的数学家;我们把英语学得最难,单词量比美国人还多,像我这样读完博士后,也就敢讲一两句英语,还要经过慎重考虑。

另外,我们很少有跨学科的、项目式的、问题式的学习方式。近几年来才有了STEM教育、有了PBL项目式学习。

至于和学生一起探究、讨论、引导和启迪学生的智慧,让学生掌握思考问题的方式,这样的教学理念和方法,在中国课堂上很少。基本上是老师从头讲到尾,师生之间缺少互动。

我们有无数需要改的地方,但是,“发现问题是最重要的”,能发现问题,就总有一天能把它改变。

对国际教育的借鉴

虽然我们的教育不是世界上最先进、最发达,但也有自己的独到的地方,好多的国家也会说“向中国学习”。

但是,我们希望它更好,所以还是要借鉴。

比如,我们要有一种过程性、综合性、生成性的评价体系。

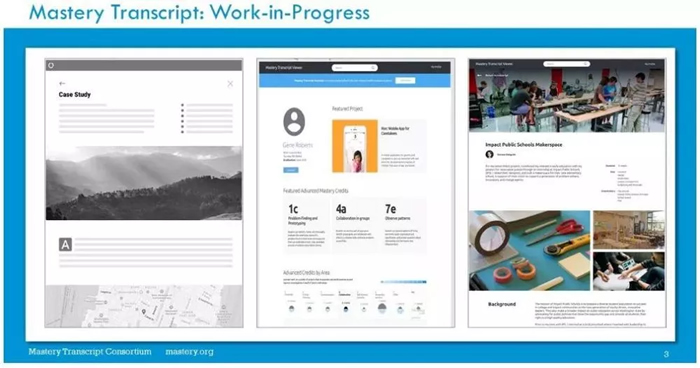

2007年以来,美国有一些大学和中学联合推出新的MTC评价方式。

MTC评价案例

比如,我们的STEM课程一定要推进。

包括清华附中在内的许多学校,已经开始对STEM这种跨学科教育非常重视。培养解决问题的能力和跨学科知识的运用,是创造力培养的一个很好的途径。

特别要实现,在综合评价基础上的录取。

用什么方式选,对中国教育的影响很大,希望我们能够借鉴世界最顶尖的大学,在选拔录取学生的时候进行综合评价,注重个性和多元的方式来评价学生。

当然,要走到这步非常艰难,但是如果不开始,就永远走不到。

2014年我们发布了一系列的政策,启动了中国的高考改革,到现在全国全国很多省进入了高考改革,这还需要继续努力。

从国际的视野来看,我认为中国教育应该从这些方面进行反思、改革,下面我再看国际教育与本土教育变革之间的关系。

服务本土的国际教育

今天的国际教育本身,其实也遇到了很多挑战,我们对这些挑战应该有一个充分的重视和关注。

在这里,我分享一下,我心目中的国际教育发展趋势,以及对国际教育的期望和建议。

目前,我们的国际化教育类型,主要有以下三种,它们对应着不同的挑战:

1. 外籍人员子女学校:

对于外籍人员子女学校来讲,要特别关注国际化的教育与本国教育之间的关系。

早期有一些国际学校,完全忽略了自己是在中国办学,你一定要尊重中国的本土教育。

还有一些外籍人员子女学校,仅仅把汉语作为十多门外语中间的一门选修,可有可无。我认为,这是不够明智的。

尽管你是一个加拿大学校、法国学校、德国学校,既然有得天独厚的条件,不妨适当重视汉语教学和中国文化,这样你会从博大精深的中国文化中,汲取很多你没有的东西,赢得更多尊重和爱戴。

2. 国际化的民办学校:

这一类是国家批准的民办学校,利用一定的自主权,将自己办成了提供国际化教育的学校。

对于这类学校来讲,课程和教学一定要守住底线。教育与意识形态、学生价值观的塑造,是密切相关的,而且教育要能为国家发展做出贡献。

这就要求我们办教育的人,能有行业自律,遵守底线。

3. 中外合作办学项目,即公立学校国际部:

许多反对声音认为,国际部挤占了学校的公有的资源,为少部分学生服务,收取高额的学费,对此教育界一直看法不一。

国际部的存在,一定要处理好公共资源的使用,尤其是办学自主权很重要。我们不能够把公共资源,外包给其他盈利性机构,这是对国际部的致命打击,也会影响到整个教育行业。

未来,中国很多有实力的投资人,还会选择海外办学,和国内学校遥相呼应,这可能是中外合作办学的新模式。

虽然国家对国际化的民办学校,还没有一定的办学标准和督导,但是我们可以自己发展出行业联盟,建立自律规范。

比如,目前国际教育市场上的师资招聘、师资培训、资质等方面,就因为缺少统一的规范,市场有点乱。

下面和大家讲讲,清华附中的国际教育,有怎样的理念和特色。

目前,清华附中已经有3所国际学校,到2020年还会有1所新校。

清华附中国际部(2009)

清华附中国际学校(2015)

清华附中清澜山学校(2017)

清华附中稻香湖学校(2020)

我们特别强调中西合璧与双母语学习,在每一所学校里,无论是汉语学习,还是中国文化历史,都有非常重要的地位。

“中国根基、全球视野,清华特色、国际品质”,是清华附中创办国际学校所提倡的理念。我们希望培养的人,不仅有扎实基础、思维决策能力、创新能力,还要有领袖气质、家国情怀、国际视野。当然,这背后都需要一系列的活动和课程来支撑。

在办国际教育的时候,我也会遇到很多问题,比如:

双语学习的问题;

课程体系到底怎么融合;

中外教师队伍怎样能够和谐;

以及家校关系,这些处理都需要智慧。

在清华附中,我们集团校也在最大限度地实现这样一个国际化,包括:

清华附中本部的大学AP课程,STEM教育,综合评价体系,以及和国外的深度合作... ...

这些都是在用国际化的理念,推动本国教育的改革。

最后,我希望,国际教育能在促进本国教育变革上,发挥更大的作用,而不要集中在服务少数要出国的孩子,认为这就是国际教育。

真正完整的国际教育,既要服务想出国的孩子,更要服务不想出国的孩子,让他们也能够享受到国际化品质的教育,这是我的理想。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号