来源:中国创新教育网 作者: 崔允漷 已有0人评论 2022/1/23 7:47:04 加入收藏

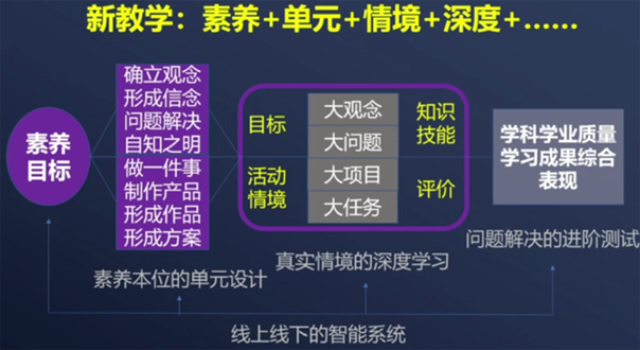

新课标实行后,整个教学会发生变化,因为目标变了。整个课标以大概念来组织,包括大观念、大问题、大项目、大任务。目标内容、活动评价都被整合在了一起。考试评价考什么?看学科学业质量和学生成果综合表现。以生物学为例,以前我们整天教学生什么是细胞,什么是遗传,学生哪怕考了100分,都不知道什么是生命,没有生命观念。针对这些问题,新课标的整体目标上升到了素养层,课程的学业质量标准依据核心素养来定。

我们现在的教科书是怎么编的?第一章狗头,第二章狗腿,第三章狗尾巴,老师这样教,学生这样学,考试这样考,最后学生考了100分,都不知道什么叫狗。这是我们当前整个教育中存在的问题。把知识分解,整天纠结于知识点,整天做双向细目表。所以,现在的整个教学系统要改变。简单来讲,新课程、新教学概括为四点:素养目标的单元设计,真实情境的深度学习,问题解决的进阶测试,线上线下的智能系统。

一、20世纪的教案,您中枪了吗?

20世纪的教案,回答了三个问题:

第一,什么是教学目标?第二,什么是重难点?第三,什么是教学过程?导入、创设情境、讲授新课、巩固练习、归纳小结、作业布置。

这些环节的主语都是老师。老师写教案目的会写培养学生什么,激发学生什么,让学生学会什么,但老师不知道真正的教学目的,因为目的太高大上,跟内容没多大的直接关系。新课标要求大家写目标,目标是学生到哪里去,学习的目的是什么,回答重难点是什么?通过什么过程方法来解决重点,把重难点解决到什么程度。如果你已经写了目标,还要再写重难点,说明你根本不知道什么叫目标,你本来是清楚的,又把它搞糊涂了。现在的教学过程的主语都是写老师自己做什么。可问题是,你自己到课堂里做什么你自己还不知道吗?还要写出来?医生写处方写病例,从来不写自己做什么,都写病人做什么。医生都是以患者为中心,会告诉病人要吃什么药,做什么检查。那老师的教学方案能不能设计成和学生学习相关的东西?所以要把教案先变掉,教案都没变,还指望课堂能变吗?现在的教学,主次都搞乱了。很多老师抱怨,整天忙得要死,学生也整天忙,但碌碌无为,学生也没有素养。20多年过去了,到了21世纪,可我们还在做20世纪的教案。

二、核心素养目标为何要求单元教学?

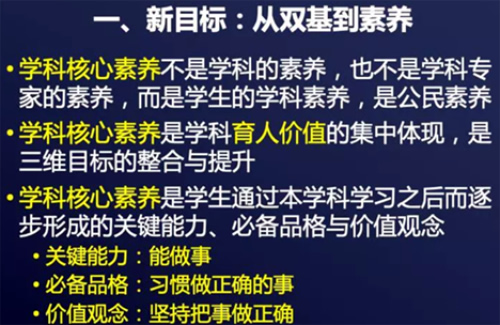

新课程,新教学,主要依据是新目标。学科核心素养是指公民素养,不是指学科专家的素养。它包括三个方面:第一,关键能力,即能做事;第二,必备品格,即习惯做正确的事;第三,价值观念,即坚持把事做正确。如生物学科的四大核心素养是:生命观念、科学探究、科学思维、社会责任。

四大核心素养和原来的知识点教学有何区别?

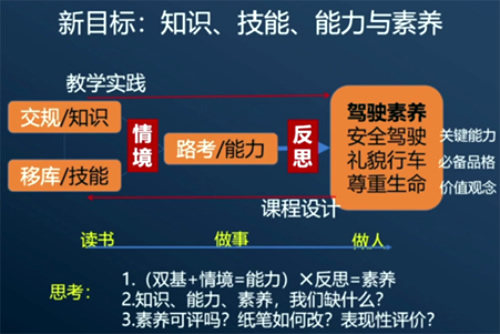

这张图,我相信很多人都见过了。简单来讲,以考驾照为例。项目一是交通规则,考的是知识点;项目二是倒车入库,考的是技能。有了知识,有了技能,还需要让学员上路,进行路考,也就是以真实情境来判断学员是否真正具备了驾车的能力。最后,在这个过程中,反思驾驶素养,理解安全驾驶、礼貌行车、尊重生命。课程设计也是同样的道理。在知识、技能、能力的基础上,必须要有真实情境。只有让学生做事,让学生解决真实情境中的问题,才能表现出能力。有了能力后,让学生不断反思,形成品格、观念,从读书、做事到做人,形成个人素养。整个教学变革方向已经很清楚了。

思考一:(双基+情境=能力)X反思=素养

思考二:知识、能力、素养,我们缺什么?

思考三:素养可评吗?纸笔如何改?表现性评价如何生成?

现在的问题是,老师整天忙得要死,只注重对学生的技能培养,最后却是碌碌无为,培养的学生没有素养,有分无德,是精致的利己主义者。现在的教学、考试和评价,细胞、遗传、ATP全考出来了,但学生没有生命观,没有社会责任感。拿学到的科学知识造假药、造假疫苗的人,是生物学没考好吗?这是我们需要关注的问题,一定要强调核心素养,强调社会责任感。

三、核心素养评价的三条路径

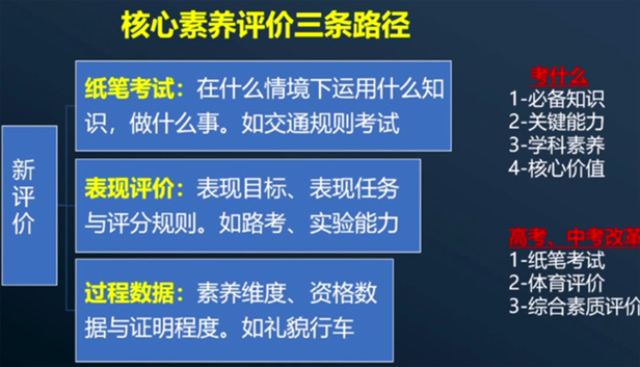

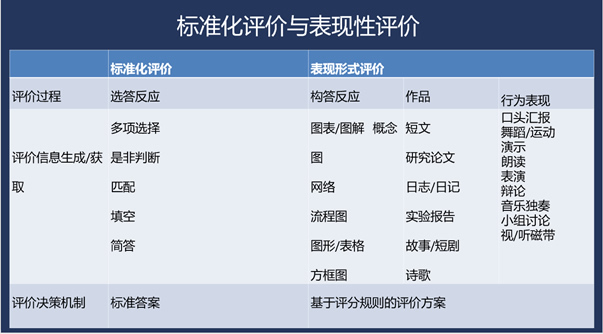

核心素养的评价有三条路径:

1)纸笔考试,即在什么情境下运用什么知识,做什么事。如交通规则考试。

2)表现评价:表现目标、表现任务与评分规则。如路考、实验能力。

3)过程数据:素养维度、资格数据与证明程度。如礼貌行车。

三条路径超越知识点的测评,超越双向细目表,纸笔考试也要变,重视表现评价。过程性评价并不复杂,尤其是随着5G、云技术的发展,学习过程可以通过电子数据做综合性评价。高中生综合性素质评价——“两依据,一参考”。两依据,就是“3+3”。本来是参考综合素质的,为什么参考不起来?因为现在的综合素质数据评价是人为的,不可比,不靠谱。但设想未来,如果一名高中生的学习数据很丰富,用电子记录,用设备仪器采集数据,将来会还需要考试吗?这就是关于未来综合素质核心素养的评价。

PISA如何通过纸笔考试考素养?

2009年,PISA有一个题目,假如你家里有个菜园,需要用篱笆把它围起来,下面有五种图形,五种围法,怎么围起来,菜园面积最大?

2018年,PISA还有一道题,你家里的房子已经粉刷10多年了,需要重新粉刷一遍,已知你房间的长宽高分别是XX米,以及房间的门加上窗的面积是XX平方米,问要粉刷多大的面积?

这就是真实情境下的问题,考的是素养。而我们平时的数学题,考的是标准答案和解题技能,没有考数学。真实情境,通过数学,抽象公式化,公式化后变成数学题,然后通过解题,有了结论,再推到结论,推到情境中判断结论合不合理,是不是最优。

新命题,强调的是应用性、实践性、综合性,重建试题属性。试题属性,不是按照双向细目表来解构,它有三个维度,一是真实情境;二是知识类型;三是认知要求。

这种试题,结合项目,来测试学生水平,属于素养1,素养2,素养3……

国家考试中心在真实情境中的考察,走得非常快。

•全国语文Ⅰ卷:写一篇参加“历史人物评说”主题班会的发言稿。

•全国语文Ⅱ卷:写一篇“携手世界,共创未来”的演讲稿;也有新的应用写作形式,要求学生以《中华地名》节目主持人身份,写一篇“带你走近——”的主持词。

•全国语文Ⅲ卷作文:阅读材料……毕业前,学校请你给即将入学的高一新生写一封信,主题是“如何为自己画好像”,与他们分享自己的感悟与思考。

考试题目,也走向真实情境下的语言与运用。

四、学科核心素养的意义

1.落实四个核心素养,就是立德树人。联结了每一门学科与落实立德树人、社会主义核心价值观的实质关系,厘清了学科育人的机制。

2.核心素养,指明了每一个学科发展素质教育的方向和路径,有利于消减“两张皮”的问题。

为什么有两张皮——轰轰烈烈搞素质教育,扎扎实实搞应试教育?原先没有说清楚,现在说清楚了。素养是一个人的综合品质,既包括先天因素,也包括素质素养,可以通过后天学习获得。比如,大家知道开汽车方向感很重要,但优秀老师教不了别人方向感,方向感是一种素质。比如,地理学科,它的核心素养是区域认知、综合思维、地理实践的能力协调观。素养是经过学习而获得的,是先天跟后天综合在一起得出的。素养才是课程教学评价的目标概念,而素质是教育的概念,两者的差异很大。

3.建构了学科教育的“家”。离开学科育人价值,学科教育的改革无异于“离家出走”。

如果学科教育连“家”在哪里都没搞明白,整天搞改革,相当于离家出走,越搞越糟。这几年,语文老师忙不忙?苦不苦?大家都整得那么辛苦,可学生的语文素养每况愈下,一代不如一代,50后、60后,写诗写毛笔字。80后、90后,写诗的人多吗?00后还有诗吗?还有远方吗?有些连标点符号都不太会用。更可怕的是,他们连话都不会讲了。

4.帮助教师把自己的故事讲得专业,老师能够说清楚自己的育人标准。

10年前,碰到语文老师,如果说:“我对语文不感兴趣,语文可不可以不学?”语文老师会说:“国家课程是必修课,你怎么可以不学好?”碰到生物老师:“我对生物学不感兴趣,生物可不可以不学?”生物老师也会说:“生物不学不行,这是国家课程,是必修课。”这样的回答,有没有专业性?而有了学科核心素养,语文老师、生物老师就可以说清自己的育人标准。同样的问题,语文老师可以回答“语文能够孕育孩子的4个素养,语言结构、思维发展与提升、文学鉴赏与创造、文化传承与理解。”生物老师可以回答“生物能够培养学生的4个素养,生命观念、科学探究、科学思维,社会责任。”

五、单元及其组织方式

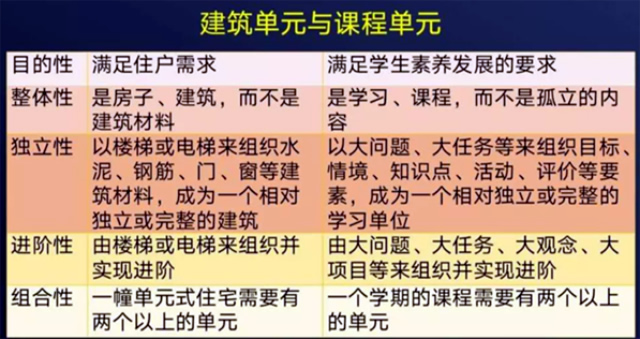

什么是单元?住房也叫单元,可以从建筑的视角来理解单元。

建筑单元是什么样的?

第一,能满足用户需求,可住人;

第二,它是一个整体,它是房子而不是建筑材料;

第三,它是独立的,以楼梯或电梯来组织水泥、钢筋、门等建筑材料,成为一个相对独立或完整的建筑;

第四,单元就意味着进阶,有单元一定是由楼梯或电梯来体现进阶的;

第五,单元意味着组合,一个单元式的房子至少要有两个以上的单元。如果一栋建筑只要一层,就不叫单元;如果一个门只有一个洞,也不叫单元。有了第一单元,一定要有第二单元,第三单元。

以此推论,什么是课程单元?

第一,课程单元能够满足学生素养发展的要求。

第二,借助单元的组织方式,用大观念、大问题、大任务、大项目来组织目标,把目标、知识、情境等知识点,借助材料(即学习材料),整合在一起,成为相对独立的学习单元。

第三,由大问题、大任务、大观念、大项目等来组织并实现进阶。

大单元,意味着有台阶,有地基,有逻辑,有境界。也意味着有问题链、任务串、观念层(大观念、中观念、小观念)。

第四,一个学期的课程需要有两个以上的单元。

单元要比学期的模块小,一个学期若只有一个单元,则不叫单元教学。 为什么要强调单元教学的意义?

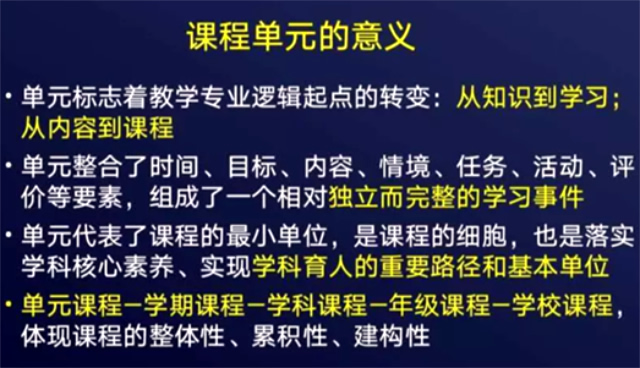

1.课程单元的意义标志着教学专业逻辑起点的转变:从知识走向学习,从内容走向课程,从而关注到学生的学习。

2.一个单元,是相对独立完整的学习世界,也代表着学科育人的重要路径和基本单位,就像细胞,细胞是人体组织的基本单位,单元是学科育人的基本单位。

3.单元课程变成学期,学期课堂变成学科课程,学科课程变成学校课程,如生物学、物理、语数外、政治等,加在一起,变成学校课程。体现课程的整体性、累积性、建构性。

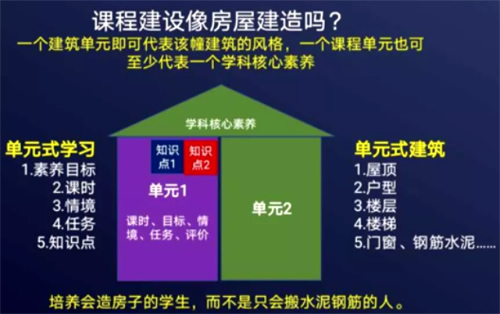

4.大单元备课是必然的选择,原来叫课时设计,分为知识点1、2、3……如水泥、钢筋、门、窗。而大单元设计,相当于提高站位,变为知识点1+2+3……如水泥+钢筋+门窗,形成一个楼道(梯)。

知识点是建筑材料,而单元是房子。可现在的问题是,教学生整天搬钢筋水泥,不教他造房子,这就是素养和知识点的关系问题。我们教了一批学生,都会搬钢筋水泥,搬了一大堆水泥,但房子造3层还是5层都不知道。

单元的背后有理论支撑,国际上也有很多经验,如IB课程单元设计,以大问题组建;Wiggins单元设计,以大观念组建;Intel单元设计,以大项目组建。结合中国国情,大单元设计的本土建构有以下几个方面:

首先,为什么加一个“大”字?

第一,新素养目标导向的单元,加“大”的目的是区别于以前的单元。以前的单元只是内容层面的思考;现在的大单元,是素养目标背景下的大单元。

第二,现在的单元,有统示中心 。大观念、大问题、大项目、大任务,每个单元,必须有建构。统一整合到一起。

第三,用大观念、大问题、大项目、大任务区别于以前课堂中的小任务、小问题、小探究。只有大才能看得见素养,我们以前搞得太小了,一地鸡毛,如果一堂课有五六十个问题,还有思维价值吗?老师们整天都是忙,忙,忙,忙得要死。

第四,超越课时。原来按照课时设计教案,现在要按大单元分课时来设计教案。

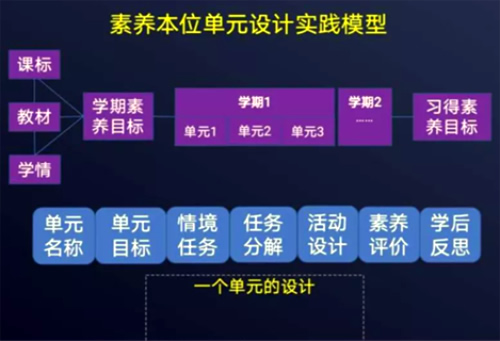

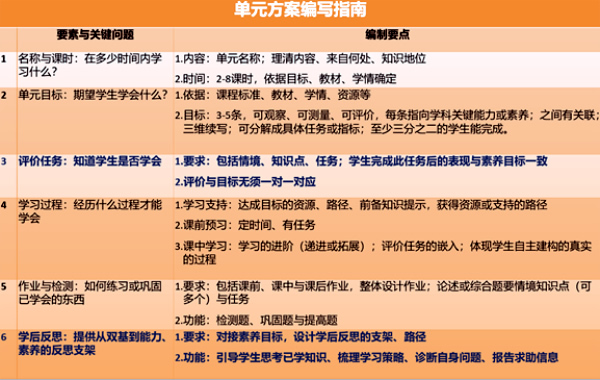

06新教案——如何设计一个单元?

从课程视角、学习立场、单元设计,构成新教案。新教学方案,有六个要素,这六个要素,一个都不能少。

要素一,名称与课时,即为何要学习这一单元。比如生物学,以大概念的名字来命名,有几个课时?如果两个学期一共36课时,怎么规划课时?

要素二,单元目标,期望学会什么?如何依据课标分析学情、分析教材,确定单元的目标,至少要指向一个素养。目标写好后,千万不要写重难点。

要素三,评价任务,怎么知道学生学会了?这是教学设计的关键。

要素四,学习过程,怎样的学习进阶?

要素五,作业与监测,真的学会了吗?单元的监测,要关注学科学业质量。

要素六,学后反思,通过什么支架管理学习?

教了知识点和技能,一定要让学生反思,自己悟。方法和路径,一定让老师设计好。

这就是新教学的重点,评价任务是关键,学后反思是难点。

总结一下,进行单元设计时,最重要的是以上六个关键问题一致性回答清楚,这就是我们的专业方案。

(崔允漷,教育部人文社科重点研究基地华东师范大学课程与教学研究所所长,教授,博士生导师。)

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号